Jan Buitelaar wollte schon als Kind Forscher werden. Heute ist er Professor für Psychiatrie und Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Radboud University in Nijmegen. Seit 30 Jahren, fast sein ganzes Forscherleben lang, beschäftigt er sich mit der Aktivitätsund Aufmerksamkeitsstörung.

In den letzten Jahren wandte er sich auch den Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) zu, einer schweren chronischen Erkrankung, die sich ab dem dritten Lebensjahr bemerkbar macht. Auf die Frage, was ihn daran fasziniert, antwortet er:

„Autistische Kinder leben in einer anderen Welt. Ich habe mich immer gefragt: Warum?“ Einige Antworten darauf gab der niederländische Forscher im Rahmen seines Aufenthalts als Merz-Stiftungsgastprofessor an der Goethe-Universität. Wichtige Impulse für die Forschung kamen für Buitelaar immer wieder aus seiner klinischen Tätigkeit.

Auch heute verbringt der Forscher wöchentlich einen halben Tag mit Patienten. In der Praxis erlebt er beispielsweise Eltern, die zunächst mit ihrer Tochter kommen. Diese habe schon als Kleinkind keinen Blickkontakt mit ihnen aufgenommen, ließ sich durch Körperkontakt nicht beruhigen und meidet nun auch im Kindergarten andere Kinder.

Bei dieser Tochter wurde eine Autismus- Spektrum-Störung diagnostiziert. Der Bruder des Mädchens habe zwar keine Probleme, die Gefühle seiner Mitmenschen anhand von Mimik und Sprache zu erkennen, falle aber in der Schule dadurch auf, dass er nicht still sitzen könne, unaufmerksam sei und andere Kinder ablenke. Bei diesem Jungen wird ADHS diagnostiziert.

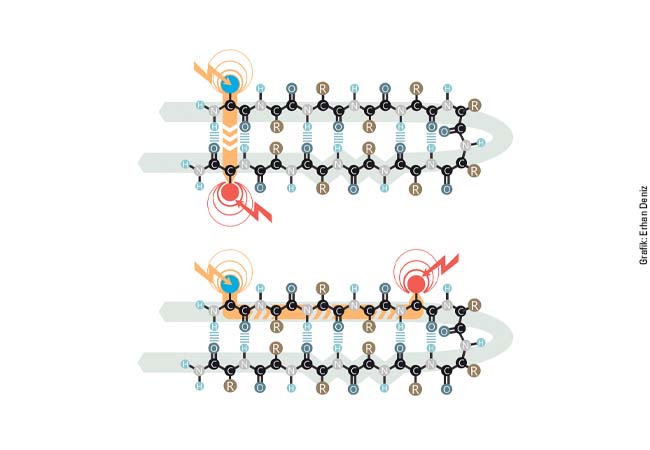

Für eine genetische Ursache von ASS und ADHS sprechen Studien an eineiigen und zweieiigen Zwillingen. Teilweise überlappen sich die genetischen Ursachen von Autismus-Spektrum-Störungen auch. Als eine genetische Ursache vermutet der Forscher seltene Veränderungen der Chromosomen (chromosonale Aberationen, Mutationen), die so klein sind, dass sie unter dem Mikroskop nicht sichtbar sind.

300 bis 1000 Gene werden inzwischen in einen kausalen Zusammenhang mit Autismus, aber auch ADHS gebracht. „Da könnte man verzweifeln und aufgeben“, meint Buitelaar. Aber er hofft, dass sich die Zahl auf etwa 20 bis 40 Gen-Netzwerke reduzieren lässt, und diese wiederum auf 5 bis 10 Signalwege zurückzuführen sind, in die man perspektivisch therapeutisch eingreifen kann.

Verzahnung von Forschung und Klinik

Es war ganz im Sinne Buitelaars, dass seine Gastgeberin Prof. Christine M. Freitag, Direktorin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters der Goethe-Universität, zusätzlich zu dem üblichen wissenschaftlichen Symposium der Merz-Stiftungsgastprofessur auch ein klinisch orientiertes Symposium organisierte.

Dieses richtete sich an niedergelassene Ärzte, Psychotherapeuten, Lehrer, Pädagogen und Eltern, die Kinder und Jugendliche mit ASS, ADHS und Angststörungen betreuen. Mit rund 200 Teilnehmern war es sehr gut besucht. Zu dem wissenschaftlichen Symposium kamen zwei Tage später international renommierte Sprecher.

Einige von ihnen sind in Europa seltene Gäste, wie Julio Licinio aus Adelaide, Australien, der Editor der Zeitschrift „Molecular Psychiatry“. Zum Auftakt des klinischen Symposiums zeigte Hannah Cholemkery von der Frankfurter Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters, wie komplex die Differenzierung der verschiedenen Krankheitsbilder im klinischen Alltag ist.

Allein die Tatsache, dass man heute von Autismus-Spektrum- Störungen spricht, verdeutlicht, dass es sich um ein heterogenes Spektrum von Symptomen handelt. Zusätzlich können bei autistischen Kindern auch Symptome des ADHS oder diverser Angststörungen auftreten. Aufgrund ihrer sozialen Beeinträchtigung können sie beispielsweise im Schulalter auch eine zusätzliche Aufmerksamkeitsstörung, eine Lern- oder Angststörung entwickeln.

Gleiche Ursache – unterschiedliche Ausprägung?

Jan Buitelaar gab in seinem Vortrag einen Überblick über verschiedene Theorien, die die Überlappung der Krankheitsbilder ASS und ADHS erklären. Zwischen 25 und 50 Prozent der Kinder mit ASS weisen auch Symptome von ADHS auf. Umgekehrt leidet ein ebensolcher Anteil der Kinder mit ADHS an „sozialer Kurzsichtigkeit“, wie es Buitelaar ausdrückt.

Gibt es eine gemeinsame genetische Ursache, die durch genetische Variationen oder Umweltfaktoren eine unterschiedliche Ausprägung erfahren? Oder gibt es unterschiedliche Ursachen, deren Auswirkungen die gleiche Gehirnregion betreffen? Möglicherweise ist auch die eine Störung ein Risikofaktor für die jeweils andere.

Viele dieser Fragen sind noch nicht abschließend geklärt. Dem aktuellen Stand der Forschung zufolge scheint es aber zumindest eine genetische Überlappung zu geben. Gesichert ist auch, dass in beiden Fällen eine Störung der Gehirnentwicklung und des Zusammenspiels verschiedener Gehirnareale vorliegt.

„Now is the age of anxiety“ – mit diesem Zitat aus einem Gedicht von Wystan Hugh Andrew aus dem Jahr 1949 begann Yulia Golub ihren Überblick zu Angststörungen im Kindes- und Jugendalter. Die Forscherin, die ihre Zeit zwischen den Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Erlangen und Frankfurt aufteilt, bezeichnete Angststörungen als die häufigste psychiatrische Diagnose im Kindesund Jugendalter.

23 Prozent der Heranwachsenden hätten bis zu ihrem 21. Lebensjahr zumindest phasenweise an einer Angststörung gelitten. Auch bei den Angststörungen gibt es Überlappungen mit den Symptomen, an denen von ASS oder ADHS Betroffene leiden. Beispielsweise wird die Aufmerksamkeit bei einer Angststörung auch durch vergleichsweise milde Reize abgelenkt, die von gesunden Kindern nicht als bedrohlich wahrgenommen werden.

Ebenso bewerten Kinder mit Angststörungen den Gesichtsausdruck von Personen als ängstlich, während gesunde Kinder ihn als neutral einstufen. Optionen für die Therapie In ihrem abschließenden Vortrag gab Christine Freitag einen Überblick über die nach den Kriterien der Evidenz-basierten Medizin empfehlenswerten Therapien.

Bei ADHS sei für Kinder im Vorschulalter eine Medikation mit dem Wirkstoff Methylphenidat nur in schweren Fällen notwendig. Als wirksam habe sich dagegen das Elterntraining erwiesen, in dem Eltern lernen, mit den Auffälligkeiten ihres Kindes umzugehen und das Kind gut zu fördern und zu bestärken. Im Grundschulalter habe sich die Gabe von Methylphenidat bewährt.

Die häufig als Alternative propagierte Neurofeedback-Methode sei eher bei leicht betroffenen Kindern indiziert und entfalte ihre Wirkung langsamer. Elterntraining im Schulalter empfahl die Forscherin für die Kinder, die zusätzlich zu ADHS oppositionelle Verhaltensweisen zeigen oder Ängste entwickeln.

Der verbreitete Vorwurf, ADHS werde heutzutage überdiagnostiziert und Methylphenidat zu häufig verschrieben, entspreche nicht ihrer Erfahrung, sagte Freitag. Auch die Befürchtung, das Medikament verzögere die Gehirnentwicklung, treffe nicht zu. Methylphenidat fördere im Gegenteil die Entwicklung des frontalen Cortex, die bei ADHS verzögert sei.

Es sei gesichert, dass Methylphenidat nicht zu erhöhtem Drogenkonsum führte und sogar auf den Beginn des Rauchens im Jugendalter eine positive Wirkung habe. „Bei Autismus-Spektrum-Störung ist vor allem eines wichtig: Training, Training, Training“, betonte Freitag.

An der Frankfurter Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindesund Jugendalters gibt es eine komplexe Therapie zur Frühförderung für Kinder zwischen zwei und sechs Jahren. Zudem wird für Schulkinder eine Gruppentherapie angeboten. Einer multizentrischen Studie zufolge, an der außer der Frankfurter Klinik fünf weitere Zentren beteiligt waren, verbessert sich die soziale Interaktion der Kinder und Jugendlichen dadurch deutlich.

Die meisten Psychotherapieansätze gibt es für die Behandlung von Angststörungen. Hier sei die kognitive Verhaltenstherapie das Mittel der Wahl, so Freitag. Gute Erfahrung habe sie mit Gruppentherapie bei Kindern gemacht, vorausgesetzt, dass die Angststörung nicht zu stark ausgeprägt sei. Diese sei auch deshalb zu empfehlen, weil sie kostengünstig ist.

Im Jugendlichen- und Erwachsenenalter sei dagegen die Einzeltherapie zu bevorzugen. Auch nach dem Ende der Merz-Stiftungsgastprofessur werden Jan Buitelaar und Christine Freitag ihre Kooperation fortsetzen. Sie sind Partner in dem EU Projekt MiND.