Ein Beitrag von Renzo Piano

Es gibt da die großartige Geschichte vom langobardischen Krieger Droctulft: Der wilde Mann verließ einst Wälder und Sümpfe im Norden, um die Welt zu erobern. Als er nach Ravenna kam, geschah, was niemand erwartet hatte: Droctulft war so bezaubert von der Schönheit der Stadt, dass er sie verteidigte, statt sie zu zerstören, wie es sein Plan war. Die Idee der Stadt ist nichts Natürliches. Die Stadt ist eine großartige Erfindung des Menschen. Sie entspringt dem Bedürfnis, zusammen zu sein. Droctulft hatte nie zuvor eine Stadt gesehen. Der argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges erzählt, wie Droctulft unvermutet Straßen, Tempel, Gärten, Bögen, Türrahmen und Fenster sah. Das eine oder andere hatte er vermutlich schon zuvor erblickt, aber nie alles auf einmal – nicht diese Vielfalt, Konzentration und Ordnung. Für ihn war die Stadt eine Offenbarung, etwas, das er nicht verstand und dessen Schönheit ihn überwältigte. Da ist etwas in der Idee von Stadt, das zeigt: Sie ist erforderlich. Die Stadt ist die Polis. Sie kann nicht ausgelöscht werden. Dafür ist sie als Erfindung zu alt und zu wichtig. Sie hat noch jede Bedrohung überstanden, Terrorismus, Gewalt, Umweltverschmutzung oder die Pest. Gesiegt hat letztlich immer sie.

Ich denke jedoch auch an eine andere Stadt: an Europa. Nicht im Sinne der Gesamtheit aller europäischen Städte, sondern an Europa selbst: Europa als eine einzige große Stadt, ohne Grenzen, weitläufig, eine Aneinanderreihung von Landschaften, Orten, Flüssen, Wäldern, Brücken, Meeren und Seen. Es ist eine konstruierte Welt, von Menschen geschaffen, gelebt und zivilisiert; vom Mittelmeer bis zur Nordsee; vom Osten, der an den Orient grenzt, bis zu den Küsten des Atlantiks. In diesem Teil der Erde ist es schwierig, einen Punkt zu finden, an dem der Weg zwischen urbanen Zentren, Kleinstädten, Dörfern und Ortschaften mehr als eine Stunde dauert. Europa ist eine offene Stadt, ein Stadtgebiet – eine Stadt, die über ihre Grenzen hinausgeht und das Land befruchtet, von dem sie wiederum selbst befruchtet wird. So werden Wünsche, Waren, Worte, Kulturen und Erinnerungen ausgetauscht.

Das Einzige, was man in dieser großen Stadt Europa nicht findet, ist die Ödnis. Sie ist das Gegenteil von Stadt, und nicht etwa das Land. Es ist fruchtbar und wird von Menschen bewirtschaftet. In der Ödnis aber werden Monster geschaffen, im Sinne einer existentiellen Einsamkeit. Natürlich haben auch Städte ihre Monster. Aber dort kann man sie entlarven, verstehen und sich mit ihnen auseinandersetzen. In der Heiligen Schrift ist die Stadt, die leuchtet, frei und gastfreundlich ist, der Ort, an dem sich der sehr alte Traum der Menschheit verwirklicht: Frieden. Die vollendete Stadt der Gläubigen, wie sie in der Apokalypse beschrieben wird, hat zwölf Tore und ist so lang und breit wie zwölftausend Stadien, sprich: mehr als zweitausend Kilometer – exakt wie Europa. Eine einzige Stadt, die durch Ideen und ein öffentliches Verkehrsnetz verbunden ist; mit hohen, mittleren und niedrigeren Geschwindigkeiten, per Bahn und mit den großstädtischen oder städtischen Geschwindigkeiten, wie sie sich heute der Elektroenergie verdanken. Ihre Straßen müssen dem entsprechen, und Brücken müssen gebaut werden.

Ich denke an ein Land, das sich entwickelt und immer mehr zur „Stadt“ wird, und umgekehrt: eine grünere Stadt, die ein wenig mehr zum „Land“ wird. Und ich denke an eine Peripherie, die nicht mehr „Grauzone“ ist, in der die Stadt ihre Werte verliert und das Land noch nicht ländlich ist. Ich habe mein Leben damit verbracht, öffentliche Orte zu schaffen: Schulen, Bibliotheken, Museen, Theater, Plätze und Brücken. Orte, an denen Menschen Werte und Emotionen teilen, Toleranz lernen. Orte, an denen man sich vermischt, wo Unterschiede verschwinden und Vielfalt zu einem Wert wird. Orte der Urbanität, wo die Stadt als Zivilisation verstanden und das Ritual der Begegnung vollzogen wird.

Wegen der Pandemie sind diese Orte zurzeit verschlossen. Das tut weh. Die physische und mentale Distanz, zu der uns das Virus zwingt, ist unmenschlich. Denn distanziert zu leben bedeutet, weniger zu leben. Wir brauchen die Gemeinschaft. Sie ist der Kitt des zivilen Lebens. Müssen wir kapitulieren? Nein. Die Antwort kann nicht sein, die Stadt aufzugeben. Auch als ich das Hochhaus der „New York Times“ entwarf, den ersten Wolkenkratzer nach dem 11. September, habe ich mir solche Fragen gestellt und zu beantworten versucht. Unser Modell der Stadt aufgeben? Sich im Untergrund verschanzen? In Höhlen zurückkehren? Oder unsere Zivilisation verteidigen, und das heißt: die Stadt verteidigen als Ausdruck der Zivilisation?

Aufgeben war keine Option, und so haben wir Transparenz und Offenheit gewählt. Antworten auf die Pandemie benötigen Mut, etwa in einer neuen Art, öffentliche Räume in einer offenen, zugänglichen Stadt zu bewohnen. Das Virus ist diabolisch, weil es den Kontakt unter Menschen behindert. Dabei bedeutet Kreativität Teilen. Es ist ein bisschen so wie beim Tischtennis: Man braucht die anderen. Und fast immer kommt Inspiration durch Realität. Die beste Art, um auf neue Ideen zu kommen, ist, sich umzusehen. Jemand wie ich, der von der Idee lebt, Orte zu schaffen, an denen man das Zusammensein feiert, erlebt die aktuelle Leere mit großer Traurigkeit. Die Antwort darauf kann nicht bloß „technisch sein“, sie muss politisch, sozial, wissenschaftlich sein.

Tatsächlich gibt es in meiner offenen, weitläufigen Stadt noch eine andere, tiefere Schönheit: Es ist die menschliche Schönheit. Sie zeigt sich in Tatkraft, Solidarität und Hingabe. Es ist die Schönheit, die sich in der Hoffnung junger Menschen auf eine bessere Zukunft zeigt. Sie haben noch einen langen Weg vor sich. Und sie haben die Aufgabe, die Erde zu retten. Wir vertrauen uns ihnen an, um einen Blick auf die Lage der Welt zu werfen, wie sie sein wird. Es ist eine Schönheit, die nicht oberflächlich ist, sondern in der das Unsichtbare die sichtbare Welt berührt.

Diese Schönheit könnte das Gegenmittel gegen die Grausamkeit des Virus sein. Im Griechischen sind schön und gut dasselbe Wort: kalokagathòs. Es verbindet Schönheitsideal und moralischen Wert – wie in allen Kulturen Europas. Wir Italiener sprechen von einem schönen Menschen, wenn wir an sein Wesen und nicht (nur) sein Aussehen denken. Man spricht von einer schönen Tat, um zu sagen, dass sie gut, großzügig und couragiert ist. Man sagt: ein schönes Beispiel, eine schöne Idee, eine schöne Geste. Die Engländer beschreiben eine intelligente Person als a beautiful mind. Im Spanischen sagt man belleza. In keiner dieser Sprachen bedeutet schön einfach nur schön, es bedeutet immer auch gut. Auch das russische Wort krasotà definiert etwas Unsichtbare Myschkin sagt in Dostojewskis Roman „Der Idiot“, Schönheit werde die Welt retten. Sie ist das Wunschziel aller Lebewesen, denn sie hat die Macht, Menschen in bessere Menschen zu verwandeln, Städte in bessere Städte und Bürger in bessere Bürger. Vielleicht nicht alles auf einmal, aber die Schönheit wird die Welt retten, indem sie einen Menschen nach dem anderen rettet.

Renzo Piano, Architekt

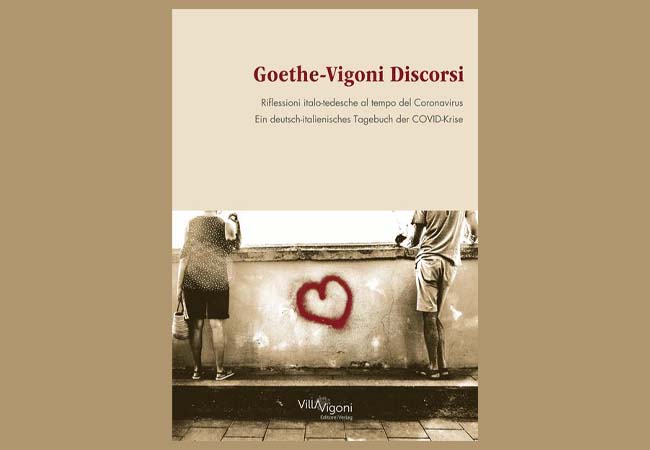

Dieser Artikel erscheint in der Reihe Goethe-Vigoni Discorsi und ist zuerst am 21. November 2020 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht worden.