Wie das Gehirn aus Schallwellen Sprache macht

Photos: Uwe Dettmar

Ein Tumor im Gehirn stellt Patientinnen und Patienten wie Ärzteschaft vor schwierige Entscheidungen: Wie viel kann von der Geschwulst entfernt werden, inwieweit droht anschließend die Einschränkung wichtiger Funktionen wie der Sprache? Der Neurologe Christian Kell betreut Erkrankte vor und während solcher Hirnoperationen. Bei diesen OPs kann er zudem lernen, was beim Sprechen im Gehirn passiert. Das hilft ihm bei seiner Forschung, mit der er verstehen will, wie linke und rechte Hirnhälfte zusammenarbeiten und was anders ist bei Menschen, die stottern.

Es klingt zunächst schrecklich: In meinem Gehirn wird operiert, während ich bei vollem Bewusstsein bin. Die meisten Patientinnen und Patienten, die bei einer solchen Wach-OP von Dr. Christian Kell begleitet werden, sagen jedoch anschließend: »Wenn es erneut nötig würde, dann könnte ich es wieder machen.« Der Grund für die OP ist meist sehr ernst: Die Betroffenen sind an einem Hirntumor erkrankt, einem Gliom, bei dem Stützzellen,

die die Nervenzellen des Gehirns umgeben, zu wuchern beginnen. Ziel ist es, möglichst viel Tumorgewebe durch die Neurochirurgen entfernen zu lassen. Dabei besteht jedoch die Gefahr, dass durch eine Operation auch noch erhaltene Hirnfunktionen verloren gehen. Liegt ein solcher Tumor in der Nähe eines Zentrums, das für Sprache oder Motorik wichtig ist, wird häufig eine Wach-Operation angestrebt. Dabei wird bei Bewusstsein operiert, um wichtige Hirnfunktionen zu erhalten und dennoch möglichst viel Tumorzellen entfernen zu können.

»Gemeinsam mit meinen neurochirurgischen Kollegen bespreche ich mit Patientinnen und Patienten, denen eine derartige Operation bevorsteht, was ihnen wichtig ist und mit welchen Einschränkungen sie sich arrangieren könnten«, sagt Christian Kell. »Wenn jemand zum Beispiel Musiker ist und seine Musikalität nicht verlieren möchte, wird die Chirurgin versuchen, das während der OP zu berücksichtigen«, sagt Kell. »Größere Heilungschancen bestehen aber, wenn der Tumor möglichst vollständig entfernt wird.« Die meisten Patienten sind bereit, leichte Einschränkungen wie etwa Wortfindungsstörungen zu akzeptieren. »Diese kennt ja fast jeder und da kann man sich im Alltag gut drum herumschlawinern.«

Sprachtests bei offenem Schädel

Photo: Uwe Dettmar

Diese Vorgespräche mit Kell sind wichtig, damit der Patient später in der OP keine spontanen Entscheidungen treffen muss, und damit er es aushält, dass er bei vollem Bewusstsein an seinem Gehirn operiert wird. Kell: »Ich wäre selbst kein guter Kandidat für eine Wach-Operation, früher haben mich schon Zahnarztbesuche gestresst. Deshalb finde ich es heute toll, wenn ich Patientinnen und Patienten so vorbereiten und während der OP begleiten kann, dass sie gut durch eine Wach-OP kommen. Wir sorgen für eine möglichst entspannte Atmosphäre und dafür, dass der Patient abgelenkt wird. Wir machen mit dem Patienten zum Beispiel auch gerne Witze auf unsere Kosten, zum Beispiel über meine mangelnden Fußballkenntnisse.«

Für die OP wird der Kopf fixiert und unter Narkose der Schädel geöffnet. Bevor es ans Entfernen des Tumors geht, holt man den Patienten aus der Narkose zurück. Denn das Neurochirurgen-Team um Prof. Marcus Czabanka und Prof. Marie-Therese Forster benötigt seine Mithilfe, um eine Funktionskarte des Gehirns zu erstellen – die ist bei jedem Menschen ein wenig anders. Über Elektroden und leichte Stromimpulse schaltet die Chirurgin Hirnregionen in der Umgebung des Tumors vorübergehend aus, und dann überprüfen Kell und sein Team mit Tests, was der Patient nicht mehr kann. Weder die Stromimpulse noch die Tumorentfernung spürt der Patient, da das Gehirn keine Schmerzen empfinden kann.

Wenn der Patient vorab zugestimmt hat, macht Kells neurowissenschaftliches Team anschließend noch einige Tests, um besser zu verstehen, wie das Gehirn Sprache aufnimmt. Dazu muss sich der Patient einen Satz merken und dann nachsprechen, zum Beispiel »Der Bär bedroht unser Dorf« oder »Im Ofen backt ein Kuchen«.

Sätze entstehen erst im Gehirn

Foto: SeventyFour/Shutterstock

Für das Gehirn ist der gesprochene Satz zunächst einmal ein Strom aus Impulsen des Hörnervs, die durch Schallwellen hervorgerufen werden. Diesen Strom zerlegt das Gehirn in Einheiten, um sie weiter zu analysieren. Diese Einheiten sind insbesondere Silben, weil sie rhythmisch und akustisch auffällig sind. Wo ein Wort anfängt und aufhört, ist akustisch nicht eindeutig. Satzstrukturen wie die Syntax stellt das Gehirn erst auf Basis seiner jahrelangen Erfahrung mit Sprache her.

Wie dies geschieht, kann man an den Hirnstromableitungen sehen, berichtet Kell: »Wir konnten an den Signalen die syntaktische Struktur von Sätzen auslesen, und dies nicht nur, während der Satz gehört oder nachgesprochen wurde, sondern auch zu den Zeiten, als Patienten den Satz im Kurzzeitgedächtnis hielten.« Das Gehirn speichert den gehörten Satz als zeitliches Muster, also in Form rhythmischer elektrischer Aktivitäten, sogenannten neuronalen Oszillationen. Aus dem Gedächtnis heraus kann der Satz dann wiedergegeben werden.

Dabei ist es nicht ein Ort im Gehirn, an dem die Syntax generiert und gespeichert wird, sondern die Information über die Syntax ist über mehrere Hirnregionen verteilt, sie steckt in einem Netzwerk. Daher lassen sich einzelne Hirnregionen herausoperieren, ohne dass der Patient anschließend Probleme hat, Sätze zu bilden (und nachzusprechen) – sofern bestimmte kritische Knotenpunkte des Netzwerks erhalten bleiben.

Vereinte Gehirne

Das Cooperative Brain Imaging Center (CoBIC)

Das CoBIC ist eine Kooperation der Goethe-Universität, des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik und des Ernst Strüngmann Institute for Neuroscience. Sein Herzstück bildet ein Neubau, der 2025 auf dem Campus Niederrad der Goethe-Universität offiziell eröffnet wurde. Das CoBIC bietet Forschenden unterschiedlicher Fachdisziplinen direkten Zugang zu zahlreichen Hochtechnologien, mit denen die Funktionsweise des Gehirns besser verstanden und innovative Therapien für neurologische und psychiatrische Erkrankungen entwickelt werden können. Unter anderem gibt es am CoBIC drei Hoch- und Ultrahochfeld-Magnetresonanztomographen (MRT) und einen Magnetoenzephalographen (MEG), so dass sich die Hirnaktivitäten nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich hochaufgelöst untersuchen lassen. Forschungsschwerpunkte des CoBIC sind die zerebralen Grundlagen von Sprache und Gedächtnis, von neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen sowie die neuronalen Mechanismen, die dem menschlichen Können, dem Erwerb von Fähigkeiten und der Kreativität zugrunde liegen – Letzteres insbesondere am Beispiel von Musik.

Arbeitsteilung zwischen zwei Hirnhälften

Das Ganze findet normalerweise in der linken Hirnhälfte statt, die bei den meisten Menschen die sprachdominante Hirnhälfte ist. Daher verlieren Menschen mit einem linksseitigen Schlaganfall die Sprache, weil die rechte Gehirnhälfte nicht einfach übernehmen kann. Aber warum ist das so? Was ist links anders als rechts? Diese Frage fasziniert Kell seit Beginn seines Studiums, sagt er. Wie er heute weiß, hängt das unter anderem damit zusammen, dass die linke Hirnhälfte schnelle, kurze Signale besser analysieren kann als die rechte. »Das ist natürlich wichtig für Sprache, weil sie ein zeitlich sehr schnell variierendes Signal ist. Bei den allermeisten Menschen ist es auch so, dass die rechte Hand, die von der linken Hirnhälfte kontrolliert wird, schnelle, dynamische Bewegungen besser ausführen kann als die linke Hand.«

Wirklich? Und was ist mit einer rechtshändigen Konzertgeigerin? Die reibt doch mit der rechten Hand nur so ein bisschen hin und her, während es die linke ist, die akrobatisch über die Saiten eilt! »Das war zunächst auch meine Intuition«, lächelt Kell, »ist aber möglicherweise nicht die ganze Wahrheit. Ein befreundeter Geiger hat mir erklärt, dass die feine Intonation, die Dynamik, das, wo der musikalische Ausdruck entsteht, über den Bogengang gemacht wird. Typischerweise führt die rechte Hand die linke.« Die Finger der linken Hand geben hingegen den Kontext für die Feinarbeit der rechten Hand vor.

In der Untersuchung der Produktion von Sprache liegt ein Forschungsschwerpunkt Kells darin herauszufinden, was passiert, wenn das Sprechen nicht mehr richtig funktioniert: beim Stottern. Dabei will er Stottern gar nicht als eine Krankheit sehen, kann er doch sehr gut nachvollziehen, wenn stotternde Menschen sagen: »Die Krankheit ist nicht in mir, sondern die Krankheit ist die Sicht der Gesellschaft auf dieses andere Sprechen.« Andererseits findet er, die Medizin solle zumindest auch Therapieangebote machen für solche, die darunter leiden und Hilfe suchen.

Elektroden im Gehirn

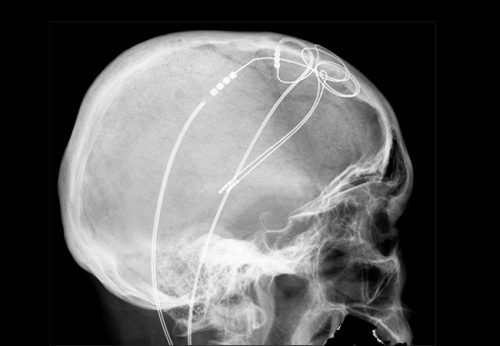

Foto: Hellerhoff, Wikimedia, CC BY-SA 3.0

Durch Kells Forschungsarbeiten wurde ein junger Mensch, der stark stotterte, auf ihn aufmerksam. Er wollte nach seinem Studium unbedingt einen Beruf verfolgen, in dem er viel kommunizieren muss. Der Mann sagte, er habe alle möglichen Therapien durchgemacht und kein zufriedenstellendes Ergebnis erreichen können. Kell und seine Kooperationspartner rund um Prof. Katrin Neumann an der Universität Münster würden doch europaweit zu dem Thema forschen. Er brauche von ihnen eine Therapie und wolle einen Hirnschrittmacher haben.

Das Team lehnte ab, jahrelang, denn eine sogenannte tiefe Hirnstimulation war bislang noch nie mit dem Ziel gemacht worden, Stottern zu reduzieren. Vielmehr handelt es sich um eine Therapie, die zum Beispiel bei Zitter-Erkrankungen wie Morbus Parkinson angewandt werden kann. Hier kann – mit dem Risiko unerwünschter Nebenwirkungen – mithilfe dauerhaft eingepflanzter Elektroden über leichte Ströme in vielen Fällen das Zittern drastisch reduziert werden.

Neben psychischen Faktoren, die zum Stottern beitragen, gibt es Gene, deren Veränderung das Risiko für Stottern erhöhen. Auch Zwillingsstudien deuten auf eine genetische Veranlagung hin. Kell und sein Team hatten in Studien mit funktioneller Kernspintomographie – in der die während des Sprechens aktiven Hirnareale sichtbar werden – bei stotternden Menschen Veränderungen gesehen. Kell: »Menschen, die stottern, haben in der linken Hirnhälfte typischerweise andere Verkabelungen zwischen der motorischen Hirnrinde, die für das Sprechen zuständig ist, und der Hörrinde, die für die Analyse des Gesprochenen relevant ist.« Offenbar interagieren die beiden Hirnbereiche nicht so viel, wie das bei flüssig sprechenden Menschen geschieht. Daher aktivieren Stotternde beim Sprechen vermehrt die rechte Hirnhälfte, die jedoch die raschen, kurzen Signale der Sprache nicht so gut analysieren kann wie die linke Hirnhälfte. Die rechte Hirnhälfte ist daher nicht in der Lage, die Fehlschaltung in der linken Hirnhälfte zu kompensieren.

Hirnschrittmacher half gegen Stottern

Der junge Mann blieb hartnäckig, und schließlich entwickelten Kell und das Münsteraner Team auf Basis der wissenschaftlichen Literatur und eigener Arbeiten eine so überzeugende Hypothese, dass Ethikkommission und Neurochirurgen einwilligten und dem Stotternden eine Elektrode zur tiefen Hirnstimulation implantiert wurde.

Das Ergebnis? Kell ist begeistert: »Das Stottern nahm zwischen 40 und 60 Prozent ab. Das war ein viel größerer Effekt, als ich zu hoffen gewagt hatte. Wenige Monate, nachdem wir mit der Stimulation begonnen hatten, wurde das Stottern deutlich reduziert. Wenn wir die Stimulation reduzierten, nahm das Stottern wieder zu.« Darin unterschied sich der Therapieeffekt von dem bei Parkinson-Patienten, wo direkt nach dem Anschalten des Hirnschrittmachers das Zittern verschwindet. »Beim Stottern scheint der Stimulationseffekt eher auf einer langsamen Modulation der Hirnschaltkreise zu beruhen.« Das habe möglicherweise eine weitere, ungeheuer spannende Ursache, erklärt Kell: »Wenn wir die Stimulation ausschalten, wird das Stottern nicht so stark wie vor der OP.« Für einen Teil dieses Effekts macht Kell den Patienten selbst verantwortlich. »Dadurch, dass er durch die Stimulation die Erfahrung gemacht hat, weniger zu stottern, hat er selbst Wege gefunden, wie er auch ohne Stimulation weniger stottert als vorher.« Der Neurologe ist überzeugt: »Ich denke, das ist ein wesentlicher Teil davon, wie Medizin funktioniert. Ich glaube, wir verursachen mit unseren Therapien – abgesehen von einigen beeindruckenden Ausnahmen – häufig eine eher geringe Besserung, die der Patient wahrnimmt. Und den Rest macht der Patient selbst. Die erlebte Besserung motiviert und zeigt Wege auf, die der Organismus nutzen kann, um sich selber zu helfen.«

Nun stehen Studien an, um zu untersuchen, ob dieser Erfolg ein Einzelfall war oder ob die tiefe Hirnstimulation in der Tat eine Therapieoption für schweres Stottern ist. Außerdem wollen die Forschenden herausfinden, ob das Stottern auch ohne eine Hirn-OP verringert werden kann, indem man das Gehirn von außen stimuliert – bei Menschen, die nicht so stark stottern oder sich nicht operieren lassen wollen. Und der junge Mann? Ist mittlerweile wirklich in seinem Traumberuf tätig. Und glücklich.

Zur Person

Christian Kell, Jahrgang 1977, ist Direktor des Cooperative Brain Imaging Centers (CoBIC) und Facharzt für Neurologie. Er studierte Humanmedizin an der Goethe-Universität und promovierte dort 2005. Forschungsaufenthalte und klinische Rotationen führten ihn unter anderem an das University College in London und an das New Yorker Lennox Hill Hospital. Als Postdoc arbeitete er zwei Jahre an der École Normale Supérieure in Paris. Seit 2012 leitet er die Forschungsgruppe Kognitive Neurowissenschaft an der Goethe-Universität, die fünf Jahre lang durch das Emmy Noether-Programm gefördert wurde, und habilitierte 2015.

c.kell@em.uni-frankfurt.de

Der Autor

Markus Bernards,

Jahrgang 1968, studierte Biologie und promovierte an der Universität zu Köln. Er ist Wissenschaftsjournalist und Redakteur von Forschung Frankfurt.

bernards@em.uni-frankfurt.de

Zur gesamten Ausgabe von Forschung Frankfurt 1/2025: Sprache, wir verstehen uns!