Fragen an Dr. Judith Müller, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Buber-Rosenzweig-Institut und Mitorganisatorin der Konferenz „European Hebrew Text Cultures: Deciphering Entanglements through Close and Distant Readings“, die Ende Mai an der Goethe-Universität stattfand.

UniReport: Viele Menschen wissen, dass die traditionelle Sprache des Judentums Hebräisch ist. Meist wird es aber entweder mit überlieferten religiösen Texten oder – in seiner modernen Variante – mit dem Israel der Gegenwart in Verbindung gebracht. Allerdings gibt es auch in Europa eine Geschichte der modernen hebräischen Literatur. Wann setzt diese Tradition ein und wer schrieb auf Hebräisch?

Judith Müller: Ja, tatsächlich beginnt die Geschichte der modernen hebräischen Literatur in Europa. Sie bildet so den Grundstein für die hebräische Literatur, die später in Israel verfasst wurde und wird, knüpft aber auch an die zuerst von Ihnen angesprochene Texttradition, die religiöse, an. Im Laufe des 19. Jahrhunderts verbreitete sich Hebräisch unter anderem als didaktische Sprache der religiösen Erneuerung, insbesondere durch die Haskalah, eine intellektuelle Bewegung, die man vielleicht etwas vereinfachend als jüdische Aufklärung beschreiben kann, insofern sie sich ebenfalls kritisch mit hergebrachten, religiösen Traditionen auseinandersetzte. In ihrem Zuge ergab sich ein fließender Übergang von den Lehr- und Manifesttexten zu Zeitschriften, auf religiösen Stoffen beruhenden Versepen und schließlich dem ersten hebräischen Roman von Abraham Mapu, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erschien. Mit zunehmender Verbreitung setzte ein Säkularisierungsprozess – sowohl der Sprache als auch der Literatur – ein, sodass schließlich moderne europäische Gedichte und Romane entstanden, die sich in ihren Inhalten und Anliegen nicht von auf Deutsch, Französisch oder Englisch verfassten unterschieden. Dennoch erhielt man Zugang zur Sprache lange ausschließlich über die religiösen Institutionen, die Talmudschulen. Daher schrieben vor allem Männer Hebräisch – aber nicht nur. Dvora Baron und Lea Goldberg zum Beispiel gehören zu den wichtigen hebräischen Schriftstellerinnen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Was motivierte Schriftsteller*innen, nicht (nur) in ihrer Landessprache, sondern auch auf Hebräisch zu schreiben? Verbanden sich damit auch Vorstellungen einer jüdischen Nationalität?

Ja, für einige Schriftsteller*innen war der Wunsch, zu einer nationalen hebräischen Literatur beizutragen, tatsächlich eine zentrale Motivation, auch wenn deren Leser*innenkreis am Anfang sehr klein war. Je mehr Menschen auf Hebräisch schrieben, desto vielfältiger wurde die Literatur und nicht alle schrieben aus zionistischen Gründen auf Hebräisch. Wichtig ist im Blick zu behalten, dass gerade jüdische Menschen, die ursprünglich aus Osteuropa stammten – und zu dieser Gruppe gehörten anfänglich die meisten Hebräisch Schreibenden –, nicht schlicht zweisprachig, sondern nicht selten drei- bis viersprachig geprägt waren. Ihre Muttersprache war meist Jiddisch, Hebräisch war zu Beginn vor allem die religiöse Sprache, die aber immer mehr neue Möglichkeiten bot; daneben gab es mindestens noch eine Landessprache, Russisch zum Beispiel. Nicht alle fühlten sich in dieser wohl genug, um kreativ tätig zu werden oder wollten nicht ausschließlich ein russischsprachiges Publikum erreichen. Jiddisch hingegen war mit vielen Vorurteilen belegt und galt einigen Menschen als niedrige Ausdrucksform, sodass sich Hebräisch als die klassische Sprache anbot.

In Ihrer Konferenz im Juni haben Sie sich länder-, disziplinen- und epochenübergreifend mit dem Phänomen der europäischen hebräischen Literatur auseinandergesetzt. Was waren für Sie die wichtigsten Erkenntnisse?

Die wichtigste Erkenntnis ist sicher, dass hebräische Literatur in ihrer Vernetzung nicht nur über mehrere Epochen reicht und an verschiedenen Orten produziert wurde, sondern dass sie stets auf sehr vielfältige Art und Weise mit Kulturen und Traditionen in Kontakt kam und kommt. Hieraus lassen sich zwei weitere Erkenntnisse ableiten: Erstens ist Tradition generell ein zentraler Aspekt in der Herausbildung und Etablierung einer neuen Literatur. Zweitens unterstützte im Fall der hebräischen Literatur die Erneuerung der Sprache diesen Prozess. Dabei wurde im Rahmen der Konferenz deutlich, dass die Auseinandersetzung mit Tradition sicher die jüdisch-religiöse meint, aber auch die christliche als jene der Mehrheitsgesellschaft oder die griechische Mythologie als Teil der klassischen Bildung miteinschloss. Auch mit Blick auf die Erneuerung der Sprache zeigten die Teilnehmenden auf, dass kritisches Hinterfragen oder Wortneuschöpfungen nicht erst mit dem Zionismus virulent für das Hebräische wurden und dass der Einfluss einer Vielzahl von Sprachen auf das Hebräische und seine Sprecher*innen zu berücksichtigen ist, wie zum Beispiel der des Jiddischen. Die Konferenz leistete so einen wichtigen Beitrag zum Austausch diverser Perspektiven auf die Beispiele und Texte, die die Teilnehmenden an der Goethe-Universität präsentierten.

Warum war es wichtig, dass die Konferenz in Frankfurt stattfand?

Frankfurt ist nicht die erste Stadt im deutschsprachigen Raum, die in den Sinn kommt, wenn wir über die Geschichte der hebräischen Literatur in Europa nachdenken. Berlin oder auch Wien kämen hier wohl zuerst zur Sprache. Doch birgt die Universität als Ort der Erforschung dieser Zeit durchaus spannende Möglichkeiten: Dank des Fachinformationsdienstes „Jüdische Studien“ bietet sie einen Zugang zu wissenschaftlicher Literatur, der nicht in jeder deutschsprachigen Hochschulbibliothek vorhanden ist. Zudem zeigt die Judaika-Sammlung die über Jahrhunderte gewachsene Verbindung von Hebräisch und deutschsprachigem Judentum auf, weit über die Aufklärung und die Emanzipation hinaus. Dies war mit ein Grund, warum wir mit den Teilnehmer*innen der Konferenz die Sammlung besuchten. Zu den Highlights der Werke, die wir dort bewundern konnten, gehören ältere Haggada- und Talmuddrucke aus Frankfurt und der Umgebung, hebräische Zeitschriften aus der Zeit der Haskalah, aber auch in Frankfurt gedruckte Übersetzungen moderner hebräischer Literatur.

Darüber hinaus konnten wir das Seminar für Judaistik und das in der evangelischen Theologie angesiedelte Buber-Rosenzweig-Institut in dieser Kooperation zusammenbringen, was den inneruniversitären Austausch stärkt – auch wenn das gar nicht unsere primäre Absicht war! Dr. Orel Sharp, der nun für zwei Jahre als Minerva Fellow am Seminar für Judaistik war und den ich aus unserer gemeinsamen Promotionszeit in Beer Sheva kenne, und ich wollten insbesondere die seltene Gelegenheit nutzen, dass sich in Europa zwei Forschende mit einem Schwerpunkt auf moderner hebräischer Literatur an einer Universität befinden – das gibt es leider nicht oft!

Und über die Universität hinaus? Schließlich hat die Region doch eine jüdische Tradition. Gab es da gar keine Verbindungen zu Hebräisch schreibenden Autor*innen?

Doch! Interessanterweise wissen wir für die Literatur der Vorkriegszeit aber mehr über Autor*innen in Bad Homburg als in Frankfurt. So lebte der spätere Nobelpreisträger Samuel Josef Agnon einige Zeit in der Kurstadt und arbeitete in dieser Zeit eng mit Martin Buber zusammen. Auch Haim Nachman Bialik und die Verlegerin Shoshana Persitz hielten sich zeitweise dort auf.

Welchen Hebräisch schreibende*n europäischen Autor*in sollte man auf keinen Fall verpassen? Und wer ist Ihr Geheimtipp?

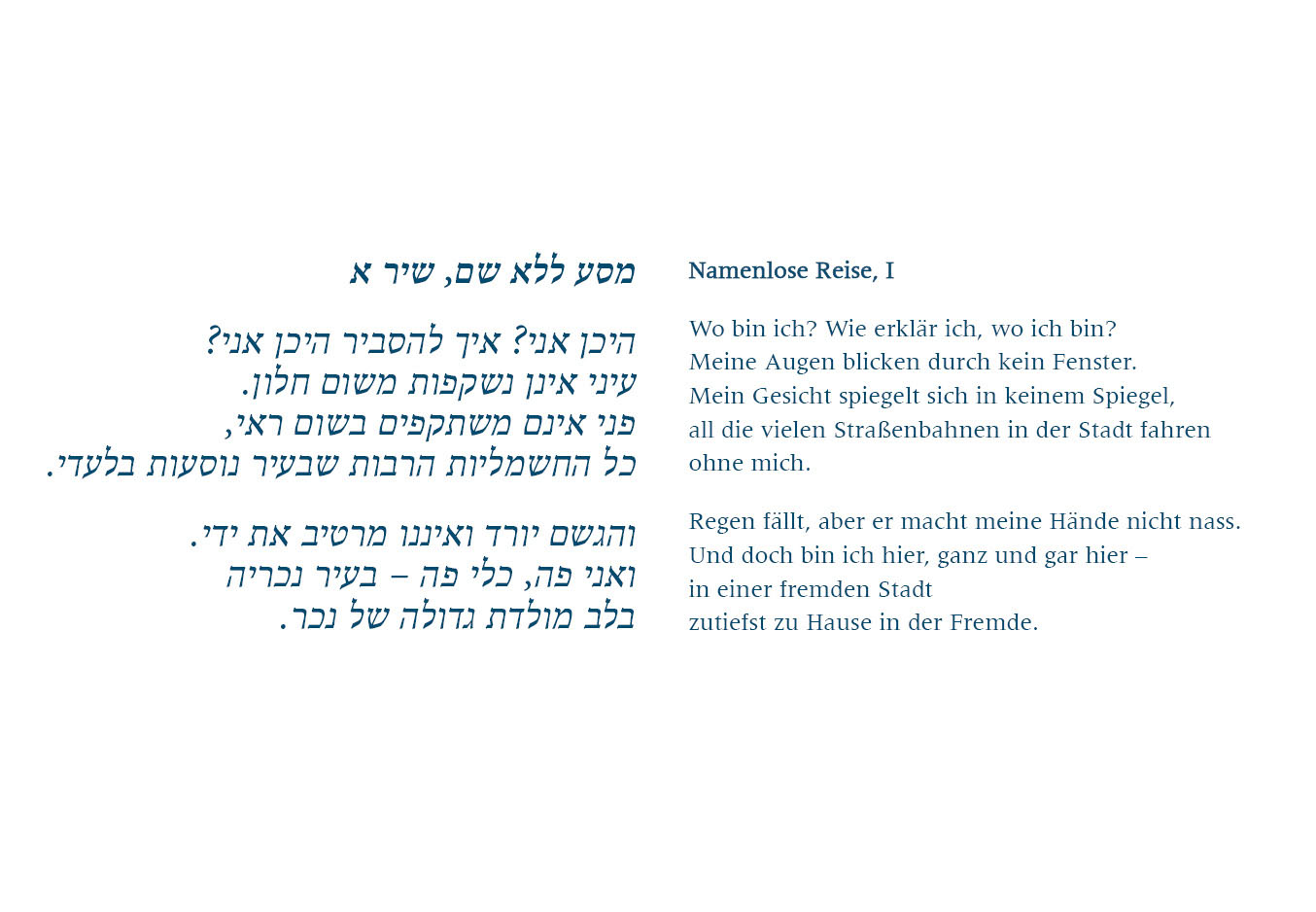

Aufgrund der leider nur selten übersetzten europäisch-hebräischen Literatur der Vorkriegszeit verpasst man leider sehr viel. Nach wie vor ein Geheimtipp – und auch eine herzliche Empfehlung meinerseits – ist Lea Goldberg. Ihr Roman Verluste erschien 2016 in der Übersetzung von Gundula Schiffer. Auch einige ihrer Gedichte wurden in deutscher Übersetzung publiziert. Außerdem beleuchtet die übersetzte Monographie von Yfaat Weiss Goldbergs akademischen Weg vor allem an der Universität in Bonn.

Fragen: Louise Zbiranski, Referentin für Wissenschaftstransfer und -kommunikation beim Forschungsverbund »Dynamiken des Religiösen« und Koordinatorin der Kommunikationsplattform „Schnittstelle Religion“.