Reisen in die Tiefsee

5378 Meter unter dem Meer: Tiefseegarnele im Nordwestpazifik.

Die Tiefsee macht mehr als zwei Drittel der Erdoberfläche aus und sie beherbergt wahrscheinlich mehr als die Hälfte aller Arten auf der Erde. Und doch ist über diesen riesigen Lebensraum bislang nur wenig bekannt. Die Zoologin Angelika Brandt untersucht die uns weitgehend fremde Tierwelt der dunklen Tiefe – und hat dabei herausgefunden, wie sehr diese durch den Klimawandel und durch die anderen globalen Auswirkungen menschlichen Handelns bedroht ist.

Auf der Landkarte gibt es kaum noch weiße Flecken und selbst ins All dringt der Mensch mit seinem Wissensdurst immer weiter vor. Doch direkt vor uns liegt ein riesiges Ökosystem, über das weniger bekannt ist als über die von uns abgewandte Seite des Mondes – die Tiefsee. Der Grund dafür ist einfach: Die Tiefsee ist derart groß und tief, dass Menschen sie nur mit besonderen Geräten von Schiffen aus erkunden können.

Per definitionem beginnt die Tiefsee ab einer Meerestiefe von 200 Metern. Hier herrschen ewige Dunkelheit und gleichbleibende Temperaturen von nur rund zwei Grad Celsius. Auch in anderer Hinsicht ist das Leben in der Tiefsee kein Zuckerschlecken. Mit zunehmender Tiefe steigt der Wasserdruck immens – pro zehn Meter um rund einen Atmosphärendruck (1 bar) –, und Nahrung ist extrem knapp. Da in der Dunkelheit keine Pflanzen wachsen können, werden Nährstoffe hauptsächlich von der Wasseroberfläche eingetragen. Dabei ist die Sedimentation sehr gering, wie die Zoologieprofessorin und Senckenbergforscherin Angelika Brandt erklärt: »In 4000 Metern Tiefe dauert es etwa 1000 Jahre, bis sich ein Millimeter Sediment gebildet hat.« Ein verendeter Fisch oder gar ein Wal, der auf den Meeresboden sinkt und dort verwest, ist als Nahrungsquelle ein seltener Glücksfall für Tiefseeorganismen. Als Energielieferanten spielen außerdem Bakterien eine Rolle, die kein Licht benötigen, um Biomasse aufzubauen.

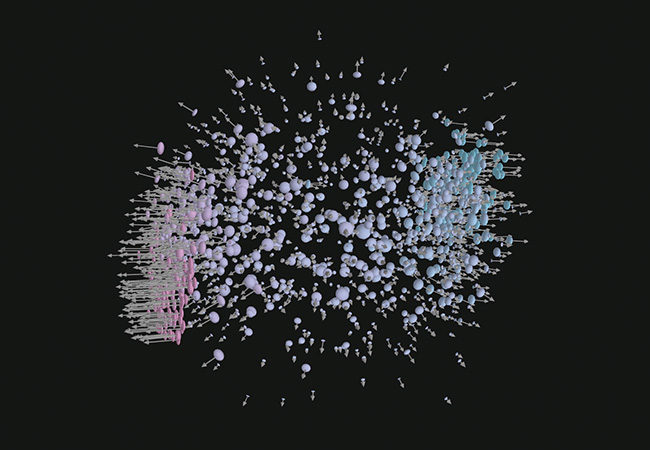

Tiefseebewohner: Collage der Tiere (in unterschiedlicher Vergrößerung), die auf Forschungsfahrten mit der »Polarstern« in der Antarktis gesammelt wurden. Fast bei jedem Tauchgang werden neue Arten entdeckt.

1 Tiefseeassel (Vanhoeffenura sp.)

2 Borstenwurm (Eunoe spica)

3 Flohkrebs (Epimeria similis)

4 Flohkrebs »Roter Ritter« (Epimeria rubrieques)

5 Flohkrebs (Epimeria inermis)

6 Weiße Seegurke (Psolus sp.)

7 Antarktis-Assel (Antarcturus sp.)

8 Flohkrebs (Anchiphimedia cf. dorsalis)

9 Moostierchenkolonie (Reteporella hippocrepis)

10 Flohkrebs (Anchiphimedia cf. dorsalis)

11 Assel (Dolichiscus cf. meridionalis)

Wesentlicher Faktor im Klimageschehen

Lange Zeit war man überzeugt davon, dass in der kalten Dunkelheit der Tiefsee keinerlei Leben mehr möglich sei. Der Brite Edward Forbes, Mitbegründer der Tiefseeforschung, legte diese Grenze Mitte des 19. Jahrhunderts auf 500 Meter Meerestiefe fest – und irrte damit gewaltig: »Jacques Piccard und Don Walsh haben mit ihrem Tauchboot Trieste in den 1960er Jahren sogar in den Tiefseegräben in einer Tiefe von 6000 bis 11 000 Metern Leben gefunden«, so Brandt. Die Zoologin hat sich auf die Erforschung der Makrofauna in der Tiefsee und den Polregionen spezialisiert – also der Tiere mit einer Größe von zwischen einem halben und zehn Millimetern, wie Asseln, Flohkrebse, Schnecken, Muscheln und Ringelwürmer. Sie hält regelmäßig öffentliche Vorträge über ihre Arbeit und erzählt dort unter anderem, wie wichtig die Tiefsee für unser Klima und deren Biodiversität für das Wohlergehen der Menschheit ist. So ist die Tiefsee für 80 Prozent des globalen Wärmehaushalts und 50 Prozent der globalen Sauerstoffproduktion verantwortlich. Zusätzlich hat sie eine Pufferfunktion für das Klimagas CO2 aus der Atmosphäre und spielt eine wichtige Rolle für unseren Klimahaushalt sowie den Wasser-, Kohlenstoff- und Stickstoffkreislauf.

Vor allem beherbergt die Tiefsee geschätzt zwischen 50 und 80 Prozent aller auf der Erde vorkommenden Arten. »Die Tiefsee ist ein riesiger Lebensraum«, sagt Brandt und verdeutlicht das in Zahlen. Mehr als zwei Drittel der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt, etwa 70 Prozent davon gehören zur Tiefsee. »Davon wiederum kennen wir ein Areal, das so groß ist wie zwei Fußballfelder im Vergleich zu der gesamten Landmasse der Erde«, zitiert die Meeresforscherin den verstorbenen Tiefseeforscher John Gage aus Oban in Schottland. Geschätzt warten noch zehn Millionen Arten in diesem riesigen Lebensraum auf ihre Entdeckung. »Unser Wissen über die Tiefseefauna ist äußerst lückenhaft«, bedauert Brandt. »Ungefähr 99 Prozent aller online verfügbaren Nachweise über das Vorkommen von Meerestieren stammen aus Tiefen bis 200 Meter.« Die größten Ökosysteme der Welt sind aber die abyssalen Ebenen, die in einer Tiefe von 3500 bis 6000 Meter liegen (vom griechischen Wort abyssos für »das Bodenlose«). Tiefer geht es dann nur noch in den Tiefseegräben, die bis 11 000 Meter tief sein können. »Nur 0,1 Prozent unseres Wissens stammt aus diesem Lebensraum unterhalb von 4000 Metern«, so Brandt.

Unbekannt und doch bedroht

Alle, auch die noch unerforschten Lebensgemeinschaften der Tiefsee sind durch Klimawandel und Meeresverschmutzung massiv bedroht. Die globale Erwärmung erreicht mit Verzögerung auch die Meere: Das von der Atmosphäre eingetragene CO2 wird im Wasser zu Kohlensäure und führt zur Ozeanversauerung, die Organismen wie Schnecken, Muscheln und Korallen den Aufbau ihrer Kalkschalen erschwert. Hinzu kommt die Umweltverschmutzung durch Abfälle: Erst kürzlich hat Brandt mit Kolleginnen und Kollegen die Mikroplastikbelastung der Tiefsee untersucht – mit alarmierendem Ergebnis. Selbst in einer Tiefe von 9600 Metern wurde noch Mikroplastik gefunden. »Wir kennen dort die Fauna noch nicht, aber der Mensch hat bereits Spuren hinterlassen.«

Wertvolle Bodenschätze wie Manganknollen, Methanhydrat, Erdöl und Gas als fossile Energiequellen oder Seltene Erden für die Produktion von Computern und Solarzellen machen die Tiefsee außerdem attraktiv für den Bergbau. »Die Tiefsee ist aber nicht nur das größte und älteste Ökosystem der Welt, sondern auch das, welches am empfindlichsten auf Störungen reagiert«, weiß die Senckenbergforscherin und berichtet von Studien, die zeigen, dass sich die dortigen Lebensgemeinschaften nach dem Abbau von Rohstoffen nur sehr langsam erholen. »Wir verzeichnen in der Tiefsee aktuell einen großen Biodiversitätsverlust. Vor diesem Hintergrund ist es unsere Aufgabe, die dort vorkommenden Arten zu entdecken, zu beschreiben und auch zu beschützen.«

Forschung als logistische Herausforderung

Allerdings ist Tiefseeforschung logistisch enorm aufwendig und zudem teuer. Denn Proben vom Meeresboden zu holen, funktioniert nur mit hohem apparativem Aufwand. »Ein Tag auf dem Forschungsschiff ›Sonne‹ kostet beispielsweise etwa 50 000 Euro«, verdeutlich Brandt die Dimension. »In 8000 bis 9000 Metern Tiefe kann die Probennahme bis zu zwölf Stunden dauern. Eine einzelne Probe kostet dann 25 000 Euro.«

Je nach wissenschaftlicher Fragestellung setzen die Forscher unterschiedliche Geräte für die Probennahme ein. Der Epibenthosschlitten schleppt beispielsweise zwei Netze über den Boden und sammelt damit kleine wirbellose Tiere wie Asseln und Flohkrebse, die auf dem Meeresboden leben oder direkt darüber schwimmen. Kleine Tiere wie Fadenwürmer, Ruderfußkrebse, Muschelkrebse, Hakenrüssler, Bärtierchen und Bauchhärlinge leben meist im Sediment, das mit dem Multicorer, einem Sedimentgreifer mit vielen Plexiglasrohren, ausgestanzt werden kann. Der Großkastengreifer stanzt größere Sedimentstücke aus und fördert damit ebenfalls unter anderem Krebse, Muscheln und Borstenwürmer zutage. Für größere Tiere – also Schwämme, Seesterne, Seegurken, Schnecken, Seeigel, Schlangensterne und Fische – kommt das Agassiz-Trawl zum Einsatz. Dabei handelt es sich um einen Metallschlitten mit einem Schleppnetz mit zehn Millimeter Maschenweite, das den Meeresboden absammelt.

Da die Organismen an die Bedingungen in der Tiefsee angepasst sind, versuchen die Forscher diese Bedingungen während der Probennahme konstant zu halten. Dazu wird das kalte Tiefenwasser konsequent gekühlt. An Bord befinden sich Gefrierschränke, um wertvolle Proben bei minus 20 Grad Celsius oder – nach vorheriger Fixierung in minus 20 Grad kaltem Ethanol – bei minus 80 Grad einzufrieren. Nach Beendigung der Expedition werden die Proben in Minus-21-Grad-Gefriercontainern in die Heimatlabore verschickt.

Das deutsche Forschungsschiff »Sonne« verfügt unter anderem über starke Kräne, mit denen die tonnenschweren Tiefseeroboter ins Wasser gelassen werden können.

Von der Bestandsaufnahme zur Artbeschreibung

Wenn die kostbare Probe an Bord ist, machen die Forscher erst einmal eine gründliche Bestandsaufnahme. Dazu schauen sie sich jedes einzelne Lebewesen unter einem Vergrößerungsglas (Binokular) oder dem Mikroskop an und fotografieren es, um die natürliche Färbung zu dokumentieren. Durch genetische Analysen können sie Verwandtschaftsverhältnisse und die geographische Verbreitung von Arten bestimmen. »Von den auf so einer Expedition gefundenen Arten sind oft 90 Prozent unbekannt«, ist Brandt begeistert. »Im Jahre 2015 kannte man etwa 52 Arten von Meeresasseln im Ochotskischen Meer. Während unserer Expedition ›Sea of Okhotsk Biodiversity Studies‹ mit dem Forschungsschiff ›Akademik M. A. Lavrentjev‹ haben wir allein beim Sortieren an Bord mehr als 1000 neue Arten entdeckt.« Die gerade abgeschlossene Forschungsfahrt AleutBio (Aleutian Biodiversity Studies) mit dem Forschungsschiff »Sonne« (SO293) brachte interessanterweise ebenfalls bereits knapp 1000 Arten an Deck, davon einige, die auch im Kurilen-Kamtschatka-Graben in 3000 Kilometer Entfernung vorkommen. Die wenige Millimeter großen Krebstiere sind in den Tiefseegräben demnach weitverbreitet. »Unsere Proben zeigen jedes Mal nur einen winzigen Ausschnitt der Tiefseefauna«, so die Tiefseeforscherin. »Da ist es unwahrscheinlich spannend, wenn wir heute Arten finden, die frühere Expeditionen an der gleichen Stelle oder auch sehr weit entfernt gefunden haben.«

Besonders interessante Arten werden im Labor in Frankfurt detailliert beschrieben. Dazu setzen die Forscher moderne bildgebende Verfahren wie die Licht-, Rasterelektronen- und die konfokale Lasermikroskopie ein. Neue Arten werden außerdem mit einem unverwechselbaren genetischen Barcode – einer Art Strichcode, der sich aus der Abfolge der Basenpaare eines Markergens ergibt – versehen oder genomisch untersucht. Das Exemplar der Erstbeschreibung einer neuen Art wird als Typusexemplar in der wissenschaftlichen Sammlung hinterlegt, wo auch zukünftige Generationen darauf Zugriff haben. Denn: Nur das Typusobjekt selbst kann zweifelsfrei Auskunft über die Art geben.

Brandt ist überzeugt, dass wissenschaftlichen Sammlungen zukünftig eine noch größere Bedeutung zukommen wird. Denn internationale Abkommen wie das Nagoya-Protokoll wollen eine gerechte Aufteilung der Vorteile erzielen, die sich aus der Nutzung genetischer Ressourcen ergeben. Dadurch erschweren sie es jedoch zunehmend, Sammlungsgenehmigungen zu erhalten. »Hinzu kommt, dass wir, um die Biodiversität zu schützen, immer nichtinvasiver arbeiten müssen. Daher müssen wir auch verstärkt die Arten beforschen, die bereits in wissenschaftlichen Sammlungen lagern.«

Im Moment wird Brandts Forschung außerdem massiv durch den Ukrainekrieg beeinträchtigt. Denn viele Expeditionen, insbesondere ins Ochotskische Meer im Nordwestpazifik oder in den Kurilen-Kamtschatka-Graben, wurden bislang in Kooperation mit russischen Forscherinnen und Forschern durchgeführt. »Wir hatten eine unglaublich gute Zusammenarbeit mit unseren russischen Kollegen. Seit Kriegsausbruch ist keine Zusammenarbeit mehr möglich, und wir können auch nicht mehr vor Ort arbeiten«, bedauert Brandt. Dabei drängt die Zeit. »Schon jetzt laufen wir Gefahr, dass in der Tiefsee, der großen Unbekannten, Arten aussterben, die noch gar nicht entdeckt wurden.«

Von der Bestandsaufnahme zur Artbeschreibung

Wenn die kostbare Probe an Bord ist, machen die Forscher erst einmal eine gründliche Bestandsaufnahme. Dazu schauen sie sich jedes einzelne Lebewesen unter einem Vergrößerungsglas (Binokular) oder dem Mikroskop an und fotografieren es, um die natürliche Färbung zu dokumentieren. Durch genetische Analysen können sie Verwandtschaftsverhältnisse und die geographische Verbreitung von Arten bestimmen. »Von den auf so einer Expedition gefundenen Arten sind oft 90 Prozent unbekannt«, ist Brandt begeistert. »Im Jahre 2015 kannte man etwa 52 Arten von Meeresasseln im Ochotskischen Meer. Während unserer Expedition ›Sea of Okhotsk Biodiversity Studies‹ mit dem Forschungsschiff ›Akademik M. A. Lavrentjev‹ haben wir allein beim Sortieren an Bord mehr als 1000 neue Arten entdeckt.« Die gerade abgeschlossene Forschungsfahrt AleutBio (Aleutian Biodiversity Studies) mit dem Forschungsschiff »Sonne« (SO293) brachte interessanterweise ebenfalls bereits knapp 1000 Arten an Deck, davon einige, die auch im Kurilen-Kamtschatka-Graben in 3000 Kilometer Entfernung vorkommen. Die wenige Millimeter großen Krebstiere sind in den Tiefseegräben demnach weitverbreitet. »Unsere Proben zeigen jedes Mal nur einen winzigen Ausschnitt der Tiefseefauna«, so die Tiefseeforscherin. »Da ist es unwahrscheinlich spannend, wenn wir heute Arten finden, die frühere Expeditionen an der gleichen Stelle oder auch sehr weit entfernt gefunden haben.«

Besonders interessante Arten werden im Labor in Frankfurt detailliert beschrieben. Dazu setzen die Forscher moderne bildgebende Verfahren wie die Licht-, Rasterelektronen- und die konfokale Lasermikroskopie ein. Neue Arten werden außerdem mit einem unverwechselbaren genetischen Barcode – einer Art Strichcode, der sich aus der Abfolge der Basenpaare eines Markergens ergibt – versehen oder genomisch untersucht. Das Exemplar der Erstbeschreibung einer neuen Art wird als Typusexemplar in der wissenschaftlichen Sammlung hinterlegt, wo auch zukünftige Generationen darauf Zugriff haben. Denn: Nur das Typusobjekt selbst kann zweifelsfrei Auskunft über die Art geben.

Brandt ist überzeugt, dass wissenschaftlichen Sammlungen zukünftig eine noch größere Bedeutung zukommen wird. Denn internationale Abkommen wie das Nagoya-Protokoll wollen eine gerechte Aufteilung der Vorteile erzielen, die sich aus der Nutzung genetischer Ressourcen ergeben. Dadurch erschweren sie es jedoch zunehmend, Sammlungsgenehmigungen zu erhalten. »Hinzu kommt, dass wir, um die Biodiversität zu schützen, immer nichtinvasiver arbeiten müssen. Daher müssen wir auch verstärkt die Arten beforschen, die bereits in wissenschaftlichen Sammlungen lagern.«

Im Moment wird Brandts Forschung außerdem massiv durch den Ukrainekrieg beeinträchtigt. Denn viele Expeditionen, insbesondere ins Ochotskische Meer im Nordwestpazifik oder in den Kurilen-Kamtschatka-Graben, wurden bislang in Kooperation mit russischen Forscherinnen und Forschern durchgeführt. »Wir hatten eine unglaublich gute Zusammenarbeit mit unseren russischen Kollegen. Seit Kriegsausbruch ist keine Zusammenarbeit mehr möglich, und wir können auch nicht mehr vor Ort arbeiten«, bedauert Brandt. Dabei drängt die Zeit. »Schon jetzt laufen wir Gefahr, dass in der Tiefsee, der großen Unbekannten, Arten aussterben, die noch gar nicht entdeckt wurden.«

Zur Person

Angelika Brandt, Jahrgang 1961, ist seit April 2017 am Senckenberg Forschungszentrum Standort Frankfurt Leiterin der Abteilung Marine Zoologie und Direktionsmitglied der Senckenberg Gesellschaft. Gleichzeitig ist sie an der Goethe-Universität Professorin für Spezielle Zoologie. Zuvor war Angelika Brandt 22 Jahre Professorin an der Universität Hamburg und leitete von September 2004 bis Oktober 2009 das Zoologische Museum der Universität. Sie erforscht die Biodiversität der Makrofauna in der Tiefsee und in den Polarregionen. Dabei hat sie sich insbesondere auf die Gruppe der Meeresasseln spezialisiert. Für ihre Forschung hat sie bislang an 30 Schiffsexpeditionen teilgenommen, davon mehrfach in leitender Funktion. angelika.brandt@senckenberg.de

Die Autorin:

Dr. Larissa Tetsch hat Biologie studiert und in Mikrobiologie promoviert. Anschließend war sie in der Grundlagenforschung und später in der Medizinerausbildung tätig. Seit 2015 arbeitet sie als freie Wissenschafts- und Medizinjournalistin und betreut zusätzlich als verantwortliche Redakteurin das Wissenschaftsmagazin »Biologie in unserer Zeit«.