Wurzelbehandlung mit anschließender Wurzelentfernung – weist ein Zahn eine Entzündung auf, gibt es oft keine andere Lösung. Doch in manchen Fällen gibt es Alternativen. Zwei Methoden, wie man trotz Wurzelentfernung den Nerv erhalten kann, nimmt ein neues DFG-Projekt in der Poliklinik für Parodontologie am Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (Carolinum) in den Blick.

„Vitalamputation von Oberkiefermolaren mit Furkationsbeteiligung Grad II und/oder III“ – so lautet der Titel der Studie, die mit Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert wird. Was kompliziert klingt, könnte für viele Patienten durchaus relevant sein: Parodontale Erkrankungen kommen hierzulande häufig vor, und oft geht es darum, dass mehrwurzelige Zähne nicht in Gänze betroffen sind und am Leben erhalten werden könnten.

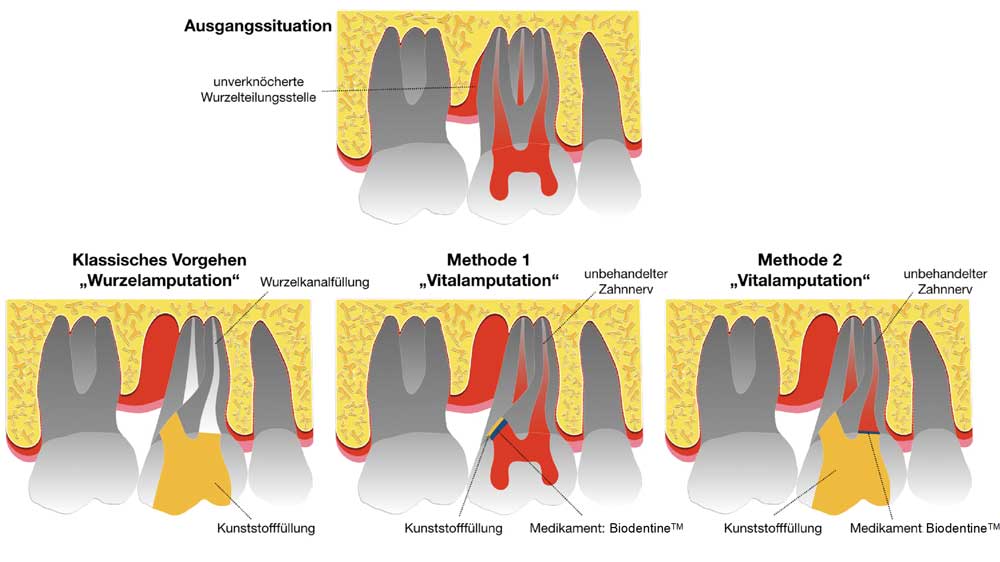

Im Fokus der Studie stehen mehrwurzelige Oberkieferbackenzähne (Molaren), bei denen ein Knochenabbau infolge einer Entzündung bis zu der Stelle vorgedrungen ist, an der sich die Wurzel teilt (Furkation). Je nach Ausprägung des Knochenabbaus wird in einem solchen Fall die betroffene Wurzel entfernt, „amputiert“ heißt es in der Fachsprache. Dieses durchaus gängige und zahnerhaltende Therapieverfahren zielt darauf ab, die durch den Knochenabbau entstandene Nische samt Entzündung zu beseitigen und den ehemals nicht erreichbaren Zahnabschnitt der Mundhygiene über Zahnzwischenraumbürstchen zugänglich zu machen. Die klassische Vorgehensweise sieht vor, den Zahn vor der Entfernung (Amputation) einer seiner Wurzeln endodontisch, also vom Zahninneren her zu behandeln (Wurzelkanalbehandlung).

Die Wurzelamputation werde auch weiterhin das Mittel der Wahl bleiben, wenn eine von mehreren Wurzeln betroffen ist, sagt Studienleiter PD Dr. Hari Petsos. Allerdings sei fraglich, ob vor jeder Wurzelamputation auch zwangsläufig eine Wurzelkanalbehandlung notwendig sei. Denn oft ziehe eine Wurzelkanalbehandlung eine „Behandlungskaskade“ nach sich – und damit einen erheblichen Zeit- und Kostenaufwand für die Patienten. Darüber hinaus, so konstatiert der Zahnmediziner, sei jede Wurzelkanalbehandlung prinzipiell ein zusätzlicher Risikofaktor für Zahnverlust, denn es könne dabei immer zu Komplikationen kommen, auch die Stabilität des Zahnes wird in Mitleidenschaft gezogen. Um derartige Komplikationen von vornherein zu vermeiden, werde der betroffene Zahn häufig überkront – was ebenfalls kostspielig ist. Die beste Lösung wäre also, den betroffenen Zahn lebendig und somit in sich stabil zu erhalten.

Im Rahmen der von der DFG geförderten Studie sollen nun zwei unterschiedliche Therapieverfahren miteinander verglichen werden, die beide vitalerhaltend sind, also ohne eine Wurzelkanalbehandlung auskommen. Daher der Begriff der „Vitalamputation“. Insgesamt 70 Patienten werden innerhalb der zwölf Monate nach ihrer Behandlung daraufhin untersucht, wie sich die parodontale (Zahnhalteapparat) und endodontische (Zahnnerv) Situation am betroffenen Zahn entwickelt. Methode eins sieht vor, dass die Wurzel unterhalb der Zahnkrone abgetrennt wird, die sehr kleine Fläche des dabei angeschnittenen Zahnnervs wird mit einem für solche Zwecke erprobtem Medikament (Biodentin: Trikalziumsilikat) und einem Füllungsmaterial abgedeckt. Bei Methode zwei wird der Zahn durch die Kaufläche eröffnet und der Zahnnerv im oberen Anteil (Kronenpulpa) entfernt. Die freiliegenden, in den Wurzeln verbleibenden Nervanteile werden mit demselben Medikament wie in Methode eins abgedeckt, der Zahn wird mit einem Füllungsmaterial verschlossen. Erst dann wird die entsprechende Wurzel entfernt. Ob der Nerv die Prozedur überstanden hat ohne dabei abzusterben, wird in den Monaten nach der Behandlung immer wieder mittels Kälteempfindung und Stromfluss kontrolliert. „Die Ergebnisse unserer Studie werden unter Umständen zu einer veränderten Vorgehensweise führen“, ist Dr. Petsos überzeugt.

Das Projekt wird von der DFG mit rund 110.000 Euro gefördert und läuft bis Dezember 2023 an der Poliklinik für Parodontologie des Zentrums für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Goethe-Universität.