Ein Haus ohne Türen und Fenster?! Ergibt keinen Sinn. „Genauso verhält es sich mit Membranproteinen“, sagt Ute Hellmich, Carl-Zeiss-Juniorprofessorin am Institut für Biochemie der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Bei ihrer Forschung konzentriert sie sich auf Proteine, die in Biomembranen eingelagert oder dieser aufgelagert sind.

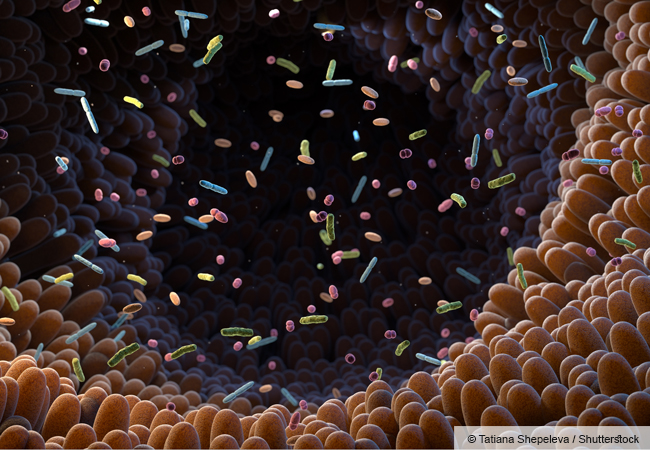

„Sie können sich vorstellen, dass die Membranen, also die Wände einer Zelle, so etwas sind wie die Wände eines Hauses. Dann entsprechen die Membranproteine den Türen und Fenstern. Genauso, wie durch die Türen und Fenster festgelegt ist, wer oder was ein Haus betritt beziehungsweise verlässt, fungieren Membranproteine als Torwächter der Zelle“, erläutert Hellmich, „für das Überleben einer Zelle sind sie unentbehrlich, sowohl wenn sie Nährstoffe und Umweltreize in die Zelle hinein- als auch wenn sie Abfallstoffe heraustransportieren und Schadstoffe abhalten.“

[dt_quote type=“pullquote“ layout=“right“ font_size=“normal“ animation=“none“ size=“2″]Alle Artikel zum Thema „Rhein-Main-Universitäten“ (RMU) lesen.[/dt_quote]

Hört sich an, als habe man es bei den Membranproteinen mit Patentlösungen der Natur für schwierige Aufgaben zu tun. Aber ganz so einfach ist es nicht: Membranproteine fungieren nicht nur als eine Art Sicherheitsdienst für unsere Körperzellen. Auch krankheitserregende Bakterien versuchen mit Hilfe von Membranproteinen, diejenigen Substanzen loszuwerden, die sie schädigen: Antibiotika.

„Membranproteine ermöglichen es Bakterien, gegen Antibiotika resistent zu werden, und wenn eine Chemotherapie gegen Krebszellen nicht anschlägt, sind es ebenfalls häufig Membranproteine, die das Therapeutikum wirkungslos machen, indem sie die Wirkstoffe aus der Zelle heraustransportieren“, erläutert Hellmich.

Damit nicht genug: Membranproteine bewirken auch, dass Öffnungen in Membranen entstehen. Dann können Kalium-, Calcium-, Chlorid- und andere Ionen (elektrisch geladene Teilchen) sein, die zunächst nur auf der einen Seite vorhanden sind, und sich über Zellwände hinweg ausbreiten. Als solche „Ionenkanäle“ sind Membranproteine einerseits an grundlegenden Vorgängen im Körper – etwa Atmung und Herzschlag – beteiligt. Andererseits sind Fehlfunktionen von Ionenkanälen für eine Vielzahl von Krankheiten verantwortlich.

„Für mich stehen aber nicht konkrete medizinische Anwendungen im Zentrum, sondern ich möchte auf molekularer Ebene verstehen, wie Membranproteine funktionieren. Wenn jemand anderes meine Forschung für die Therapie von Krankheiten nutzen kann, freut mich das natürlich“, stellt Hellmich klar.

Sie untersucht allerdings nicht nur die Rolle, die Ionenkanäle im menschlichen Organismus spielen. Wichtige Erkenntnisse erhofft sie sich auch aus der Untersuchung von Ionenkanälen bestimmter einzelliger Parasiten, die beim Menschen eine Reihe von Tropenkrankheiten auslösen, wie etwa Leishmaniose, Afrikanische Schlafkrankheit und Chagas-Fieber: Unterscheiden sich menschliche und parasitäre Ionenkanäle? Selbst wenn sich beide nicht unterscheiden, trägt dieses Ergebnis zu einem umfassenden Bild des Aufbaus und der Funktion von Ionenkanälen bei. Wenn sich menschliche und parasitätre Ionenkanäle hingegen unterscheiden: „Umso besser“, sagt Hellmich. „Dann liefert uns dieses Ergebnis Hinweise darauf, wie sich Proteine im Laufe der Evolution entwickelt haben und wie die Natur unterschiedliche Bausteine benutzt, um das gleiche Ziel zu erreichen, nämlich den Durchtritt von Ionen durch eine Membran.“

Für ihre Untersuchungen an Membranproteinen setzt Hellmich verschiedene spektroskopische und molekularbiologische Verfahren ein. Die meisten davon an der Johannes-Gutenberg-Universität – bis auf eines: kernmagnetische Resonanz (NMR). Ein Hochfeld-NMR-Spektrometer, mit dem die chemische Struktur von Proteinen untersucht werden kann, gibt es in Mainz nämlich nicht – wohl aber am Zentrum für Biomolekulare Magnetische Resonanz (BMRZ) an der Goethe-Universität Frankfurt. Als Hellmich im Januar 2015 ihre Stelle in Mainz antrat, erhielt sie daher zugleich einen Gastwissenschaftler-Vertrag für das BMRZ. Die Mitglieder ihrer Arbeitsgruppe messen an den NMR-Spektrometern des BMRZ, und auch Hellmich verbringt durchschnittlich einen Tag pro Woche auf dem Frankfurter Riedberg.

Sie ist damit in gewisser Weise zu ihren wissenschaftlichen Wurzeln zurückgekehrt: An gleicher Stelle hatte sie zehn Jahre zuvor ihre Diplomarbeit geschrieben und anschließend, wiederum in der Arbeitsgruppe von Clemens Glaubitz am Institut für biophysikalische Chemie, ihre Doktorarbeit angefertigt. Auch nach ihrer Promotion verbrachte sie einige Monate am BMRZ, bevor sie für drei Jahre als Postdoktorandin nach Harvard ging. Dort erfuhr sie vom Erfolg ihrer Bewerbung in Mainz und kehrte postwendend ins Rhein-Main-Gebiet zurück. „Ein bisschen war das, als wenn ich nach Hause gekommen wäre“, lächelt sie. „Diese Konstellation ist einfach perfekt für mich. Der Austausch mit den NMR-Kollegen ist sehr bereichernd für mich und klappt reibungslos, das einzige Problem zwischen Mainz und Frankfurt ist der Stau auf der A66.“

Die Kooperation benachbarter Hochschulen ist ihr dabei von der amerikanischen Ostküste bestens vertraut:

„In den USA ist das viel stärker etabliert. Wer zum Beispiel an der Boston University studiert, für den ist es selbstverständlich, dass er oder sie Veranstaltungen in Harvard, am MIT, an der Brandeis University oder an der Tufts University belegen kann. Ich habe das als äußerst anregend erlebt und fände es wunderbar, wenn sich auch Darmstadt, Frankfurt und Mainz in diese Richtung entwickeln.“

Sie und ihre Frankfurter Kollegen gehen da mit gutem Beispiel voran: Die Frankfurter Juniorprofessoren Eric Geertsma und Robert Ernst hielten im Wintersemester 2015/16 die Vorlesung „Membranbiochemie“. Im Auditorium saßen Studierende aus Frankfurt – sowie die drei Doktorandinnen und der Master-Student aus Hellmichs Mainzer Arbeitsgruppe. „Grundsätzlich möglich war so etwas auch, bevor die Rhein-Main-Universitäten ihren Kooperationsvertrag schlossen“, sagt Hellmich, „aber in Zukunft gehört es hoffentlich immer mehr zum Studienalltag, dass man seine Veranstaltungen nicht aus einem Curriculum wählt, sondern aus dreien.“

Stefanie Hense