Prokrastination, also der freiwillige Handlungsaufschub einer geplanten studienbezogenen Tätigkeit (Steel & Klingsieck, 2016), ist vielen Studierenden bekannt. Die Studierendenbefragung der Goethe-Universität zeigt: 62,5 Prozent geben an, später als geplant mit dem Lernen zu beginnen. Bei 14,9 Prozent der Studierenden tritt dieses Muster sogar in besonders starkem Maße auf.

In der Literatur wird Prokrastination als Risikofaktor für das Studium diskutiert und in Verbindung mit verschiedenen negativen Konsequenzen wie schwächeren Leistungen (Kim & Seo, 2015) oder einer geringeren Studienzufriedenheit gebracht (Grunschel et al., 2013).

Auch in der universitätsweite Studierendenbefragung wurden viele dieser Zusammenhänge bestätigt. Gleichzeitig weisen jedoch vertiefende Analysen darauf hin, dass die mit Prokrastination verbundenen Wirkungsbeziehungen komplex sind.

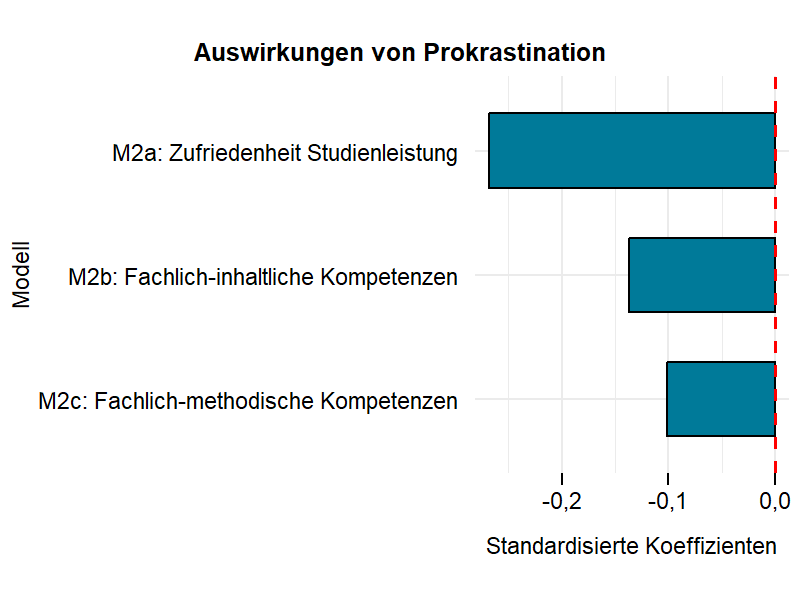

Wie wirkt sich Prokrastination auf das Studium aus?

Dass ein prokrastinierendes Lernverhalten dem Studium nicht zuträglich ist, zeigt sich auch bei den Studierenden der Goethe-Universität: Je häufiger Studierende das Lernen hinauszögern, desto unzufriedener sind sie mit ihren eigenen Ergebnissen (siehe Abbildung 1: M2a). Zudem bewerten sie ihre eigene Lernentwicklung kritischer als jene, die Aufgaben konsequent bearbeiten oder nur selten verschieben (siehe Abbildung 1: M2b und M2c). Außerdem bestätigt sich, dass prokrastinierende Studierende häufiger und intensiver über einen Studienfachwechsel nachdenken. In allen drei Fällen handelt es sich um lineare Effekte, was bedeutet, dass stets die Studierenden, die stark zur Prokrastination neigen, in Bezug auf die Studienerfolgsfaktoren am schlechtesten abschneiden. Im Gegensatz dazu erzielen diejenigen, die angeben, niemals zu prokrastinieren, die besten Ergebnisse und zweifeln am wenigsten an ihrem Studienfach.

Welche Faktoren beeinflussen die Prokrastinationswirkung?

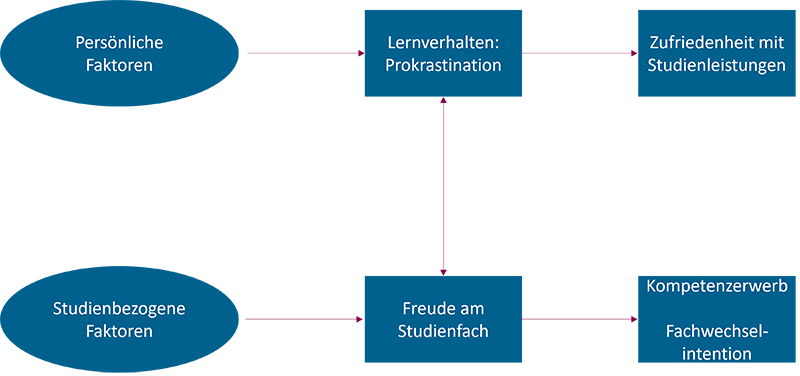

Bei vertiefenden Analysen zeigt sich, dass aufschiebendes Lernverhalten in engem Zusammenhang mit weiteren Faktoren steht, die teilweise die Wirkung von Prokrastination erklären. Dabei spielen einerseits persönliche Faktoren der Studierenden und andererseits situative Faktoren der Lernumwelt eine Rolle.

Insbesondere wenn der Faktor „Freude am Studienfach“ in die Gleichung der oben dargestellten Analyse einbezogen wird, zeigt sich, dass nicht die Prokrastination selbst, sondern vielmehr die fehlende Begeisterung für das Studienfach maßgeblich für den geringen Lernzuwachs und den verstärkten Gedanken an einen Studienfachwechsel verantwortlich ist. Möglich ist, dass die fehlende fachliche Begeisterung das Aufschieben des Lernens begünstigt und dadurch die negativen Auswirkungen des fehlenden Interesses am Fach noch verstärkt. Den negativen Einfluss von Prokrastination auf die Zufriedenheit mit den eigenen Leistungen vermag die Freude am Studienfach hingegen nicht zu entschärfen.

Darüber hinaus heben die Ergebnisse der Studierendenbefragung die Relevanz individueller Merkmale der Studierenden hervor (siehe Abbildung 2), die Prokrastination begünstigen. So zeigt sich, dass der Zweifel an der eigenen Kompetenz die Neigung zum Aufschieben verstärkt. Studierende, die sich als zielstrebig und aktiv einschätzen, prokrastinieren hingegen sehr viel seltener, während jene, die glauben, ihr Studienerfolg sei vom Schicksal bestimmt, häufiger zum Aufschieben neigen. Während in der Literatur auch das Autonomieerleben eine Rolle spielt, zeigt unsere Auswertung, dass die Möglichkeit zu einer selbstbestimmten Arbeitsweise keinen Einfluss auf das Ausmaß von Prokrastination hat.

Im Vergleich zum Einfluss persönlicher Merkmale sind studienbezogene situative sowie soziodemografische Faktoren deutlich weniger bedeutsam für die Erklärung von Prokrastination. Während ein ungestörter Lernort zuhause die Wahrscheinlichkeit von Prokrastinationsverhalten leicht reduziert, wirken sich weder Leistungsanforderungen noch die wahrgenommene Balance zwischen Credit Points und Arbeitsaufwand auf das Aufschiebeverhalten aus. Auch Prüfungsbelastung, Prüfungsdruck, Prüfungsangst sowie allgemeiner Termin- und Zeitdruck spielen in diesem Zusammenhang keine entscheidende Rolle. Allerdings sollten diese Ergebnisse vor dem Hintergrund der zuvor erwähnten hohen Bedeutung der Freude am Studienfach betrachtet werden, denn diese wird durchaus von studienbezogenen Bedingungen beeinflusst. Zudem kann in der Studierendenbefragung der Goethe-Universität kein wesentlicher Einfluss demografischer Merkmale wie Geschlecht, Alter oder Migrationshintergrund nachgewiesen werden, die in anderen Zusammenhängen das Studium und Studierverhalten durchaus beeinflussen.

Fazit und Wege aus der Prokrastination

Die Komplexität des Phänomens Prokrastination zeigt sich besonders in der Vielschichtigkeit der Ursache-Wirkungszusammenhänge, da sowohl individuelle Merkmale als auch situative und strukturelle Faktoren in einem dynamischen Wechselspiel stehen und sich gegenseitig beeinflussen können (siehe Abbildung 3).

Ein zentraler Erkenntnispunkt ist, dass veränderbare Faktoren – wie Zielstrebigkeit, Selbstzweifel oder die persönliche Einstellung zum Studium – eine wichtigere Rolle spielen als unveränderbare demografische Merkmale. Dies bedeutet, dass Studierende aktiv Einfluss auf ihr eigenes Lern- und Arbeitsverhalten nehmen können. Die Forschung betont hierbei die Bedeutung von Motivations- und Handlungsstrategien, um Prokrastination vorzubeugen und ihre negativen Auswirkungen zu begrenzen (Grunschel, 2021, 48). Hilfreich sind unter anderem das Setzen von Teilzielen, Selbstinstruktion zur Bedeutung des Lernens oder eine gezielte Planung, Zielsetzung und Selbstkontrolle (ebd.).

Unterstützungsangebote der Goethe-Universität

Um Studierende dabei zu unterstützen, effektive Strategien zu entwickeln, persönliche Kompetenzen zu stärken und zukunftsrelevante Skills für ein erfolgreiches Studium auszubilden, bietet die Goethe-Universität eine Vielzahl an Programmen und Workshops an:

- Die „Lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten“ (6. März 2025): Eine Gelegenheit, in produktiver Atmosphäre Schreibprojekte voranzutreiben und Schreibblockaden zu überwinden.

- Prokrastinations-Workshop der psychotherapeutischen Beratungsstelle (16. Mai 2025): Unterstützung bei der Reflexion des eigenen Arbeitsverhaltens und der Entwicklung individueller Strategien.

- „Design your Life“-Workshops (28. April – 5. Mai & 3. – 10. September 2025): Ein kreativer Ansatz zur aktiven Gestaltung des eigenen Studiums und der Zukunftsplanung.

- Individuelle Beratungsgespräche: Die psychotherapeutische Beratungsstelle bietet Einzelgespräche an, um gezielt Strategien gegen Prokrastination zu erarbeiten.

- Workshops zur Entwicklung von Schlüsselkompetenzen: Angebote in Bereichen wie Zeitmanagement, Selbstorganisation und Lernstrategien helfen, das Studium effizienter zu gestalten.

- Selbstlernmaterialien für mehr Struktur und Motivation: Verschiedene Materialien unterstützen Studierende dabei, ihr Lernen und Arbeiten besser zu organisieren und motiviert im Workflow zu bleiben. Abrufbar unter: Goethe-Universität — Selbstorganisation & Zeitmanagement

- Newsletter zu Schlüsselkompetenzen: Aktuelle Angebote und thematisch passende Inhalte zur Semesterphase sind im Newsletter verfügbar. Hier abonnieren →

Letztlich zeigt sich: Prokrastination ist kein unabwendbares Schicksal, sondern kann mit gezielten Maßnahmen aktiv angegangen und überwunden werden. Wer Strategien zur Selbstregulation entwickelt und die vorhandenen Unterstützungsangebote nutzt, kann langfristig nicht nur produktiver, sondern auch zufriedener studieren.

Antonia Winkler und Dr. Philipp Nolden, Studium Lehre Internationales (SLI)

Weitere Ergebnisse und Informationen finden Sie auf den Webseiten der Studierendenbefragung: Goethe-Universität — Universitätsweite Studierendenbefragung

Literatur:

Grunschel, Carola et al. (2021): Prokrastination als Risikofaktor für den Abbruch des Studiums: Eine motivations- und handlungsregulatorische Perspektive. In: Neugebauer, Martin et al. (Hrsg.), Studienerfolg und Studienabbruch. Wiesbaden: Springer Verlag.

Grunschel, Carola et al. (2013): Exploring different types of academic delayers: A latent profile analysis. Learning and Individual Differences, 23, 225–233.

Steel, Piers; Klingsieck, Katrin B. (2016): Academic procrastination: Psychological antecedents revisited. Australian Psychologist, 51, 36–46.

Kim, K.R.; Seo, E.H. (2015): The relationship between procrastination and academic performance: A meta-analysis. Personality and Individual Differences, 82, 26–33.