Der Mikrobiologe Volkhard Kempf hat mit einem Team Peru bereist, um mit einem kürzlich entwickelten Test die Bekämpfung des tödlichen Oroya-Fiebers voranzutreiben.

Eine gewisse Anspannung blieb bestehen – auch wenn sich die vierköpfige Gruppe um Volkhard Kempf, Professor für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene an der Goethe-Universität, sorgfältig auf ihre Reise nach Peru vorbereitet hatte. Das Quartett brach im November 2022 auf und sollte es in den darauffolgenden drei Wochen insbesondere vermeiden, von Sandmücken der Gattung Lutzomyia gestochen zu werden, weder in der Hauptstadt Lima noch in den Anden und auch nicht im Dschungel von Nordamazonien: Diese Insekten können nämlich das Bakterium Bartonella bacilliformis übertragen, den Erreger der hochgefährlichen, dennoch lange vernachlässigten Tropenkrankheit „Oroya-Fieber“: „Wenn die Erkrankung nicht schnell genug diagnostiziert und angemessen mit Antibiotika behandelt wird, geht das Oroya-Fieber mit einer Todesrate von bis zu 90 Prozent einher“, sagt Kempf. „Nur zum Vergleich: Am Beginn der „Corona“-Pandemie hatten SARS-CoV-2-Infektionen gerade einmal eine Letalität von ungefähr 2 Prozent.“

Das Oroya-Fieber ist hochgradig tödlich. Jeder kann dran erkranken, und auch eine überstandene Infektion führt nicht zu Immunität. Sein Erreger Bartonella bacilliformis befällt die roten Blutkörperchen des Menschen (die Erythrozyten) – ein anderes Erreger-Reservoir ist derzeit nicht bekannt – und zerstört die Erythrozyten, indem er sie zum Platzen bringt; Erkrankte leiden zunächst an hohem Fieber und sind von allgemeinem Verfall gezeichnet, als weitere Symptome kommen Nierenversagen und Delirium dazu, bis schließlich der Tod eintritt. Und die wenigen, die diese Akut-Phase der sogenannten Carrión-Krankheit überleben, leiden zumeist für Monate oder sogar Jahre unter der chronischen Ausprägung, der schmerzhaften Hautkrankheit Verruga peruana („Peru-Warze“). Sehr viel mehr ist über die Carrión-Krankheit beziehungsweise das Oroya-Fieber allerdings nicht bekannt: Weder ob die Überlebenden gegen eine neuerliche Infektion durch Bartonella bacilliformis immun sind, noch woran es liegt, dass die akute Form der Carrión-Krankheit manchmal in die chronische Form der Peru-Warze übergeht.

Ungelöste Rätsel

„Wir wissen einfach extrem wenig über den Erreger, auch wenn die Krankheit seit Menschengedenken existiert“, betont Kempf, „vieles an ihr ist nach wie vor absolut mysteriös.“ Die wenigen gesicherten Erkenntnisse über die Epidemiologie, also über die Häufigkeit und die Verbreitung, würfen weitere Fragen auf. „Zum Beispiel ist es kaum vorstellbar, dass es außer dem Menschen kein anderes Erreger-Reservoir gibt – aber wir kennen leider einfach keines“, so Kempf. Und diese Wissenslücke stelle nicht nur ein prinzipielles Rätsel, sondern auch ein praktisches Problem dar: Wenn der einzige bekannte Wirtsorganismus für Bartonella bacilliformis der Mensch sei, dann existiere schließlich auch kein Tiermodell, anhand dessen sich die Infektionsbiologie des Erregers erforschen lasse.

Folglich habe die Medizin kaum eine Idee über die zugrunde liegende Infektionsbiologie, also über die krankmachenden Eigenschaften des Erregers, fährt er fort, und diese Unwissenheit könne sich einmal rächen. Zwar sei der Krankheitsüberträger, die Lutzomyia-Sandmücke, bislang überwiegend in Peru, Ecuador und Kolumbien heimisch, sodass die Carrión-Krankheit mit ihren beiden Ausprägungen Oroya-Fieber und Peru-Warze auf den südamerikanischen Halbkontinent beschränkt sei. „Aber sowohl der Klimawandel als auch die weltweite Reiseaktivität können dazu beitragen, dass das nicht so bleibt“, gibt Kempf zu bedenken.

Dazu kommt, dass Ergebnisse der medizinischen Forschung nicht allein deswegen ausbleiben, weil sich bisher nur sehr wenige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für Bartonella bacilliformis und für die Carrión-Krankheit interessiert haben: Das Bakterium stellt die Forscherinnen und Forscher dadurch vor große experimentelle Herausforderungen, dass es nur äußerst langsam in Spezialnährmedien wächst und die Anwendung besonderer molekulargenetischer Verfahren erfordert, die Kempfs Arbeitsgruppe eigens dafür adaptiert hat.

Ein Test macht Hoffnung

Angesichts der vielen ungelösten Rätsel stellte es vor etwas mehr als einem Jahr geradezu einen Durchbruch dar, dass Kempfs Arbeitsgruppe an der Goethe-Universität in Kollaboration mit einem Diagnostik-Unternehmen aus Dietzenbach sowie mit der Universidad Peruana Cayetano Heredia (Lima) einen Test entwickelt hatte, mit dem im Blutserum eines Menschen Antikörper gegen Bartonella bacilliformis nachgewiesen werden können – anders ausgedrückt: Mit dem sich nachweisen lässt, ob dieser Mensch am Oroya-Fieber erkrankt war beziehungsweise ob sein Immunsystem in der Vergangenheit Kontakt zu Bartonella bacilliformis hatte.

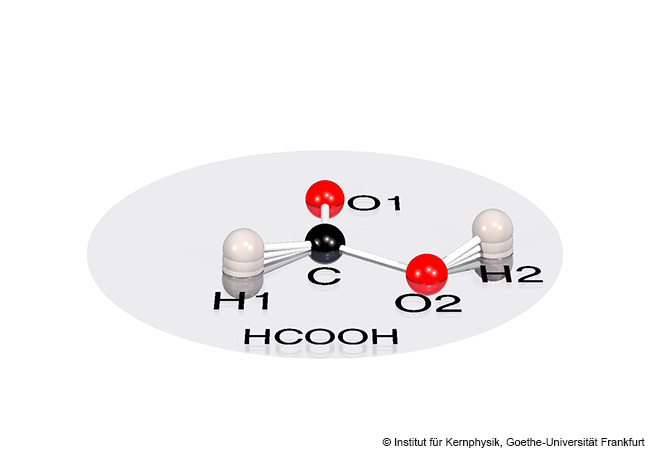

Dieser Test – bei Weitem nicht so simpel wie zum Beispiel ein „Corona“-Antigen-Schnelltest – besteht aus einer ganzen Reihe von Chemikalien und Laborgeräten, alle zusammen fast 500 Gramm schwer. Und auch wenn jedem Test eine schriftliche Anleitung beiliegt, müssen die Beschäftigten des – insbesondere peruanischen – Gesundheitswesens, welche die Labordiagnostik der Carrión-Krankheit sicherstellen, auf diese Tätigkeit gründlich vorbereitet werden. Da traf es sich gut, dass die „ICBEP10“, die zehnte „Konferenz zu neuen, durch Bartonella verursachten Krankheiten“ im November 2022 in Lima stattfand.

Sowohl Kempf als auch sein Doktorand Alexander Dichter, der an der Entwicklung des Tests entscheidend mitgewirkt hat, und die ebenfalls daran beteiligte „medizinische Technologin für Laboranalytik“ (früher: MLTA) Wibke Ballhorn konnten dank der finanziellen Förderung des Robert-Koch-Instituts die Konferenz besuchen und sich mit den Kooperationspartnern von der Universidad Peruana Cayetano Heredia austauschen. Nachdem sie einige der Test-Kits (jedes einzelne ermöglicht es, Blutproben von 90 Personen zu testen) in Lima deponiert und diejenigen instruiert hatten, die die Tests anwenden sollten, brach die peruanisch-deutsche Gruppe zu einer Feldstudie auf: auch weiterhin so gut wie möglich geschützt durch lange Kleidung und aufgesprühte Insekten-Repellents – im Bewusstsein, dass die mitgeführten Antibiotika im Verdachtsfall des Oroya-Fiebers therapeutisch wirken würden.

Riskante Dschungel-Expedition

Trotzdem: Angesichts des Risikos der Infektion mit einer überaus tödlichen Krankheit blieb eine gewisse Anspannung. Die hatten Kempf und seine Mitreisenden sogar in Lima gespürt, in den Konferenzräumen genauso wie in den Büros, Labors und Seminarräumen der Kooperationspartner – und so wie in der ganzen Stadt. Und umso mehr sollten sie die Unsicherheit jetzt wahrnehmen, da sie zusammen mit den peruanischen Kooperationspartnern in den Norden des Landes reisten: zunächst in die Provinzhauptstadt der Region Amazonien, Chachapoyas, zum nationalen Referenzlabor des öffentlichen Gesundheitswesens. Ebenso wie zuvor in Lima nutzte die Gruppe hier die Gelegenheit, Beschäftigte des Gesundheitswesens mit dem neu entwickelten Test auf das Oroya-Fieber/ die Carrión-Krankheit vertraut zu machen.

Von Chachapoyas weiter in kleine Andendörfchen, über nicht asphaltierte Straßen, tags oder auch mal in der Nacht, zu örtlichen Gesundheitszentren mitten im Dschungel – der Test sollte unter alltäglichen Bedingungen tatsächlich zum Einsatz kommen; „Wir hoffen, dass wir daraus erste Rückschlüsse auf die Epidemiologie des Oroya-Fiebers beziehungsweise der Carrión-Krankheit ziehen können“, sagt Kempf. Seine Kooperationspartner in Lima analysieren derzeit mithilfe der Test-Kits die Blutproben, die während der Feldstudie genommen wurden: „Blutproben zu bekommen, das ist nicht so leicht, wie man es sich vielleicht vorstellt“, schränkt Kempf ein. „Sie sind da in einem kleinen peruanischen Dörfchen mit 80 oder 90 Einwohnern unterwegs, gehen von Haus zu Haus. Dann klingeln Sie, hoffen, dass der Herr, die Dame des Hauses da ist und sich überzeugen lässt, dass Sie ihm oder ihr Blut abnehmen dürfen.“ Zusammen mit Mitarbeitenden der Gesundheitsbehörde der Region Amazonas hätten sie dazu weitere Daten der Getesteten erhoben: Ob und wie diese potentiell infizierten Sandmücken ausgesetzt waren, ob sie von anderen Insekten gestochen worden seien, ob vielleicht weitere Familienangehörige am Oroya-Fieber erkrankt (gewesen) seien. „Die Proben, bei denen unser Test anschlägt und bei denen die Anamnese einen hinreichenden Verdacht auf die Carrión-Krankheit ergibt, könnten uns möglicherweise dann in einem nächsten Schritt als Ausgangspunkt für die Entwicklung eines Impfstoffs dienen“, steckt Kempf einen Teil seines zukünftigen Arbeitsprogramms für das hessische LOEWE-Zentrum DRUID ab, in dem vernachlässigte und armutsassoziierte Tropenkrankheiten erforscht werden.

Mit den Kits, die Kempf und seine Mitreisenden nach Peru mitgebracht haben, können noch weitere Tests vorgenommen werden – das wird jetzt Sache des peruanischen Gesundheitspersonals sein und in Kollaboration mit den peruanischen Forschungspartnern erfolgen. „Mit unseren Test-Kits können wir zwar nur einen winzigen Teil von Peru auf die Verbreitung des Oroya-Fiebers hin untersuchen“, stellt Kempf klar, „aber das wäre zumindest mal ein erster Schritt für eine größere seroepidemiologische Surveillance“. Um für ganz Peru flächendeckend Zahlen zur Verbreitung des Oroya-Fiebers beziehungsweise der Carrión-Krankheit zu erhalten, wären rund 100-mal so viele Tests nötig. Vorerst müssen sich die Forschenden allerdings auf Erkenntnisse aus der Feldstudie in Amazonien beschränken. Die wichtigste Erkenntnis ist ohnehin: Kein Mitglied ihrer Gruppe wurde auf der Reise durch Bartonella bacilliformis infiziert.

Stefanie Hense