Prof. Stephan Lessenich, Direktor des Instituts für Sozialforschung, über das hundertjährige Jubiläum und das Selbstverständnis des IfS.

UniReport: Herr Prof. Lessenich, es ist einerseits ein stolzes Jubiläum, wenn man im IfS nun auf 100 Jahre zurückschauen kann. Andererseits gibt es ja heute einen zunehmenden Verzicht auf staatstragende Feierlichkeiten im universitären Kontext, im Sinne einer Entritualisierung des Gedenkens. Wie haben Sie das Jubiläum konzipiert?

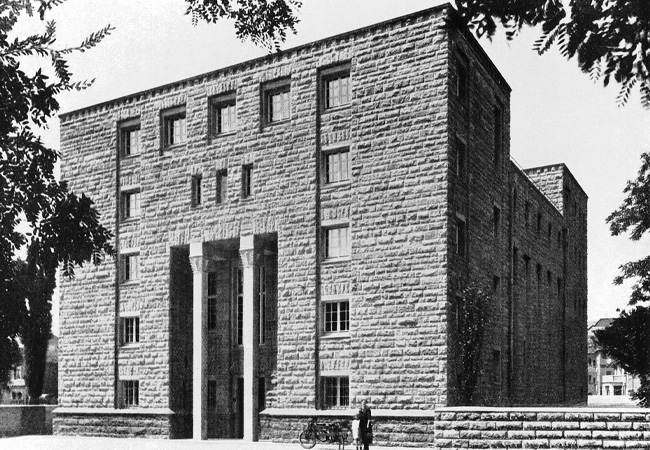

Stephan Lessenich: Wir feiern eindreiviertel Jahre lang, es wird somit ein langes Jubiläumsjahr. Es sind von August 2022 bis Juni 2024 diverse Anlässe, auf die wir zurückschauen, also von der ersten Nennung des Instituts für Sozialforschung in einem Memorandum zur Gründung einer entsprechenden Einrichtung, das aus dem August 1922 datiert, bis zur Eröffnung des Hauses in der damaligen Viktoriaallee im Juni 1924. Und wir haben durchaus etwas Hochoffizielles im Programm, eine richtige Festveranstaltung, die am 23. Januar stattfinden wird. Da werden die hessische Wissenschaftsministerin, die Kulturdezernentin der Stadt Frankfurt und der Universitätspräsident zugegen sein. Aber wir versuchen, mit den verschiedenen Hauptveranstaltungen, die wir jetzt anbieten, unterschiedliche Publika anzusprechen. Mit dem Tag der Offenen Tür haben wir bereits die Stadtgesellschaft in unsere Räumlichkeiten eingeladen. An Pfingsten nächsten Jahres begehen wir die zweite Marxistische Arbeitswoche, die erste fand zu Pfingsten 1923 statt. Es war eigentlich das erste Theorieseminar des damals schon gegründeten Instituts für Sozialforschung, das sich in der Abgeschiedenheit des Thüringer Walds, in Geraberg bei Ilmenau, traf. Im Studierendenhaus auf dem Campus Bockenheim wird nun hundert Jahre später ein mehrtägiger Kongress ausgerichtet werden, der sich niedrigschwellig an ein akademisches Publikum, Studierende, aber auch nichtakademische Milieus richten wird. Und der noch mal fragt: Was bedeutet eigentlich diese marxistische Tradition des Hauses und der Kritischen Theorie heute noch? Wir leben ja durchaus ganz offensichtlich in einem postmarxistischen Zeitalter. Welche Rolle spielen mithin heute noch Begriffe, Ideen und die programmatischen Setzungen des Marxismus, wie übersetzt man das in völlig veränderte gesellschaftliche Zeiten? Dann haben wir im September kommenden Jahres eine große internationale wissenschaftliche Tagung, auf der wir das neue Forschungsprogramm des Hauses präsentieren werden. Abschließen wollen wir das Ganze im Juni 2024 mit einem Straßenfest. Unsere Vision ist, dass wir dann die Senckenberganlage vor unserem Haus sperren können und damit ein großer Platz zwischen unserem Haus und dem Campus Bockenheim zum Austausch und zum Feiern offensteht – gleichsam in Vorwegnahme des geplanten Kulturcampus.

Sie sind noch relativ neu in Ihrem Amt. Wenn Sie mit Ihrem frischen Blick auf die Geschichte Ihres Hauses schauen, was sind für Sie wichtige Markierungspunkte oder Einschnitte?

Foto: IFS, M. Lipus

The founding of the institute was of course an important date. The memorandum written for this purpose is interesting: in retrospect, it can be said that it was somewhat obscured that it was supposed to be the founding of a Marxist research institute. It was actually supposed to be an institution with strong intellectual and political ties to the labor movement. There was money for the foundation from private sources. But the foundation as a public institute was not without preconditions. A second important date was undoubtedly the closure of the house, which was carried out by the SA, followed by the confiscation of the library, the expulsion of the staff and the subsequent emigration of central figures, first to Switzerland and soon afterwards to the USA. And then the reopening of the house and the return of the protagonists, which was anything but a matter of course. After all, it would have been easy to imagine that the central figures, Adorno and Horkheimer, would not return to Germany. The institute was then explicitly re-established in Frankfurt in order to pursue democratization studies and to have an impact on the public in order to strengthen the democratic foundations of the early Federal Republic. In my opinion, this still characterizes the institute today. And we want to take up this impulse again in the new phase. Hence the strong focus on different audiences during the centenary celebrations. The House should continue to stand for critical social research in the future, which is not only carried out in an academic context, but should also have a social impact and have something to say to all interested parties.

Can it sometimes also be a problem that certain figureheads have shaped a house so strongly that you have to keep coming back to them?

Ja, es gibt natürlich diese Verknüpfung des Instituts mit großen Namen, vor allem mit Theodor W. Adorno und Max Horkheimer. Dies ist Kapital und Hypothek zugleich. Das Renommee des Hauses, seine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit hängt natürlich ganz stark vor allem an der Person Adornos. Selbst in außerakademischen Milieus kennt man seinen Namen. Es ist aber auch eine Hypothek, weil die Arbeit des Hauses damit auf ein bzw. zwei Personen reduziert wird. Es gibt natürlich noch viele andere historische, intellektuelle Größen, die oft hinten runterfallen. Und die Fixierung auf die großen Namen verstärkt immer auch ein wenig die Schwerkraft der Geschichte. Das führt dann auch zu solchen Fragen, ob der der neue Direktor, egal, ob der nun Axel Honneth oder Stephan Lessenich heißt, in die Fußstapfen seiner Vorgänger tritt. Ich denke, dass eine solche Sichtweise nicht sehr produktiv ist.

The Institute for Social Research was and is always referred to as the cradle of the Frankfurt School. Would you say it still makes sense to use this term? Was it ever appropriate?

Da wäre ich geteilter Meinung. Es macht einerseits Sinn, weil ich glaube, die Prägung des Instituts ist doch ganz stark der Örtlichkeit geschuldet. Die Gründung fand nicht zufällig in Frankfurt statt. Da waren eine liberale Stadtgesellschaft, das bürgerlich-jüdische Milieu, intellektuell, aber auch das aufgeklärte, ökonomische Milieu jüdischen Glaubens ein zentraler Faktor für die Entstehung, für die Akzeptanz und auch für die Wiedergründung dieses Instituts in der Stadt nach dem Krieg. Von Frankfurter Schule zu sprechen, ist so gesehen schon angemessen. Anderswo wäre eben – wenn überhaupt – eine andere Form der kritischen Sozialforschung entstanden. Der Begriff Schule ist hier allerdings schwierig. Das war auch keine Selbstbeschreibung der Akteure, sondern eine Zuschreibung von außen. Schulbildung klingt ja immer nach einer eher starken Formatierung, mit klaren Orientierungspunkten und auch Grenzziehungen. Die Schüler und Schülerinnen ordnen sich dem zu oder grenzen sich ab. Das ist aber ist mit Blick auf die Kritische Theorie nicht der Fall. Es gibt keine klaren Abgrenzungen, wer dazu gehört und wer nicht, wer drinnen und wer draußen ist.

Ihr Vorgänger Axel Honneth hat mal gesagt, dass er das IfS der Erforschung der »Paradoxien des gegenwärtigen Kapitalismus« verpflichtet sieht. Würden Sie daran anknüpfen oder hätten Sie eine eigene, davon abweichende Schwerpunktsetzung?

Wir sind gerade dabei, dieses Programm aus der, wenn man jetzt so möchte, Honneth-Ära, noch mal zu prüfen und für das nächste Jahrzehnt ein neu ansetzendes Forschungsprogramm zu entwickeln. Die Katze einer neuen programmatischen Formel, so etwas wie eben „Paradoxien der kapitalistischen Modernisierung“, wird erst im kommenden Sommer aus dem Sack gelassen werden, zur internationalen wissenschaftlichen Tagung. Ein paar Eckpunkte der Neuorientierung kann man aber jetzt schon benennen, und das hängt auch mit der genannten Formel zusammen. Denn die „Paradoxien kapitalistischer Modernisierung“ waren noch stark im Kontext der westlichen Industriegesellschaft und ihrer Entwicklungsdynamik gedacht. Diesen engeren Fokus wollen wir in Zukunft überschreiten. Der Kapitalismus ist globaler Natur, und das gilt auch für seine Krisen. Wir haben es in letzter Zeit erlebt: Finanzkrise, Migrationskrise, Klimakrise, Coronakrise, jetzt Ukrainekrise, das sind Krisen im Weltmaßstab. Das bedeutet, dass die kritische Theoriebildung solche globalen ökonomischen und sozialen Verhältnisse in den Blick nehmen muss. Die eine Achse der Erneuerung wäre also in gewisser Weise die Entwestlichung der Forschungsprogrammatik. Eine zweite Achse wäre die Orientierung auf die Stofflichkeit von Gesellschaft. Ich meine, wir reden heute – notgedrungen – von ökologischen Krisen, von sozialökologischer Transformation. Und in Frankfurt ist die Problematik gesellschaftlicher Naturverhältnisse schon früh systematisch diskutiert worden; das war aber in den letzten zwei Jahrzehnten kein zentrales Thema mehr des Instituts. Vor diesem Hintergrund würde ich sagen, heute von Paradoxien zu sprechen, ist einerseits eine westliche Perspektive, trifft andererseits aber auch nicht mehr den Punkt. Das bisherige Forschungsprogramm ging ausdrücklich davon aus, dass man die gesellschaftliche Entwicklung heute nicht mehr in Widerspruchskategorien fassen könne, sondern der Begriff der Paradoxie geeigneter sei. Ich würde sagen, das, was wir jetzt gerade im 21. Jahrhundert, in den letzten anderthalb Jahrzehnten gesehen und erfahren haben, spricht für mich dafür, doch die Widerspruchskategorie neu zu beleben. Diese Gesellschaft ist voll von Widersprüchen, sie wird von Widersprüchen angetrieben. Wir sind sehenden Auges in eine Energiekrise geraten, was jetzt nicht nur eine Paradoxie darstellt, sondern eine extrem widersprüchliche politisch-ökonomische Konstellation benennt. Wir sind in ganz vielen Feldern in fundamentale Widersprüche geraten, und ich meine, dass deswegen auch analytisch und diagnostisch gegenüber der Paradoxienkategorie die Widerspruchskategorie wieder gestärkt werden muss. Aber natürlich auf eine andere Weise, als das bei Marx der Fall gewesen ist oder in den 1920er/1930er Jahren.

»Soziologie tut gut daran, nicht nur am

Schreibtisch ihre Problemdeutung zu entwickeln«

2019, im Rahmen der Feierlichkeiten zum hundertjährigen Jubiläum der Soziologie an der Goethe-Universität, wurde ein neues disziplinäres Selbstverständnis der Soziologie eingefordert: Sie müsse ihre Anliegen nicht nur viel stärker als bisher auch in nichtakademische Öffentlichkeit kommunizieren, sondern diese Öffentlichkeiten auch bei der Produktion von Wissen stärker berücksichtigen. Würden Sie das auch so sehen?

In der Disziplin wird das häufig unter dem Label Public Sociology oder Öffentliche Soziologie gefasst. Das ist eine Diskussion, die in den 2000er Jahren zunächst in den Vereinigten Staaten eingesetzt hat. Und dann vor allem im letzten Jahrzehnt, in den 2010er Jahren, nach Deutschland herübergeschwappt ist. Ich selbst habe mich schon früh für ein Verständnis von Soziologie als öffentlicher Wissenschaft ausgesprochen, was aber nicht bedeutet, die Differenz zwischen Wissenschaft und Gesellschaft oder zwischen wissenschaftlicher Praxis und sozialer Alltagspraxis aufzulösen. Aber ich glaube schon, dass zwischenzeitlich etwas in Vergessenheit geraten ist, dass Wissenschaft einen öffentlichen Auftrag hat, dass sie der Gesellschaft auch etwas zu sagen haben muss. Und zwar nicht nur in dem Sinne, dass Politik Politikberatung verlangt. In allen öffentlichen Debatten ist ja auch immer gesellschaftsanalytische, soziologische Expertise gefragt, und dies gilt zumal für alle genannten Krisen, aber selbst auch im vielleicht krisenfernen Alltag. Da hat die Soziologie vielfältigen sozialen Akteuren und eben nicht nur der Politik, sondern gesellschaftlichen Organisationen, aber auch den Leuten selbst wirklich viel zu sagen. Gleichzeitig sollte man öffentliche Soziologie nicht als Einbahnstraße verstehen. Es gälte vielmehr, stärker dialogische Formen der Wissenspräsentation, aber auch der Wissensproduktion zu entwickeln. Soziologie tut gut daran, nicht nur am Schreibtisch ihre Problemdeutung zu entwickeln, sondern sich auch die Problemdeutungen gesellschaftlicher Akteure präsentieren zu lassen. Dies sollte wiederum eingespeist werden in die eigene wissenschaftliche Arbeit, in die eigenen Problematisierungen.

Man hat das Gefühl, dass die Öffentlichkeit sich in letzter Zeit durch bestimmte Debatten, wie bei der zur kulturellen Aneignung, etwas entzweit. Sehen Sie da auch durchaus eine Aufgabe der Soziologie, sich stärker in solche Debatten einzubringen?

Grundsätzlich würde ich sagen, dass Fragen, die eine Gesellschaft so stark bewegen, wie: darf man jetzt so reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist, darf man sich zu Fasching als Indianer verkleiden, immer auch Themen der Soziologie bzw. der Sozialwissenschaft sind und sein müssen. Eine wissenschaftliche Herangehensweise, zumal der kritischen Sozialforschung, wäre aber meines Erachtens, sozusagen von den Oberflächenphänomen wegzukommen und darunter liegende Strukturentwicklungen zu beleuchten. Ich finde, dass die Irritation und auch die Affekte, die mobilisiert werden, beispielsweise durch das Gendersternchen, ja nur zu verstehen sind, wenn man sich vergegenwärtigt, wie massiv sich die Geschlechterverhältnisse der Gesellschaft verändert haben. Die Art und Weise, wie sich Geschlechter in dieser Gesellschaft begegnen, und dass auch dritte Geschlechter sich äußern und sagen, wir lassen uns nicht einzwängen in eine binäre Logik von Mann und Frau, hat natürlich ein riesiges Irritationspotenzial. Da ist eine geschlechterpolitische Normalität grundlegend verändert worden in den letzten Jahrzehnten. Und die Soziologie ist in diesen Prozessen gefragt, und zwar nicht irgendwie für oder gegen das Gendern zu argumentieren, sondern zu sagen: Warum gibt es denn solch massive Konflikte, was wird hier eigentlich verhandelt? Gegenwärtig hat sich in so vielen verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen so viel verschoben, dass wir gehalten sind, tiefer zu schauen und zumindest die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, worum hier eigentlich gestritten wird. Und das ist in der Regel nicht das, was behauptet wird.

How would you like the IfS and Goethe University to work together in the future?

Die Konstruktion meiner Professur als Kooperationsprofessur ist ja quasi die institutionalisierte Hoffnung darauf, das IfS und in diesem Fall der Fachbereich 03, aber auch die Goethe-Universität insgesamt, enger zusammenrücken, und zwar im operativen Geschäft, aber auch in der Art und Weise, Wissenschaft nach außen zu präsentieren. Für mich persönlich war das auch der zentrale Anreiz, nach Frankfurt zu kommen. Ich hätte mich nämlich nicht so sehr nur als Wissenschaftsmanager gesehen, der ein Forschungsinstitut leitet und dieses bestmöglich zu positionieren sucht. Ich glaube vielmehr, dass für das IfS der Kontakt zur Universität, auch der Kontakt mit Studierenden, die Integration in die Lehre und in die alltäglichen universitären Prozesse ganz zentral ist. Denn eine wissenschaftliche Forschung, die sich zu entkoppeln sucht von den sonstigen Dynamiken des Wissenschaftssystems, ist meist nicht gut beraten. Wir haben ab Dezember ein Promotionskolleg am Institut, gefördert durch die Hans-Böckler-Stiftung, zur „Dialektik der Teilhabe“. Das setzt ganz klar nicht nur auf eine analytische Begrifflichkeit der Dialektik, sondern auch auf die forschungspraktische Verkopplung von Theorie und Empirie und auf die Frage nach einer kritischen Gesellschaftsanalyse in gesellschaftsgestaltender Absicht. Das Institut wird sich wieder stärker in die Lehre integrieren – nicht nur über meine Person. Es werden gemeinsame Forschungsvorhaben entwickelt werden mit Kolleg*innen vom Fachbereich 03, aber auch von anderen Fachbereichen. Ich glaube, beide Seiten können da massiv von profitieren. Nach meinem Eindruck ist den Studierenden nicht nur Coronabedingt ein wenig der Blick für das IfS verloren gegangen. Das hat etwas mit der räumlichen Distanz zum Campus Westend, aber auch damit zu tun, dass das IfS eben in der Lehre und Forschung am Fachbereich nicht mehr so präsent war. Die Kooperationsprofessur gibt jetzt wirklich die Möglichkeit, das zu ändern. Und ich meine, wir haben da schon erste Schritte getan. Ich bin jetzt auch verantwortlich dafür, einen neuen Masterstudiengang „Critical Social Theory“ zu entwickeln, der die kritische Sozialforschung sichtbar in der grundständigen akademischen Lehre am Fachbereich 03 und darüber hinaus verankern soll. Also all das wird, denke ich, dazu beitragen, die Klammer zwischen den beiden Institutionen wirklich zu festigen. Und das ist auch gut so.

Questions: Dirk Frank