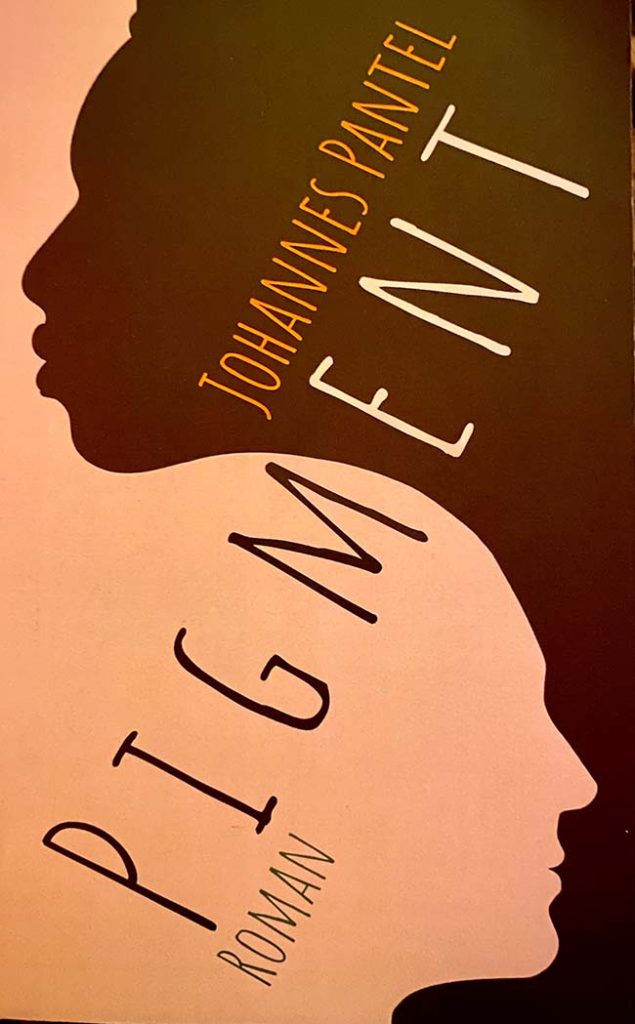

Johannes Pantel, Altersmediziner an der Goethe-Universität, über seinen ersten Roman »Pigment« und über Einflüsse und Vorbilder beim Schreiben

UniReport: Herr Professor Pantel, wie sind Sie dazu gekommen, einen recht voluminösen Roman zu verfassen? Schlummert in Ihnen (auch) ein Literat, handelt es sich um Ihr Debüt?

Johannes Pantel: Tatsächlich habe ich seit meiner Kindheit gerne geschrieben, auch für Publikum z. B. als Redakteur einer Schülerzeitung, meistens aber nur zum Vergnügen. Mit 16 Jahren hatte ich meine erste literarische Veröffentlichung, eine Rotkäppchen-Persiflage, die zu meiner großen Überraschung in einer Anthologie des renommierten Beltz-Gelberg Verlages angenommen wurde. Es folgten Jahrzehnte, in denen ich ausschließlich als Fachexperte und Forscher für meine Kollegen schrieb, spröde und trockene Wissenschaftsprosa, von ein paar populären Sachbüchern einmal abgesehen. Vor etwa fünf Jahren entdeckte ich dann das kreative Schreiben wieder und machte erneut die Erfahrung, wie bereichernd diese Tätigkeit ist. Ausgehend von einer vagen Idee für „Pigment“ begann dann für mich ein sehr intensiver Prozess der Recherche, des Schreibens und des Überarbeitens, an dessen Ende mein erster Roman stand.

Sind in die Konzeption des Romans auch Erfahrungen aus Ihrer Arbeit als Mediziner eingeflossen? Immerhin spielt der Roman gewissermaßen am Universitätsklinikum Frankfurt.

Einer der beiden Protagonisten des Romans arbeitet als Oberarzt an der Psychiatrischen Universitätsklinik einer namentlich nicht genannten Großstadt, die jedoch unschwer als Frankfurt zu erkennen ist. Da konnte ich als Psychiater natürlich aus dem Vollen schöpfen, obwohl die Handlung und die Figuren vollkommen fiktiv sind. Auch bei der Entlarvung der pseudowissenschaftlichen Konstruktion der immer noch in vielen Köpfen herumschwirrenden Rassentheorien kam mir mein medizinischer Hintergrund sehr zu Hilfe.

Es handelt sich um einen Doppelroman mit mehreren Handlungsebenen, eine recht komplexe Konstruktion. Wurden Sie beim Schreiben von anderen Autoren oder Werken beeinflusst, haben Sie vielleicht eine/n Lieblingsautor/in?

Gerontologie am Institut für Allgemeinmedizin der Goethe-Universität.

Foto: Joachim Pantel

Ein literarisches Vorbild im engeren Sinne habe ich nicht. Allerdings bewundere ich Autoren wie Günter Grass, Wilhelm Genazino oder, ganz aktuell, Andreas Maier für ihre subtile Ironie und ihre sprachliche Souveränität. Ich liebe aber auch komplexe, gut recherchierte Romane mit überraschenden Wendungen, die gleichwohl einem linearen Erzählstil folgen. Von Juli Zeh, John Irving, T.C. Boyle, Daniel Kehlmann und Martin Suter habe ich einiges im Regal stehen.

Eine der Handlungsstränge behandelt eine historische Figur – den haitianischen Freiheitshelden Toussaint Louverture. Wie sind Sie auf dessen Leben gestoßen?

Unser Sohn Alexander wurde in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince geboren, bevor wir ihn vor über elf Jahren adoptiert haben. Seitdem beschäftige ich mich mit der Geschichte dieses faszinierenden Landes, das in unseren Medien bedauerlicherweise immer nur als „failed state“ behandelt wird, der außer Armut und Naturkatastrophen nichts zu bieten habe. Dabei haben die Haitianer mit der ersten und einzigen erfolgreichen Sklavenrevolution der Weltgeschichte eine historische Großtat vollbracht, die der zeitgleich stattfindenden Französischen Revolution mindestens ebenbürtig ist und paradigmatisch für viele der nachfolgenden antikolonialen Befreiungsbewegungen steht. Die 1801 von Toussaint erlassene Verfassung geht sogar deutlich über die angeblich so aufgeklärten amerikanischen oder französischen Verfassungen hinaus, insofern sie eine Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe ausdrücklich ausschließt. Nicht ohne Zufall kommt dieses Wissen so gut wie gar nicht in den europäischen Geschichtsbüchern vor. Dem wollte ich mit der literarischen Bearbeitung der Ereignisse etwas abhelfen.

Der Roman greift ein schwieriges und vielleicht sogar besonders aktuelles Thema auf: Rassismus, der sich auch und vor allem an der Hautfarbe festmacht. Hat man als Mediziner eine besondere Sicht darauf?

Die weiße Medizin hat lange daran mitgewirkt, pseudowissenschaftliche Belege für die vermeintliche Überlegenheit hellhäutiger Menschen zu konstruieren und damit über Jahrhunderte die Ermordung und brutale Ausbeutung derjenigen Menschen befördert, die etwas mehr Pigment in ihrer Haut haben, als der durchschnittliche Mitteleuropäer. Diese Rassifizierung unseres Denkens stellt auch heute noch die erste Stufe rassistischer Diskriminierung dar und ist tief in unserer sozialen Wahrnehmung und unserer Kultur verwurzelt. Ein weiteres Beispiel dafür, wie die medizinische Wissenschaft Rassismus beförderte, ist die sogenannte Rassenhygiene der Nazis, die bereits sehr lange vor der Machtergreifung Hitlers von führenden medizinischen Fachvertretern entwickelt wurde. Da hat man als Mediziner durchaus eine besondere Verantwortung, etwas zur Aufklärung beizutragen.

Der Romanheld Gregor Assmann – der Name erinnert ja deutlich an Kafkas Gregor Samsa – durchlebt eine bizarre »Verwandlung«, seine weiße Haut färbt sich allmählich schwarz. Wäre eine solche Veränderung aus medizinischer Sicht »realistisch«?

Medizinisch betrachtet ist Gregor Assmanns Verwandlung gar nicht so bizarr. In der Menschheitsgeschichte ist genau dies vor etwa 30 000 Jahren geschehen, allerdings in die andere Richtung. Ursprünglich hatten auch alle Europäer eine dunkle Haut, bis sich eine winzige Mutation, womöglich in einem einzigen Individuum, als evolutionärer Vorteil erwies, da eine pigmentarme Haut im vergleichsweise dunklen Europa den Körper besser mit dem wichtigen Vitamin D versorgen konnte. Also warum sollte sich das nicht irgendwann mal wieder umkehren, da der evolutionäre Druck durch bessere Ernährung, Vitamintabletten, künstliche Beleuchtung etc. abgenommen hat? In der Genetik spricht man von einem mutativen Atavismus. Wenn man etwas tiefer in die genetischen Grundlagen der menschlichen Hautpigmentierung einsteigt, wird man aber vermutlich zu dem Schluss kommen, dass das nicht funktionieren kann. Gleichwohl werden diese medizinischen Erklärungsversuche von Gregor anfänglich verfolgt, die Frage ist ja sehr nahe liegend. Der eigentlich interessante Punkt an der Geschichte ist allerdings gar nicht Gregors Veränderung an sich, sondern die Frage, welche sozialen Folgen sich aus dieser rein optischen Veränderung für ihn ergeben und warum das in einer modernen, aufgeklärten Gesellschaft immer noch passieren kann.

Dürfen sich die Leser*innen auf weitere Werke aus Ihrer Feder freuen?

Ich habe sehr viele Ideen, die ich gerne literarisch umsetzen würde und falls es mir vergönnt ist, werde ich dies auch tun. Das braucht jedoch Zeit und Muße, die ich neben meinem Hauptberuf und meiner zwar kleinen, aber quirligen Familie nicht immer habe. Ein Roman ist ein derartiger Luxus, hat Bodo Kirchhoff kürzlich einmal gesagt, und er meinte das Schreiben. Dem kann ich nur zustimmen und hoffe, dass ich mir diesen Luxus bald mal wieder leisten kann.

Questions: Dirk Frank

ZUM INHALT VON »PIGMENT«

Das Leben des Psychiaters Gregor Assmann droht aus den Fugen zu geraten, als sich seine Haut auf mysteriöse Weise zu verdunkeln beginnt. Schmerzlich erfährt er, was es bedeuten kann, als „Schwarzer“ in einer „weißen“ Gesellschaft zu leben. Derweil rekonstruiert eine geheimnisvolle Unbekannte die Geschichte des haitianischen Freiheitshelden Toussaint Louverture, der über 200 Jahre zuvor gegen Sklaverei und koloniale Rassendiktatur kämpft. Was sie alle verbindet, ist die unerfüllte Sehnsucht nach einer Welt, in der die Farbe der Haut keine Rolle mehr spielt. Als Vergangenheit und Gegenwart aufeinandertreffen, geschieht etwas völlig Unerwartetes. Pigment ist ein spannender, vielschichtiger Roman über die gesellschaftlichen und historischen Wurzeln des Rassismus.

Johannes Pantel: Pigment

Norderstedt: TWENTYSIX/Books on demand 2021

Dieser Beitrag ist in der Ausgabe 5/2021 (PDF) des UniReport erschienen.