Von den Aufgaben der Übersetzerin

Niemand kennt die Schönheiten, Schrecken und Chancen des poetischen Übersetzens besser als Buster Keaton: Von dieser überraschenden These geht die Lyrikerin und Übersetzerin Uljana Wolf in ihrem Vortrag aus, mit dem sie im Wintersemester 2024/25 die neue Monika-Schoeller-Dozentur für literarisches Übersetzen an der Goethe-Universität eröffnet hat.

Der Titel meiner Vorlesung ist ein indirektes Echo eines Prosagedichts aus Ilse Aichingers Band »Schlechte Wörter« von 1976. Wegen der benachbarten, teils mehrsprachigen Prosagedichte bin ich lange davon ausgegangen, dass es ein englischer Titel ist: »Surrender«. Bis mir auffiel – und dies vielleicht auch wegen des ersten Satzes, der da lautet »Ich höre, dass mit Tricks und Kniffen gearbeitet wird, Membranen, durchlässiges Zeug, hell, hell.« –, dass es eigentlich auch ein anderssprachiger Titel sein könnte. Also ein deutscher, der sich selbst ins Andere übersetzt. Dann könnte es »(ein) Surrender« heißen. Der Anderssprachigkeit Aichingers, aber auch zukünftigen Anderssprachigkeiten widme ich diese Vorlesung.

Als ich mir zum wiederholten Male den Kopf darüber zerbrach, wie ich meine eigene Sprache als Übersetzerin für diesen Vortrag aus der Bredouille retten und etwas Handfestes sagen könnte, kam ich – ich saß in einem Zug der Deutschen Bahn – auf die Idee, mich mit einem Stummfilm abzulenken. Dafür stand keine ausgeklügelte Übersetzung Pate – der assoziative Move von ›Schweigen‹ zu ›Stummfilm‹ ergibt sich hier eher zufällig –, sondern meine Vorliebe für Umwege und die katastrophisierten Handreichungen des Slapsticks.

Fotos: Szenen aus The Balloonatic (1923), Regie: Buster Keaton und Edward F. Cline. Verwendung im Rahmen des Zitatrechts (§ 51 UrhG) zur Erläuterung der filmischen Metaphorik im Beitrag von Uljana Wolf. Quelle: https://archive.org/details/the-balloonatic-1923

Und so kommt es, dass ich Ihnen heute von einem bisher unbekannten Übersetzer erzählen will: Buster Keaton. Ich würde nämlich behaupten, dass niemand die Schönheiten, Schrecken und Chancen jenes poetischen Übersetzens, welches wir brauchen, besser gefasst hat als Keaton in seinem Stummfilm The Balloonatic (1923). Schon der Titel – ein Kofferwort aus Balloon (Ballon) und lunatic, dem oder der Verrückten – hat hohen Wiedererkennungswert für Übersetzer:innen, erinnert er doch an ihre närrische, oft kaum durch angemessene Kompensation gedeckte Verkralltheit in die Sprache, ihr stundenlanges Hecheln über einen Ausdruck, wo andere denken: heiße Luft.

Der Film beginnt, und wir finden einen Mann in einem Raum, einer Art Gruselkabinett mit mehreren Türen. Hinter jeder Tür lauert eine neue Tücke, Skelette, Kreaturen, wabernde Nebel. Ratlos steht der Mann und starrt die rasch wieder verschlossenen Türen an, sucht einen Ausweg. Da öffnet sich jäh eine Falltür, mittels einer Rutsche wird der Ahnungslose auf die Straße befördert. Und nun sehen wir, er befindet sich auf einem Rummel, und das Türenkabinett heißt »House of Trouble«. Der dunkle Eingangsschlund ist so groß, als könnte er mühelos die ganze Welt verschlucken, oder er hat sie schon verschluckt, nur wir wissen es noch nicht (Buster, vermute ich, weiß es!).

Auf der Suche nach anderen Attraktionen klettert der Flaneur schließlich auf einen Heißluftballon, der ohne sein Wissen in die Luft steigt – mit bodenloser Gondel, aber mit allerlei nützlichem Gerät in angehängten Taschen ausgestattet, darunter ein Kanu. Nach einer Bruchlandung am Ufer eines Flusses wird dem Keaton’schen Narren auch die Wildnis ein »House of Trouble« – das Kanu wird falsch zusammengesetzt und geht unter, die Angel verhakt sich an ihm selbst und lässt ihn in der Luft baumeln, die Fische wollen nicht so als er wohl will, die Bären – naja, lassen wir die Bären –, und die Begegnung mit einer starken, wildniserfahrenen Camperin (Phyllis Haver) führt erst zu mehr Desaster und schließlich zu einem – für Keaton seltenen – Happy End.

Buster Keaton – der unbekannte Übersetzer

Im Happy End erweist sich, dass der Balloonatic die ganze Zeit ein Übersetzer war. Dass er nämlich, während er mit den Dingen kämpfte, an einer Methode arbeitete, sie anders zu verstehen und zusammenzusetzen. Denn das Kanu schwimmt am Ende doch, es ist zudem mit einem Baldachin versehen, so dass es gleichzeitig als romantische Laube für die endlich verliebten Camper dient. Und als es mit den beiden auf einen steil hinabschießenden Wasserfall zusteuert, indes an der Klippe nicht hinunterfällt, sondern einfach weiterschwebt, stellt sich heraus: Auch der Ballon vom Anfang des Films ist wieder da, an das Kanu geknotet, das nun durch die Wolken gondelt. Voilà, ein Kofferboot. Im Kanu sitzen die Verliebten und tun das einzig Richtige, das man in einem canoo, welches von Schnüren in der Luft gehalten wird, tun kann: sie canoodlen. Das steht freilich nicht da, aber etwas in mir hat begonnen, den Faden des Keaton-Übersetzers aufzunehmen. Das Verb to canoodle – knutschen, schmusen – hat eine ungeklärte Wortherkunft. Verschiedene Volksetymologien haben fantasievolle Ansätze, eine davon, offensichtlich für den Übersetzer Keaton ausschlaggebend, vermutet einen Ursprung im viktorianischen Zeitalter, als ein Zweierkanu der einzige Weg war, den Blicken der Anstandsdamen zu entrudern. In der letzten Einstellung des Films brechen die zwei äußeren Teile des Kanus weg, es hat sich nun ganz verwandelt und erfüllt seinen neuen Zweck, Loveseat zu sein, in der Luft. Ich denke: Als wären ›can‹ und ›dle‹ am Wort abgefallen und nur noch die beiden ›O‹s stehen geblieben wie verliebte Köpfe.

Nichtverstehen als kreatives, halluzinierendes Nachdichten

»Das erste Prinzip aller komischen Figuren Keatons«, schrieb der Lyriker Charles Simic in einem Essay über den Stummfilmkünstler, »ist unendliche Neugier. Die Wirklichkeit ist eine komplizierte Maschine, die auf geheimnisvolle Weise läuft und deren Funktionieren er zu verstehen sucht.« In meiner Lesart geht die Neugier darüber hinaus, scheinen mir die komischen Versuche, mit denen Buster Keatons Figuren die Maschine Welt verstehen wollen, auch als Versuche, eigentlich eine andere Maschine bauen zu wollen. In Wirklichkeit ist er damit beschäftigt, das, was Novalis »das seltsame Verhältnisspiel der Dinge« nannte, zu übersetzen, sein Nichtverstehen ist ein kreatives, halluzinierendes, wörtlich-nehmendes, kindisches Nachdichten. Es zeigt, wie man an der Eingerichtetheit der Welt scheitern und ihr entgegenhandeln oder dagegenfallen kann, indem man ihre Bestandteile anders zusammensetzt – mit entlegeneren Regeln, mit Sinn für Unsinn, mit Körperpoesie, akrobatischer Melancholie, surrendem Wortwitz – im Stummfilm! – und perfekt sitzendem Timing für jede Pointe, die Keaton nie versenkt. Nicht anders, meine ich, geht das Übersetzen eines Gedichts.

Mit dem melancholischen Akrobatiker im Hinterkopf möchte ich heute darüber sprechen, dass eine der wichtigsten Fähigkeiten bei einer poetischen Übersetzung nicht ist, alles richtig zu machen, sondern alles richtig falsch zu machen. Dass es darauf ankommt, mit dem exakten Timing und einer der Verzweiflung abgerungenen Spielwut, mit Slapstick und Wortwitz, die Übersetzung aus dem zweiten Körper des Gedichts zu speisen. Mit dem »zweiten Körper« meine ich nicht die Version in der Zielsprache, sondern den Körper, der gewissermaßen über dem Text, zwischen Ausgangs- und Zielsprache hin- und herschwebt, ein Gebilde aus Klang, Rhythmus, Ähnlichkeiten, Buchstabenfiguren, Zufall und latenter Mehrsprachigkeit. Ein Gebilde, das sich permanent verändert, das sich geplant oder ungeplant mit allen Dingen und Körpern um sich herum vernetzt. Ich will also darüber sprechen, dass es weniger auf jenes Gedicht ankommt, welches nach allen Regeln der sprachlichen Vernunft wortgetreu aufgeschlüsselt, nach Bedeutungsvielfalt vermessen und in der Zielsprache wieder zusammengesetzt werden kann. Sondern auf das Gedicht, das mit einem albernen Baldachin und einem drangebastelten Ballon in der Luft surrt und »OO« ruft.

Der »zweite Körper« des Gedichts

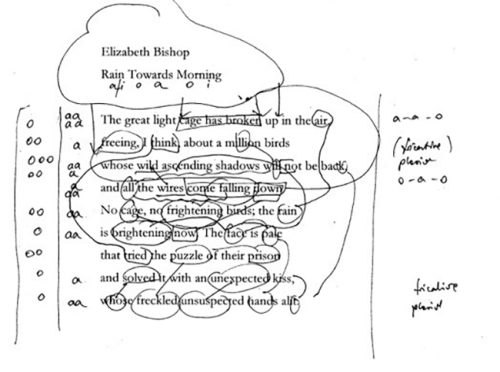

Lassen Sie mich das erklären, und zwar zunächst anhand eines Gedichts von Elizabeth Bishop. Es ist eines ihrer kürzeren und stammt aus dem Band A Cold Spring (1955). Das Gedicht evoziert einen Regenschauer am Morgen, in der Dämmerung, und zugleich ist es ein Gedicht darüber, wie alles miteinander in Beziehung steht – Himmel, Regen, Vogelschwärme, die Beobachtende, Körper, Liebe, Begehren, Verlust.

Monika-Schoeller-Dozentur für literarisches Übersetzen

Am Ende ist alle Poesie Übersetzung« – unter diesem Novalis-Motto startete die neue Monika-Schoeller-Dozentur im Wintersemester 2024/25 an der Goethe-Universität. In Gedenken an die Verlegerin Monika Schoeller soll diese Dozentur nun einmal im Jahr in Vortrag, Werkstatt und Lesung Theorie und Praxis des literarischen Übersetzens reflektieren und fördern, besonders auch vor dem Hintergrund zunehmend maschinengenerierter Übersetzungen. Gestiftet wurde die Dozentur von der S. Fischer Stiftung und dem Freien Deutschen Hochstift in Zusammenarbeit mit dem Institut für Deutsche Literatur und ihre Didaktik und dem Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft der Goethe-Universität. Kuratiert wurde die erste Auflage der Dozentur von Frederike Middelhoff und Caroline Sauter, die Veranstaltung mit Eva Schestag im Wintersemester betreuen Frederike Middelhoff und Judith Kasper. Alle drei sind Professorinnen für Literaturwissenschaft an der Goethe-Universität.

Mit Uljana Wolf konnte als erste Dozentin eine der erfolgreichsten und gleichzeitig experimentellsten Lyrikerinnen und Übersetzerinnen der Gegenwart gewonnen werden. Zuletzt erschienen von ihr die Bände »muttertask« (2023) und »Etymologischer Gossip« (2021) mit eigenen Texten.

Außerdem übertrug Uljana Wolf, geboren 1978 in Berlin, Gedichtbände aus osteuropäischen Sprachen und aus dem Englischen, unter anderem von Christian Hawkey, Eugene Ostashevsky, Valzhyna Mort sowie den Roman »DMZ Kolonie« von Don Mee Choi aus dem Koreanischen.

Uljana Wolf erhielt zahlreiche Stipendien und Auszeichnungen, unter anderem den Peter-Huchel-Preis (2006), den Adelbert-von-Chamisso-Preis (2016), den Kunstpreis Berlin (2019), den Preis der Stadt Münster für Internationale Poesie (2019 und 2021), den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch/Essayistik (2022) und den Ernst Meister-Preis der Stadt Hagen.

Rain Towards Morning

The great light cage has broken up in the air, freeing, I think, about a million birds whose wild ascending shadows will not be back, and all the wires come falling down. No cage, no frightening birds; the rain is brightening now. The face is pale that tried the puzzle of their prison and solved it with an unexpected kiss, whose freckled unsuspected hands alit.

Was geschieht in dem Gedicht? Der große Lichtkäfig, oder der große lichte Käfig, oder der große leichte Käfig ist aufgebrochen in der Luft – wir sehen, denken wir, vorbereitet durch den Titel, einen Wolkenbruch, einen Regenguss. Doch schon in der zweiten Zeile werden wir unsicher. Sind a million birds, eingeleitet durch das zögernde I think, sind die Millionen Vögel eine Metapher für Regentropfen? Aber wie können dann in der nächsten Strophe ihre »wild ascending shadows« sich entfernen, ihre Schatten aufsteigen und verschwinden? Vielleicht sind also Regentropfen, andersherum, eine Metapher für Vögel? Ein Schwarm, von einem Wolkenbruch aufgeschreckt; die Schatten der Vögel, selbst ephemer wie Wolkenstrukturen, im heller werdenden Dämmern, die sich fortbewegen? Und was fällt dann in der vierten Zeile, die mit präzisem Timing einen Bruch herbeiführt: »and all the wires come falling down«? Hier wechselt das Subjekt im Satz, es ist nicht mehr der Käfig, der die ersten drei Zeilen bestimmte, sondern »all the wires« – die Drähte, die Drahtstäbe des imaginierten Käfigs, wie Regenschnüre, vielleicht. Wie etwas Großes, das zerbrach, und von dem man nicht genau sagen kann, auch beim Lesen des zweiten Teils nicht, ob sich darüber Trauer beimischt oder Erleichterung oder beides. Es wäre aber dieser Schwebezustand allein kaum der Rede wert, die hier skizzierte Lesart würde keine Ekstase auslösen, wenn nicht die sprachliche Struktur des Gedichts selbst wie ein Käfig wäre, der zugleich da ist und aufbricht, zugleich Vogel und Gitter, Schauer aus herabrinnenden Vokalen und Konsonantendraht.

Beschäftigt mit der Einrichtung der Welt

Engmaschig, fast wie Raster sind die klanglichen Entsprechungen und Buchstabenmuster im Gedicht verteilt. Da ist die Viererkette der changierenden Gerundien: »freeing-falling-frightening-rightening«. Da ist eine zweite Viererkette aus Doppel-Ls: »million-will not-all-falling«. Da sind die variierenden a-und-o-Ketten von »cage has broken« und »come falling down«, eingeleitet jeweils durch das nach einer Seite offene ›c‹ wie eine hohle Hand (ich denke: cupped hand). Da sind überhaupt die Vokale ›a‹ und ›o‹, die, wenn man sie auf eine Kette fädelte, nach unten, zum nachlassenden Regen, dünner werden. Wo auch immer ich hinschaue, hinhöre, hintaste, entrollt sich eine neue Klangschnur und verbindet sich mit einer anderen Spur; nach und nach wird aus dem Schnuren ein Surren, das Gedicht hebt ab und ich klettere, wie ein Balloonatic, in seinen Seilen herum.

Das auf Klang und Texturen versessene Lesen kann Richtung Nonsens gondeln und zugleich Wege in die Übersetzung aufzeigen. Denn wir sind ja die ganze Zeit beschäftigt mit der Einrichtung der Welt. Aber es ist nicht das Sinnhafte, nach dem wir trachten. Wir schweben über (»sur«) der Wiedergabe der Bedeutung (»rendering«), wir haben uns aufgegeben in unser »surrendering« und hingegeben dem surrenden So-Sein des Textes. Und über dieses scheinbare Sinn-Äußere kann man die sinnlich-innere Bewandtnis der Sprachmaschine besser erfassen, kann wahrnehmen, wie ein Wort im Gedicht motiviert wird nicht durch seinen Inhalt, sondern aufgrund eines Echos, einer Nachbarschaft, Ähnlichkeit, einer Variation. Das genaue, surrende, bald halluzinierende Lesen versetzt uns in die Lage, den Käfig der eigenen Sprache aufzubrechen und – »I think« – eine Million Klangmöglichkeiten in ihrer inhärenten Vielsprachigkeit freizusetzen, ins Spielen zu kommen, um aus dem zweiten Körper, aus der kindlichen mimetischen Lautlaune des poetischen Sprechens heraus die Übersetzung – eine neue Sprache – entstehen zu lassen.

Der Text ist eine gekürzte Version der Vorlesung, die die Autorin im Rahmen der neu geschaffenen Monika-Schoeller-Dozentur für literarisches Übersetzen an der Goethe-Universität gehalten hat. Der vollständige Text wird bei den S. Fischer Verlagen erscheinen.

Zur gesamten Ausgabe von Forschung Frankfurt 1/2025: Sprache, wir verstehen uns!