200 Jahre Physikalischer Verein: Keimzelle der Naturwissenschaften in Frankfurt

Auf seiner Reise in die Frankfurter Heimat beklagte Goethe 1815/16 das Fehlen einer naturwissenschaftlichen Bildungseinrichtung. Ein Jahrzehnt später, am 24. Oktober 1824, sollte der Physikalische Verein gegründet werden. Treibende Kraft war Christian Ernst Neef, Arzt am Bürgerhospital, der allerdings nicht, wie der Dichterfürst, den edlen Zeitvertreib im Sinn hatte. Vielmehr wies er darauf hin, dass Naturwissenschaft und Technik Ländern wie England und Frankreich zu Reichtum und Macht verholfen hatten. Dies konnte das Handelszentrum Frankfurt nicht ignorieren.

Zur ersten Sitzung im Hinterhaus des Hotels Reichskrone in der Schäfergasse erschienen zehn Herren. Unter ihnen Ärzte, Lehrer, ein Apotheker, ein Notar sowie der „Bürger und Handelsmann“ Johann Valentin Albert. Letzterer stellte dem Verein seine Sammlung physikalischer und technischer Apparate zur Verfügung. Zum Zweck des Vereins hieß es in der Satzung: „[…] sich gegenseitig zu belehren, um Kenntnisse in der Physik und Chemie allgemeiner zu verbreiten, und diese Wissenschaften selbst so viel als möglich zu fördern und zu bereichern […]“.

Gutachter für die Stadt: Brandursachen und gepanschtes Bier

Die Gründung fiel in eine Zeit wachsender Begeisterung für populärwissenschaftliche Vorträge und Zeitschriften sowie private Sammlungen (Naturkabinetts). Alberts Sammlung enthielt Rechenscheiben, hydraulische Maschinen, eine Coulomb’sche Drehwaage, Photometer, Polarisations-Apparate, Elektrisiermaschinen, Quadranten, ein Spiegelteleskop nach dem Astronomen Wilhelm Herschel, ein Planetenmodell, aber auch Kuriositäten wir ein chinesisches Schattenspiel. Mitglieder des Physikalisches Vereins durften die Instrumente gegen einen Jahresbeitrag von sechs Gulden nutzen. Für chemische Arbeiten standen ein Herd, ein Ofen sowie chemische Gerätschaften zur Verfügung. Reagenzien mussten die Nutzer selbst bezahlen. Zu den Vorträgen durften die Mitglieder ihre Ehefrauen und Kinder ab 15 Jahren mitbringen.

Über die naturwissenschaftliche Forschung und Bildung hinaus übernahm der Physikalische Verein technische Gutachten für die Stadt. Die Jahresberichte dokumentieren zahlreiche, teils abstruse Anfragen, etwa zur Selbstentzündlichkeit von Hammelfüßen, die als Brandursache verdächtigt wurden. Auch zu Streitigkeiten in der Nachbarschaft wegen Belästigung durch einen Seifensieder oder eine Malzschrotmaschine sollten die Herren sich äußern. Sie prüften die Feuergefährlichkeit von Fabriken, die Funktion von Dampfmaschinen sowie ein neues Verfahren zur Abtrittreinigung.

Zu den angenehmen Aufgaben dürfte gehört haben, die Reinheit des Biers zu prüfen. Der Verein setzte dafür eine fünfköpfige Kommission ein.

Ordnung im Wirrwarr der Turmuhren

1837 boten die Mitglieder des Physikalischen Vereins der Stadt an, die Synchronisation der Frankfurter Turmuhren zu übernehmen. 1838 wurde auf dem Turm der Paulskirche eine Messstation eingerichtet. Sie verfügte über ein Chronometer (eine besonders präzise Uhr), ein Winkelmessgerät (Theodolit) und eine Signalglocke. Das Uhrenkomitee des Physikalischen Vereins bestimmte hier den höchsten Stand der Sonne zur Mittagszeit. Genau 22 Sekunden vor 12 begann die Signalglocke zu schlagen. Alle zwei Sekunden einen Schlag, sodass ihr letzter Schlag um 12 Uhr ertönte. Dies war das Zeichen für die Glocken von Dom und Katharinenkirche den Mittag zu läuten. Und für die wohlhabenden Frankfurter Bürger, ihre Uhren zu synchronisieren.

Von Anfang an veröffentlichte die Meteorologische Abteilung des Vereins Wetterdaten in der „Oberpostamtszeitung“ und der „Zeitung der Freien Stadt Frankfurt“. Bald wurden die Messungen auch von Laien unterstützt. Der Landgraf zu Hessen-Homburg erlaubte dem Verein, auf dem Großen Feldberg im Taunus eine Hütte zu errichten. Diese sollte anlässlich eines europäischen Aktionstags für die 24-stündige Erfassung von Wetterdaten am 15. Januar 1827 in Betrieb genommen werden. Die Forscher brachen zu einer heroischen Expedition im Schneesturm auf und gaben erst auf, als ein furchtbarer Windstoß einen Teil des Daches abriss.

Publikumsmagnete: Technik-Ausstellungen und Flugschauen

Ab 1869 stellte der Physikalische Verein in der Stadt Wetterhäuschen auf, sodass interessierte Bürgerinnen und Bürger dort Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit selbst ablesen konnten. 1907 schaffte er sogar einen Ballon für Wetterbeobachtungen an. Als 1909 mit Unterstützung des Physikalischen Vereins die Internationale Luftschiffahrt-Ausstellung ILA in Frankfurt stattfand, richtete der Verein erstmals einen Flugwetterdienst ein. Die Flugschau auf dem neuen Messegelände war ein großer Erfolg und zog mehr Besucher an als in späteren Jahren die Internationale Automobilausstellung. Graf Zeppelin kam mit seinem Luftschiff nach Frankfurt und die tollkühnen Pioniere der europäischen Luftfahrt flogen mit ihren Kisten um die Wette.

Der Erfolg der ILA basierte nicht zuletzt auf der 1891 vorangegangenen Internationalen Elektrotechnischen Ausstellung in Frankfurt. Im Organisationsausschuss waren zahlreiche Mitglieder des Physikalischen Vereins, die meist auch der Elektrotechnischen Gesellschaft angehörten. Einer von ihnen war Leopold Sonnemann, der Gründer der Frankfurter Zeitung. Angeregt durch die Weltausstellung 1889 in Paris (für die der Eiffelturm gebaut wurde), schlug der Verleger die Frankfurter Technikschau aus einem praktischen Grund vor: Der Magistrat der Stadt befasste sich seit drei Jahren erfolglos mit der Frage, ob für die beginnende Elektrifizierung der Stadt, vor allem der Straßenbeleuchtung und Straßenbahnen, Wechsel- oder Gleichstrom eingesetzt werden solle.

Schießbaumwolle, Zündhölzer und ein missglücktes Telefon

1835 stellte der Physikalische Verein den Chemiker Rudolf Christian Böttger ein. Dieser betrieb eigene Forschung und bot Vorlesungen an. Während seiner 50-jährigen Dienstzeit machte er mehrere Erfindungen, darunter die Schießbaumwolle, Zündhölzer und ein metallurgisches Verfahren. Ebenfalls in diese Zeit fiel die Vorstellung des Telephons von Johann Philipp Reis, das die Vereinsmitglieder jedoch nicht überzeugte.

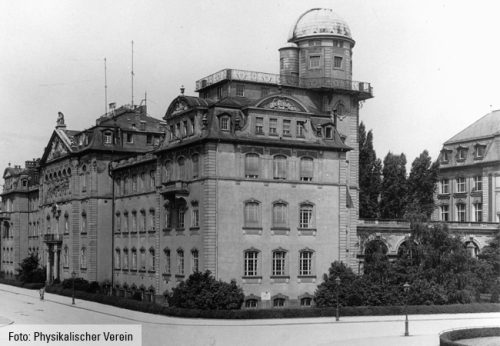

Ein weiterer Meilenstein war 1887 die Errichtung eines größeren, modernen Gebäudes in der Stiftstraße 32, das aus Spenden Frankfurter Bürger finanziert wurde. Der Hörsaal fasste 200 Zuhörer und das Gebäude beherbergte in den nächsten Jahren immer mehr Fachabteilungen. Ab 1889 bildete die elektrotechnische Lehranstalt auch junge Menschen aus.

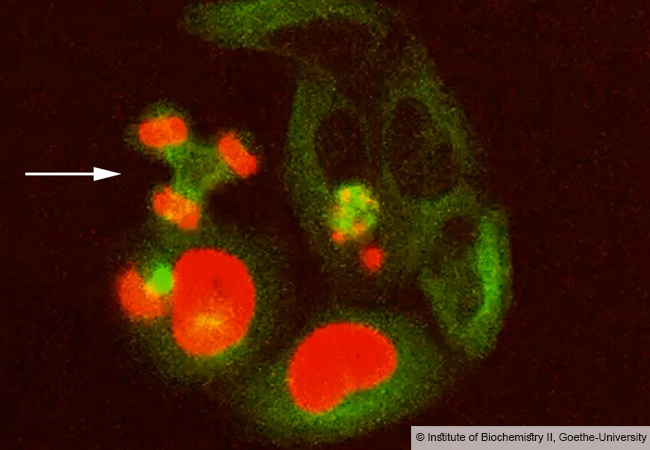

Physiker röntgen im Bürgerhospital

Überraschend schnell reagierten die Mitglieder des Physikalischen Verein auf aktuelle wissenschaftliche Entdeckungen wie die der Röntgenstrahlen im November 1895. Als der Arzt Dr. Walter König, der Leiter der physikalischen Abteilung, Anfang Januar 1896 Röntgens Sonderdruck erhielt, bat er den Autor umgehend, das Verfahren vor Ort in Augenschein nehmen zu dürfen. Bereits am 29. Januar machte König die erste eigene Aufnahme eines verletzen Jungen, die einen gebrochenen Mittelhandknochen zeigte. Am 9. Februar fand die erste Vorlesung für geladenes Publikum statt und drei Tage später die Vorführungen für Schüler.

Der Physikalische Verein eröffnete ein Röntgenlabor, in dem die Patienten des benachbarten Bürgerhospitals und der Frankfurter Ärzte geröntgt wurden. Aufgrund der starken Nachfrage stellte die Dr. Senckenbergische Stiftung im September 1896 einen weiteren Raum zur Verfügung. 1906 trennten sich die Wege der beiden Institutionen, als diese jeweils neue Räumlichkeiten bezogen. Der Nachfolger Walter Königs, Carl Déguisne, konzentrierte seine Forschung fortan auf die Physik der Röntgenstrahlen.

Von der Universitätsgründung bis heute

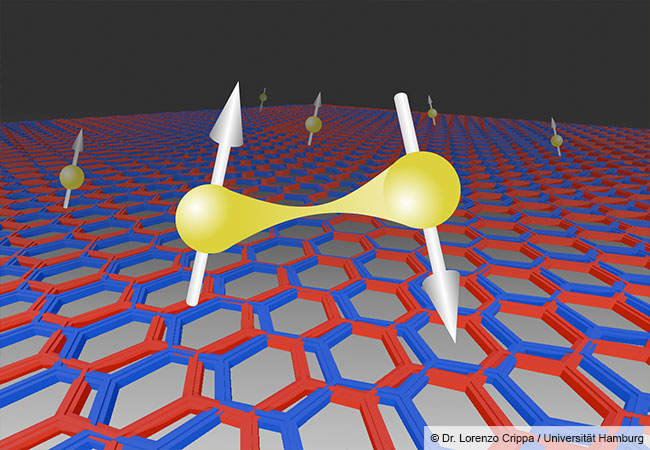

1914 brachte der Verein seine Institute (Physik, Chemie, Astronomie, Elektrotechnik, Meteorologie und Geophysik sowie Physikalische Chemie und Metallurgie) samt Laboren, Hörsälen, der Sternwarte und der meteorologischen Messstation auf dem Feldberg in die neu gegründete Universität ein. Richard Wachsmuth, der sich zusammen mit Oberbürgermeister Franz Adickes und dem Industriellen Franz Merton für die Universitätsgründung eingesetzt hatte, wurde ihr erster Rektor. Die Ausgangslage für die naturwissenschaftliche Fakultät war trotz der Not nach dem Nachkrieg vergleichsweise günstig. Mitglieder des Physikalischen Vereins spendeten Geld für Apparaturen. 1922 machten Otto Stern und Walter Gerlach eines der ersten Experimente, das die Vorhersagen der Quantentheorie bestätigte (die Richtungsquantelung im Magnetfeld).

Dem Physikalischen Verein bleibt bis heute sein populärwissenschaftliches Engagement. Zu denjenigen, die er zu einer naturwissenschaftlichen Laufbahn inspirierte, gehörten in der Vergangenheit Karl Schwarzschild, der Vater der Schwarzen Löcher, und Otto Hahn, der 1944 den Chemie-Nobelpreis für die Entdeckung der Kernspaltung erhielt. Heute hat der Verein mehr als 2200 Mitglieder und konzentriert sich vor allem auf die Astronomie. Er verfügt über drei Sternwarten: eine auf dem Dach des Gebäudes, die jeden Freitagabend für Interessierte geöffnet ist; die Sternwarte auf dem Kleinen Feldberg und ein ferngesteuertes Teleskop in Spanien, an dem die Jugendlichen des AstroClub arbeiten.

„Die Astronomie bietet die besten Voraussetzungen, um wissenschaftliches Verständnis zu transportieren“, findet Dr. Markus Röllig. Der Astrophysiker ist seit 2023 Wissenschaftlicher Direktor des Physikalischen Vereins und belebt die alte Tradition der Forschung wieder neu. Gleichzeitig hat er einen Lehrauftrag an der Goethe-Universität. Den Bildungsauftrag des Physikalischen Vereins sieht Röllig in Zeiten von ChatGPT und „fake news“ vor allem darin, Menschen zu helfen, Wissen kritisch einzuordnen und zu verknüpfen. „Es kommt darauf an, herauszufinden, welche Fragen man stellen muss“, sagt er. „Genau das ist der Kern von Wissenschaft.“

Highlights im Jubiläumsjahr

Die Festschrift:

Physikalischer Verein (Hrsg.)

Stillt Wissensdurst: 200 Jahre Physikalischer Verein

Frankfurt Academic Press 2024, 200 Seiten, 28 Euro.

Festakt am 24. Oktober 2024 im Kaisersaal des Römers.

Vortragsprogramm und Veranstaltungen unter:

https://www.physikalischer-verein.de/aktuelles/jubilaeum-200-jahre.html

Anne Hardy