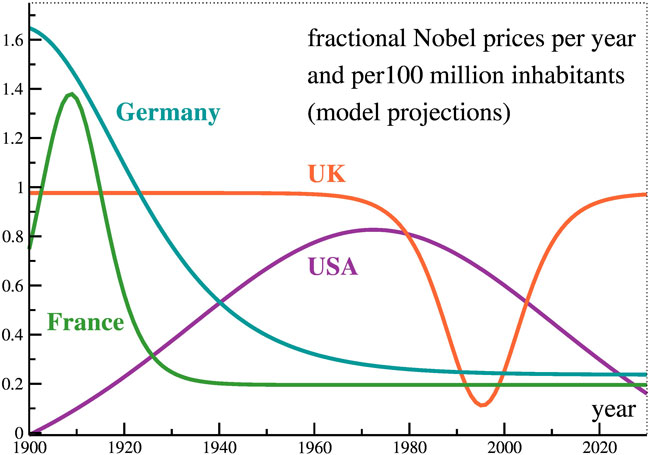

Seit der ersten Vergabe im Jahr 1901 sind die meisten Nobelpreise in den Naturwissenschaften an die USA, an das Vereinigte Königreich, Deutschland und an Frankreich gegangen. Eine empirische Studie von Prof. Claudius Gros vom Institut für Theoretische Physik der Goethe-Universität hat nun gezeigt, dass die Nobelpreisproduktivität dieser Länder im Wesentlichen durch zwei Faktoren bestimmt wird: einer langfristigen Erfolgsrate sowie Perioden, in denen das jeweilige Land besonders viele Nobelpreise gewinnen konnte.

Für die Studie wurden die Nobelpreise für Physik, Chemie und Medizin anteilmäßig zugeordnet, da sich bis zu drei Wissenschaftler den jeweiligen Preis teilen können. Ermittelt wurde die Erfolgsrate bezogen auf die Zahl der Einwohner. Für Frankreich und Deutschland lagen diese Perioden erhöhter wissenschaftlicher Kreativität um 1900, für die USA dagegen in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts.

„Die Ära der USA neigt sich allerdings ihrem Ende zu. Seit ihrem Maximum in den 1970er Jahren ist die US-Produktivität bei den Nobelpreisen bereits um einen Faktor 2.4 zurückgegangen“, erklärt Claudius Gros. Nach seinen Berechnungen ist ein weiterer Rückgang absehbar: „Unser Modell sagt voraus, dass die Produktivität der USA ab 2025 niedriger sein wird als diejenige Deutschlands und ab 2028 niedriger als diejenige Frankreichs.“

Großbritannien nimmt mit einer fast kontinuierlich sehr hohen Erfolgsrate pro Einwohner eine Ausnahmestellung bei den Nobelpreisen ein. Allerdings bleibt unklar, ob Großbritannien diesen Erfolg, insbesondere in Hinblick auf die zunehmende Industrialisierung der Forschung, auch weiterhin wird aufrecht erhalten können.

„Nationale Forschungsförderung kann eindeutig auch unabhängig von der Nobelpreisproduktivität erfolgreich sein“, räumt Claudius Gros ein, „insbesondere, weil neue Forschungsbereiche wie die Computerwissenschaften – eine typische Domäne der USA – nicht berücksichtigt werden.“ Insofern bleibe offen, ob die rückläufige Nobelpreisproduktivität Anlass zur Sorge ist oder nur Ausdruck einer Neuorientierung auf heutzutage erfolgversprechendere Forschungsgebiete.

[dt_call_to_action content_size=“small“ background=“fancy“ line=“true“ style=“1″ animation=“fadeIn“]

Publikation:

Claudius Gros: An empirical study of the per capita yield of science Nobel Prizes: Is the US era coming to an end?, in: Royal Society Open Science (2018) http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/5/5/180167

Claudius Gros: Pushing the complexity barrier: diminishing returns in the sciences, in: Complex Systems 21, 183 (2012). https://arxiv.org/abs/1209.2725

[/dt_call_to_action]