Die theoretische Physikerin Hannah Elfner erhält für ihre Forschung zu Ereignissen kurz nach dem Urknall den Preis »Scientist of the Year« 2021. Ein Gespräch über das Warten auf Daten, über die Rolle von Visualisierungen vom »Little Bang« und die Betreuung von Studierenden.

UniReport: Frau Elfner, um ein Haar wären Sie Maschinenbauingenieurin oder Pilotin geworden. Was hat den Ausschlag für das Physikstudium gegeben?

Hannah Elfner: Beim Maschinenbau- und Bauingenieurstudium wurde Physik als eine Grundlage bezeichnet; später, hieß es, könne man sich dann immer noch entscheiden, wo es hingehen soll. Ich fand daran ganz attraktiv, dass ich mir mit einem Physikstudium Möglichkeiten offenhalte. Der zweite Aspekt war sicher, dass ich den Eindruck hatte – Quantenmechanik werde ich wirklich nur verstehen, wenn ich Physik studiere. Das kann ich mir nicht selbst beibringen.

Wenn Sie heute jemand fragt, woran Sie arbeiten, was sagen Sie?

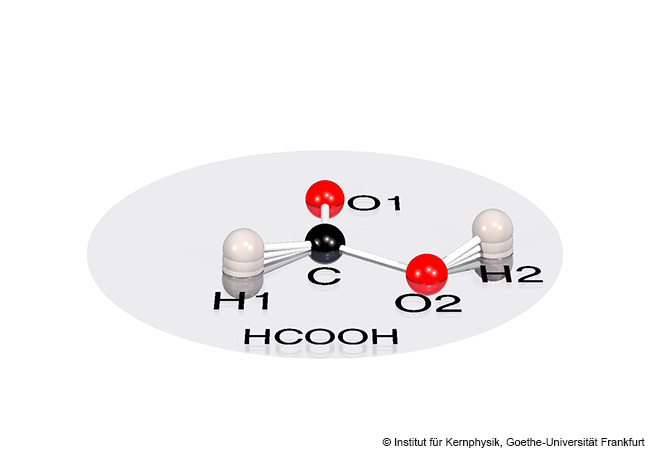

Ich sage dann: Ich arbeite an den allerkleinsten Teilchen, aus denen unsere Welt besteht, und will verstehen, wie sie sich zusammenfügen und dabei Objekte mit Masse entstehen, die wir kennen und aus denen wir auch selbst bestehen.

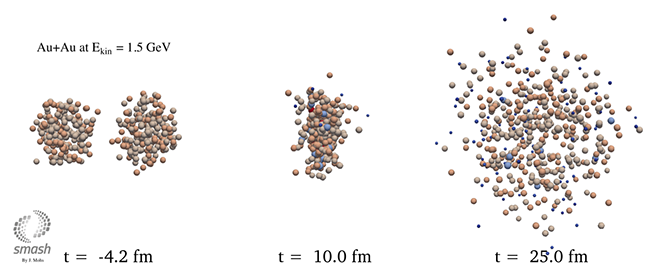

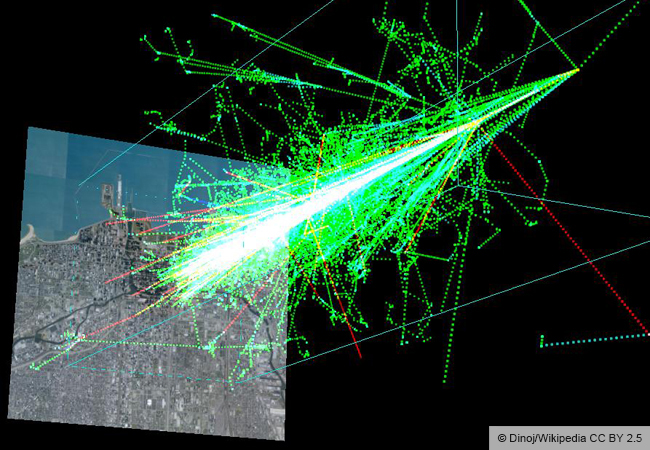

Sie entwickeln mathematische Modelle zum Quarks-Gluon-Plasma, dem heißen, dichten Zustand von Kernmaterie, der auch der Materie kurz nach dem Urknall entspricht. Dabei sind Sie auf Daten aus Experimenten in Teilchenbeschleunigern angewiesen, bei denen zum Beispiel Atomkerne fast mit Lichtgeschwindigkeit aufeinander geschossen werden. Welche Rolle spielt dabei das Warten?

Ja, (lacht) eine große, da kann man manchmal schon ungeduldig werden. Aber es ist nun einmal so, dass in der Teilchenphysik, bei diesen großen Experimenten mit vielen Menschen und viel Ressourcen, die Zeitskalen manchmal wirklich lang sind. Ich fand das aber nie frustrierend. Man wartet ja nie nur auf eine Messung. Es gibt immer irgendwo Neues, das gerade passiert und einen Puzzlestein zum Verständnis hinzufügt. Ansonsten sind die großen Konferenzen einschneidende Momente, bei denen neue Ergebnisse präsentiert werden.

Das heißt, mit der Präsentation wichtiger Ergebnisse wird bis zu den Konferenzen gewartet?

Ja, da wird es dann richtig spannend. Und dann brauchen wir Jahre, um zu verstehen, was passiert ist. Das ist ein iterativer Prozess, bei dem wir uns langsam ans Verstehen unseres Themas annähern.

Als Postdoc haben Sie Programme gelernt, die mathematische Prozesse der Atomkernkollisionen visualisieren. Hilft das Visualisieren beim Nachdenken, korrigiert es Prozesse, inspiriert es vielleicht?

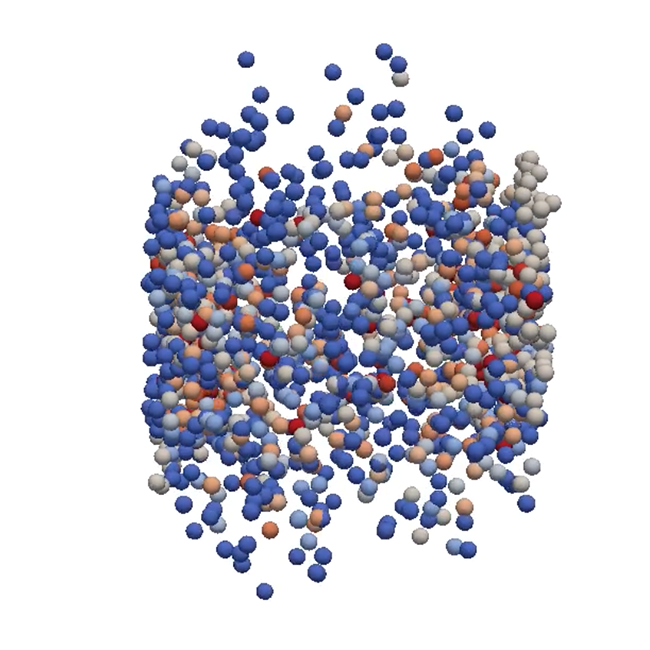

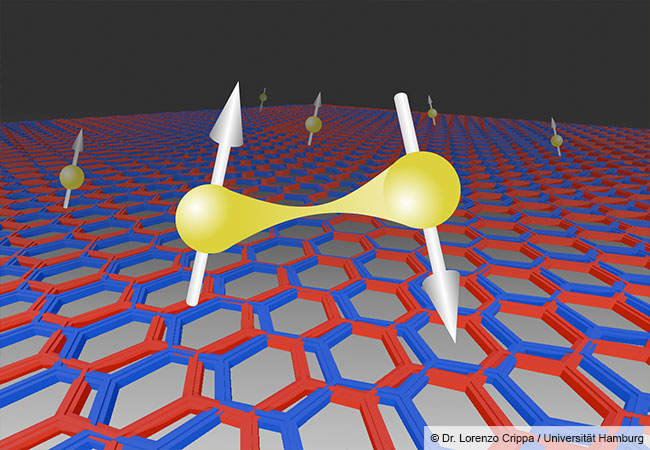

Mir erlauben die Visualisierungen immer wieder einen intuitiveren Zugang zu unseren Themen, die ja sehr wenig anschaulich sind. Da geht es zum Beispiel um Zeitspannen von 10 hoch minus 22 Sekunden. Wie schnell das ist, kann man sich gar nicht vorstellen. Um ein Gefühl für unsere Rechnungen zu haben, sind dieses Visualisierungen enorm wichtig.

Sie helfen uns aber auch, Fehler zu korrigieren. Wenn sich zum Beispiel ein Teilchen schneller als Lichtgeschwindigkeit bewegt – was ja bekanntermaßen nicht geht –, dann sehen wir das sofort. Der dritte Nutzen ist tatsächlich zu inspirieren: etwa Leute bei Vorträgen für das Thema zu interessieren. Außerdem nutze ich die Visualisierungen in der Vorlesung, damit sich die Studierenden das Thema besser vorstellen können.

Sie haben den Preis »Scientist of the Year« auch bekommen, weil Sie Ihren wissenschaftlichen Nachwuchs außergewöhnlich gut betreuen. Was gehört für Sie dazu?

Von meinen Studierenden erhalte ich oft die Rückmeldung, ist, dass ich allen auf Augenhöhe begegne – ob es Studenten in der Vorlesung sind oder meine Bachelor- und Masterstudenten oder Postdocs. Sie sagen mir oft, wie integriert sie sich in die Gruppe fühlen. Das gilt auch für die Coronazeit, was natürlich besonders schön ist. Wichtig ist mir auch, dass jeder die Unterstützung bekommt, die er braucht. Mit allen Studierenden führe ich nach ihrer Arbeit auch ein Abschlussgespräch. Und nächste Woche tauschen wir im Gruppentreffen beispielsweise Tipps zum Arbeiten im Home Office aus.

Dass Sie als Frau in einem eher von Männern gewählten Fach forschen, ist für Sie nicht besonders wichtig. Trotzdem waren Sie sieben Jahre lang im Gleichstellungsrat Ihres Fachbereichs. Warum?

Wenn ich ganz ehrlich bin – weil Roser Valenti eines Tages zu mir gemeint hat: „Jetzt sind wir zwei Professorinnen am Fachbereich, jetzt sollte unsere Statusgruppe vertreten sein und können wir uns auch die Arbeit teilen“. Aber natürlich bin dann auch mit einer gewissen Überzeugung dorthin. Ich habe dann mitbekommen, was Frauen an der Uni erleben können, was schiefläuft und wo es noch besser werden kann. Im Kleinen haben wir dann versucht, Dinge zu verbessern.

Hatten Sie selbst schon Doktorandinnen?

Es sind natürlich weniger als männliche, aber eine Handvoll Studentinnen, BSc, MSc und PhD, hatte ich schon; jetzt wird gerade meine zweite Doktorandin fertig. Ich finde es generell wichtig, verschiedene Menschen in einer Gruppe zu haben. Deshalb sorge ich dafür, dass meine Gruppe auch international besetzt ist.

Hat Ihnen das Arbeiten in der Pandemie eigentlich Aspekte an Ihrer Arbeit deutlich gemacht, die Ihnen vorher nicht bewusst waren?

Ja, viele! Die wichtigsten Aspekte sind: Mir fehlen die Konferenzen und der wissenschaftliche Austausch auch persönlich mit Menschen am anderen Ende der Welt. Das ist schon ziemlich hart.

Wurden die Konferenzen nicht ersetzt?

Ja – und nein. Etwa die Hälfte der Konferenzen wurde ersetzt, vieles wurde verschoben. Aber die rein virtuellen Tagungen sind eigentlich kein Ersatz. Mit dreißig Leuten diskutieren und Dinge-zu-Ende-Denken funktioniert nicht richtig. Jetzt gibt es zwar neuerdings wöchentliche Seminarserien – da kann ich Informationen aufnehmen, aber ich kann die Informationen nicht einordnen und nicht ausreichend diskutieren. Mir fehlen auch die persönlichen Kontakte im Alltag sehr. Im ersten Lockdown dachte ich noch, dass alles gut klappt. Aber nachdem wir diesen Sommer wieder mehr Kontakte haben konnten, vermisse ich sie noch viel mehr. Was die Coronazeit bedeutet, merkt man jetzt erst so richtig.

Fragen: Pia Barth

Hannah Elfner entwickelt am Computer mathematische Modelle mit Daten, die experimentelle Physiker in Teilchenbeschleunigern gewinnen. In ihrem Fachgebiet zwischen theoretischer Grundlagenforschung und Experimentalphysik geht es um jenen extrem kurzen Moment, bei dem die Protonen und Neutronen des Atomkerns zu kleineren Teilen, den Quarks, zerfallen und diese getrennt von den Gluonen auftreten, mit denen sie sonst »zusammenkleben«. Diese mathematischen Berechnungen der Atomkernkollisionen werden in ihrer Arbeitsgruppe auch visualisiert. Die ästhetisch beeindruckenden Bilder können auch Laien eine Ahnung vom Urknall im Labor vermitteln.

Der Preis Scientist of the Year wird alle zwei Jahre von der Alfons und Gertrud Kassel-Stiftung vergeben und ist mit einem Preisgeld von 25 000 Euro verbunden.

https://www.elfner-group.science

Dieser Beitrag ist in der Ausgabe 1/2022 (PDF) des UniReport erschienen.