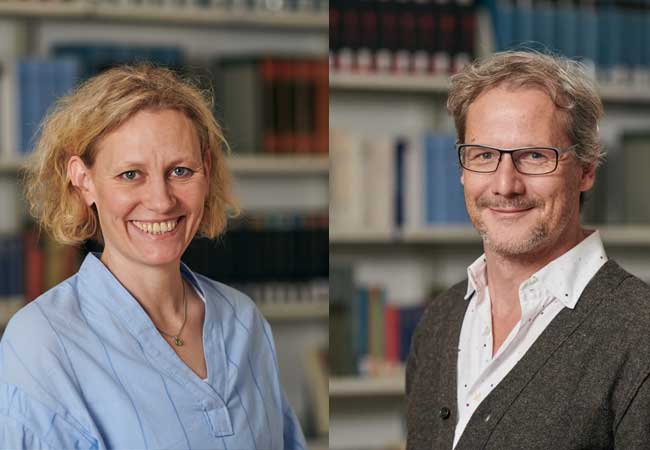

Fragen an den Komparatisten Achim Geisenhanslüke zum Dialog der Philosophen Hans-Georg Gadamer und Jacques Derrida

Foto: Picture Alliance/dpa/Matthias Ernert

Im April 1981 kam es zu einem denkwürdigen Treffen zweier Großdenker in Paris: Hans-Georg Gadamer, damals gewissermaßen das Aushängeschild der Hermeneutik in Heidelberg, begegnete auf einer vom Goethe-Institut organisierten Veranstaltung dem Pariser Intellektuellen und bekanntesten Vertreter des Dekonstruktivismus Jacques Derrida. Damit prallten auch zwei komplett unterschiedliche Konzepte sprachlichen Verstehens aufeinander: Der eine setzte darauf, im Gespräch oder in der Lektüre ein wenn auch mit Mühen verbundenes Verstehen erreichen zu können, der andere machte dagegen das prinzipielle Nichtverstehen stark. Doch trotz (oder gerade wegen) der Unterschiede entstand im Anschluss an dieses Treffen eine jahrelange enge geistige Verbindung zwischen beiden Männern. Gadamer verstarb 2002 im Alter von 102 Jahren, Derrida hielt auf der akademischen Gedenkfeier zum ersten Todestag die Festrede.

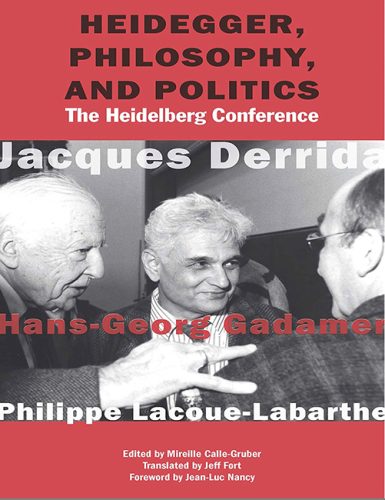

Heidegger, Philosophy, and Politics

Englischsprachige Ausgabe New York 2016

Dirk Frank: Herr Geisenhanslüke, ein solches Treffen zweier so gegensätzlicher Denker ist sicherlich in der Philosophiegeschichte eher selten, oder?

Achim Geisenhanslüke: Ja, das ist in der Tat eher selten, aber wir kennen solche quasi angekündigten Streitgespräche natürlich aus der Religionsgeschichte, etwa im Regensburger Religionsgespräch aus dem Jahr 1541, in dem es um die Möglichkeit einer Einigung zwischen dem Katholizismus und dem Protestantismus ging. Und diese Gespräche haben meist den Charakter, dass keine Einigung erzielt wird. So war es bei Eck und Melanchthon, so bei Gadamer und Derrida. Der Streit erinnert aber ein bisschen an einen Glaubensstreit zwischen zwei Positionen, die ihren eigenen Anspruch, der immer auch ein Machtanspruch ist, im Gespräch eher verfestigen. So etwas gibt es dann schon des Öfteren, so hier in Frankfurt das Gespräch zwischen Axel Honneth und Jacques Rancière im Juni 2009 am Institut für Sozialforschung: Anerkennung und Konsens gegen Unvernehmen, Dissens, auch hier ohne greifbares Ergebnis.

Findet in der akademischen Praxis zwischen so verschiedenen Denkschulen überhaupt ein Diskurs statt, oder bleibt man – salopp gesprochen – nicht eher in seiner »Blase«? Gibt es vielleicht Grenzen der Verständigung?

Ja, die gibt es, darauf verweisen in der Debatte allerdings sowohl Gadamer als auch Derrida. Der eigentliche Streitpunkt ist der universale Anspruch der Hermeneutik, mit dem durchaus auch vereinbar ist, dass es da Grenzen geben kann, ein Anspruch, den Derrida nicht teilen will. Das erinnert ein bisschen an den alten Streit zwischen Platon, auf den sich Gadamer dann ja auch explizit beruft, und die Sophisten, also den Streit zwischen der Philosophie mit ihren Versuchen, einen Begriff der Vernunft zu entwickeln, und der Rhetorik, die darauf besteht, dass alle Ideen abhängig sind von der Sprache. Gadamers »Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache«, ist daher ein rotes Tuch für die Dekonstruktion: Sprache ist nicht automatisch Verstehen, es gibt da ein agonales Moment, eine Art von Wettkampf, den die Hermeneutik leugnet. Das ist der Kern des Streits.

Foto: Picture Alliance/AKG-Images

In der Philosophie der Hermeneutik ist die Kategorie des Verstehens von zentraler Bedeutung; im Gespräch findet man demnach einen Boden der Verständigung, wenn auch einen etwas instabilen. Der Dekonstruktivismus Derridas steht hingegen eher für eine Art der Subversion aller Grundlegungsversuche. Keine allzu guten Voraussetzungen für einen akademischen Diskurs, oder?

Der akademische Diskurs zeichnet sich ja unter anderem dadurch aus, dass verschiedene Auffassungen nebeneinander bestehen können. Hier gibt es einen Freiraum, der die Universität und die damit verbundene Hermeneutik von der Theologie oder dem Recht unterscheidet. Vor Gericht muss ein Urteil gefällt werden, hier nicht. Insofern ist die Universität genau die Institution, an der so ein Streit seinen Ort haben kann. Problematisch wird es immer nur, wenn die Unterschiede sich zu Dogmen verfestigen.

Beide Denker beziehen sich, wenn auch auf unterschiedliche Weise, auf Martin Heidegger und seine Kritik der Moderne. Sprache ist für beide der Schlüssel zur Welt jenseits einer streng wissenschaftsbasierten Denkweise. Gadamer und Derrida haben sich mit Literatur und im Besonderen mit Lyrik befasst, beispielsweise mit Hölderlin und mit Celan. Worin unterscheiden sie sich dabei, wo sehen Sie als Literaturwissenschaftler instruktive(re) Ansätze?

Dass beide sich auf Heidegger beziehen, ist eine große Gemeinsamkeit. Ich halte sie allerdings für nicht besonders glücklich, weil Heidegger als Philosoph wie als Universitätspolitiker, der er ja auch war, eine Menge Schaden angerichtet hat. Mit Heidegger stehen beide in einer Tradition, die sehr problematisch bleibt, und auch ihre Literaturinterpretationen bleiben in einer gewissen Abhängigkeit von Heidegger. Derridas Festhalten an Nietzsche deutet allerdings darauf hin, dass er da eine größere Sensibilität für die Widerstände gegen Heidegger hat. Er nutzt Nietzsches Sprachphilosophie jedenfalls zu einer Korrektur an Heideggers ontologischem Denken, die von einer großen Affinität auch zur Literatur geprägt ist. Derridas Heidegger ist daher ein anderer als der Gadamers. Für die Interpretation Hölderlins und Celans war das aber trotzdem kein besonders guter Ausgangspunkt. Als Literaturwissenschaftler würde ich da eine dritte Position zur Geltung bringen wollen: die von Peter Szondi, der sich eben auch mit Hölderlin und Celan auseinandergesetzt hat, weder aus der Perspektive einer philosophischen Hermeneutik noch der Dekonstruktion, sondern der einer literarischen Hermeneutik. Das scheint mir ein vielversprechender Weg zu sein.

Der Dialog zwischen Gadamer und Derrida war ja nicht nur einer von Philosophen unterschiedlicher Denkschulen. Es war zugleich auch der eines Deutschen mit einem Franzosen. Inwiefern haben sich die kulturellen und historischen Differenzen der beiden Nationen und Kulturen, ihre Selbst- und Fremdbilder, in das Gespräch und den Disput der Philosophen eingeschrieben?

Foto: Picture Alliance/Design Pics/Ken Welsh

Da spielen ja oft nationale Stereotypen eine Rolle. Nation ist das eine, Religion, wie bereits angedeutet, das andere. Es treffen auf jeden Fall eine deutsche und eine französische Position aufeinander, aber auch eine protestantisch geprägte und eine jüdische. Das sollte man nicht vergessen, gerade vor dem gemeinsamen Hintergrund Heideggers. Gadamer ist ganz stark geprägt von dem Glauben an das wahre Wort, so wie wir es auch aus der Theologie kennen. Derrida steht dagegen für einen spielerischen Umgang mit der Sprache, dem in Deutschland schnell Unverantwortlichkeit vorgeworfen wird. So hat schon Schleiermacher die kabbalistische Auslegung bezeichnet. Der Glaube an die Macht der Fußnote ist im deutschen Wissenschaftssystem sehr ausgeprägt, damit geht man in Frankreich etwas lockerer um. Und gleichzeitig gibt es in Frankreich diese enorme Faszination für Deutschland, für Denker wie Heidegger oder Nietzsche, und von dieser Faszination kann man sehr viel lernen, sozusagen über das Eigene im Fremden.

Gadamer und Derrida wurden von Martin Gessmann, der auch ihr gemeinsames Buch »Der ununterbrochene Dialog« herausgegeben hat, als Gegensatzpaar des »Beruhigers« (Gadamer) und »Verführers« (Derrida) bezeichnet: Während Ersterer alles als schon einmal dagewesen betrachte und auch das Unbekannte auf Bekanntes und Vorläufer beziehen möchte, finde Letzterer alles grundsätzlich staunenswert, was unberechenbar und ereignishaft über uns hereinbreche. Inwiefern passt das zur deutsch-französischen Kultur-Natur-Dichotomie oder widerspricht ihr sogar?

Ich finde, Beruhiger und Verführer trifft es nicht, und wenn, dann sind beide beides. Gadamer war ja jemand mit einem wahnsinnigen Charisma, das haben viele bezeugt, und bei Derrida verhält es sich ähnlich. Beide beziehen sich wie selbstverständlich auf die Geschichte der Metaphysik, mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Gewichtungen, aber beide geben sich damit letztlich auch in einem eher traditionellen Sinne als Philosophen zu erkennen. Da gibt es grundlegende Gemeinsamkeiten, die den Streit überhaupt erst ermöglicht haben, die auch kritisch hinterfragt werden können: Gibt es das überhaupt, die Geschichte der Metaphysik in dieser Form.

Sie sind Komparatist, beschäftigen sich mit Literatur und Literaturtheorie. Auf welche Weise ist diese Debatte zwischen Hermeneutik und Dekonstruktivismus für die Beschäftigung mit Literatur heute noch relevant? Haben sich seitdem auch andere, vielleicht wichtigere theoretische Positionen entwickelt (die vielleicht auch in Ihre Arbeit einfließen)?

Die Debatte wirkt inzwischen ein bisschen aus der Zeit gefallen. Der Streit zwischen Hermeneutik und Dekonstruktion hat sich mehr oder weniger erledigt, aber nicht so, dass eine Partei gewonnen und die andere verloren hätte, als vielmehr so, dass irgendwann gesagt wurde, das interessiert uns nicht mehr wirklich. Die Fragen des Verstehens, die die Hermeneutik stellt, werden heute ja eher von den Kognitionswissenschaften angesprochen, sind damit in die Naturwissenschaften abgewandert, und die Dekonstruktion hat an institutioneller Strahlkraft doch sehr verloren. Akademisch erfolgreich war sie eigentlich eh nur in den Vereinigten Staaten, weder in Frankreich noch in Deutschland. Was für die Komparatistik, oder besser Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, bleibt, ist der Geist der Kritik, den jemand wie Derrida verkörpert, auch die Faszination für das französische Denken als einer anderen Tradition, von der man lernen kann, ohne das Eigene zu vergessen. Dazu gehört dann auch der Respekt für die jüdische Tradition, in der ein Literaturwissenschaftler wie Szondi, ein Philosoph wie Derrida, aber auch die Psychoanalyse einsteht, zum Beispiel, neben Freud natürlich, bei Shoshana Felman und anderen. Was die so unterschiedlichen Denker verbindet, ist eine quasi kabbalistische Aufmerksamkeit auf die buchstäbliche Seite der Auslegung, auf die Materialität der Sprache, die ganz gegen den Primat des Geistes gerichtet ist. Da sehe ich die Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft immer noch in der Verantwortung, an diese Tradition zu erinnern und anzuknüpfen.

Zur Person

Achim Geisenhanslüke, Studium der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft und der Philosophie in Berlin und Paris (schon hier macht sich die Affinität zur anderen Rheinseite bemerkbar). Seit 2014 Professor für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft in Frankfurt, mit einem Schwerpunkt in der französischen Literaturtheorie (Foucault, Derrida u. a.) sowie der Psychoanalyse (auch hier mit einem französischen Schwerpunkt, neben Freud Lacan und Laplanche). Lebensschwerpunkt außerhalb der Semesterzeiten in Frankfurt ist Frankreich (Lacanau-Océan, Nizza).

geisenhanslueke@lingua.uni-frankfurt.de

Der Interviewer

Dr. Dirk Frank

ist stellvertretender Pressesprecher der Goethe-Universität.

frank@pvw.uni-frankfurt.de

Zur gesamten Ausgabe von Forschung Frankfurt 1/2025: Sprache, wir verstehen uns!