Wussten Sie schon in der Schule, dass Sie Wissenschaftlerin werden möchten? Wie sieht der Arbeitsalltag aus? Sind Sie als Frau jemals diskriminiert worden? Diese Fragen stellten Schülerinnen der Leistungskurse Chemie und Biologie der St. Angela-Schule in Königstein der diesjährigen Merz-Stiftungsgastprofessorin Jennifer Lippincott-Schwartz im Rahmen eines Lunchtalks. Die amerikanische Zellbiologin und Biochemikerin forscht am National Institute of Health über dynamische Prozesse in der Zelle, die in direktem Zusammenhang mit einer Reihe von neurodegenerativen Stoffwechsel- und Krebs-Erkrankungen stehen.

Die sieben Schülerinnen waren mit ihrem Lehrer, Andreas Brahm, trotz der Herbstferien auf den Campus Riedberg gekommen. Am Vormittag besuchten sie das wissenschaftliche Symposium „Membrane Kinesis. Shaping and Transport of Cell Membranes“. Davon hätten sie zwar nicht viel verstanden, gesteht Brahm, aber ihm sei es wichtig, seinen leistungsstarken Schülerinnen zu zeigen, wohin der Weg einmal führen könnte. Etwas schüchtern saßen die 16 bis 17-Jährigen mit ihren gut vorbereiteten, auf Englisch formulierten Fragen vor Lippincott-Schwartz, die bereitwillig über ihren Werdegang Auskunft gab.

Nein, sie habe nicht schon als Kind gewusst, dass sie Forscherin werden möchte. Ihr Vater, ein Professor für Chemie, hatte einen prägenden Einfluss, aber auch die Umgebung, in der sie aufwuchs: „Wir wohnten auf einer Farm mit Pferden in Kansas, ich war viel draußen. Schon damals interessierten mich die Geheimnisse der Natur“, erinnert sie sich. Doch aus dem zunächst angestrebten College-Abschluss in Biologie wurde nichts.

Über die Geisteswissenschaften zur Biologie

Das Swarthmore College in Pennsylvania, an dem sie sich einschrieb, hatte einen Schwerpunkt in Geisteswissenschaften. Diese zogen sie jedoch so in den Bann, dass sie zur Philosophie und Psychologie wechselte. Nach ihrem Abschluss ging sie als Lehrerin für Naturwissenschaften an eine Mädchenschule in Kenia. „Die Schule war arm, wir hatten keinen Strom, es gab kaum Unterrichtsmaterial“, erinnert sich Lippincott-Schwartz. Mehr noch gab ihr die Hilflosigkeit der Menschen gegenüber Krankheiten wie Malaria und schlechten Ernten zu denken. „Für mich war bald klar, dass ich in die Biologie zurück wollte.“ Nach ihrer Rückkehr in die USA unterrichtete sie noch zwei Jahre an einer Jungenschule in Palo Alto, California, bis ihr Ehemann sein Studium abgeschlossen hatte.

Dann schrieb sie sich an der Stanford University ein. Diesen Umweg bedauert sie heute nicht. „Eine formale Ausbildung in Logik ist für die naturwissenschaftliche Arbeit sehr nützlich“, betont Lippincott-Schwartz. „Wenn man sich ein Experiment zur Überprüfung einer Hypothese ausdenkt, muss man vorher genau überlegen, welche Ausgänge es haben kann, und ob die Schlüsse, die man daraus ziehen kann, wirklich eindeutig sind“, erklärt sie den Schülerinnen. Und auch eine gute sprachliche und schriftliche Ausdrucksweise sei wichtig, wenn man Menschen von seinen Ideen überzeugen wolle. Das gelte für Kollegen und Mitarbeiter genauso wie für Geldgeber.

Hilfreiche Fehlschläge

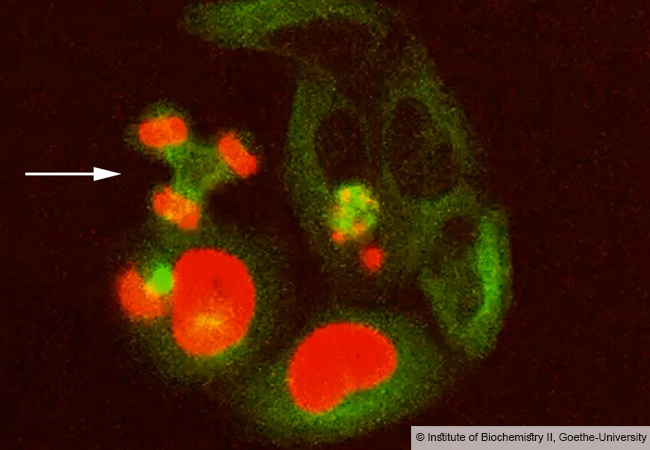

„Wie gehen Sie mit Fehlschlägen um?“, möchte eine Schülerin als nächstes wissen. Fehlschläge, erklärt die amerikanische Forscherin, seien in der Wissenschaft an der Tagesordnung. „Ich bin sicher, dass kaum eines der Ergebnisse, die meine Kollegen heute Morgen auf dem Symposium vorgetragen haben, durch ein Experiment zustande kam, das auf Anhieb funktioniert hat“, sagt sie. Und dann erzählt sie eine Geschichte, die sich kürzlich in ihrem Labor ereignet hat. Einer ihrer Postdoktoranden, der über die Vermehrung von HI-Viren arbeitete, war fürchterlich niedergeschlagen, weil die von ihm ausgewählte experimentelle Methode nicht funktionierte.

Er wiederholte das Experiment mehrmals, auch in Varianten, bis er ganz sicher war, dass er keinen methodischen Fehler gemacht hatte. „Für solche Fehlschläge sollte man dankbar sein“, meint Lippincott-Schwartz, denn daraus könne man meistens etwas lernen. So war es auch in diesem Fall. Der Postdoktorand hatte, ohne dass es ihm bewusst war, eine Möglichkeit entdeckt, das Wachstum der Viren zu bremsen. Und wie sieht der Arbeitstag einer Wissenschaftlerin aus? Ihr Arbeitsalltag habe sich im Verlauf ihrer Karriere geändert, erklärt Lippincott-Schwartz. Früher habe sie die meiste Zeit im Labor gestanden, heute müsse sie sich darum kümmern, dass die Doktoranden und Postdocs in ihrer Arbeitsgruppe gute Arbeitsbedingungen hätten.

Und dazu gehörte es, Forschungsgelder zu beantragen, den Kontakt mit anderen Arbeitsgruppen zu pflegen und auf Konferenzen zu gehen. „Ich bin sehr viel unterwegs, so wie jetzt“, lacht sie, „aber das macht Spaß.“ „Vermissen Sie die Arbeit am Labortisch?“, fragt eine Schülerin nach. „Oh ja. Trotzdem schaue ich noch regelmäßig durch ein Mikroskop“, sagt sie. Diskriminierung habe sie von ihren männlichen Kollegen nie erfahren, so Lippincott-Schwartz. Die Biologie sei ein Feld, das für Frauen einladend ist. Darüber sollten sich die Mädchen keine Sorgen machen. Zum Schluss kommt noch die Frage auf, ob die Wissenschaftlerin ein gutes Rezept kenne, um Beruf und Kinder unter einen Hut zu bekommen.

Sie überlegt ein wenig und meint dann: „Die Wahl des Ehepartners ist wohl das beste Rezept. Meiner hat mich immer unterstützt und tut es heute noch.“ Lippincott-Schwartz hat zwei Töchter. Mit der 17-Jährigen war sie unlängst auf einer wissenschaftlichen Konferenz auf Hawai. „Zum ersten Mal haben wir beide auf derselben Tagung einen Vortrag gehalten“, erzählt sie, und es schwingt der unverkennbare Stolz einer Mutter mit.

Dieser Artikel ist in der Ausgabe 6.13 (PDF-Download) des UniReport erschienen.