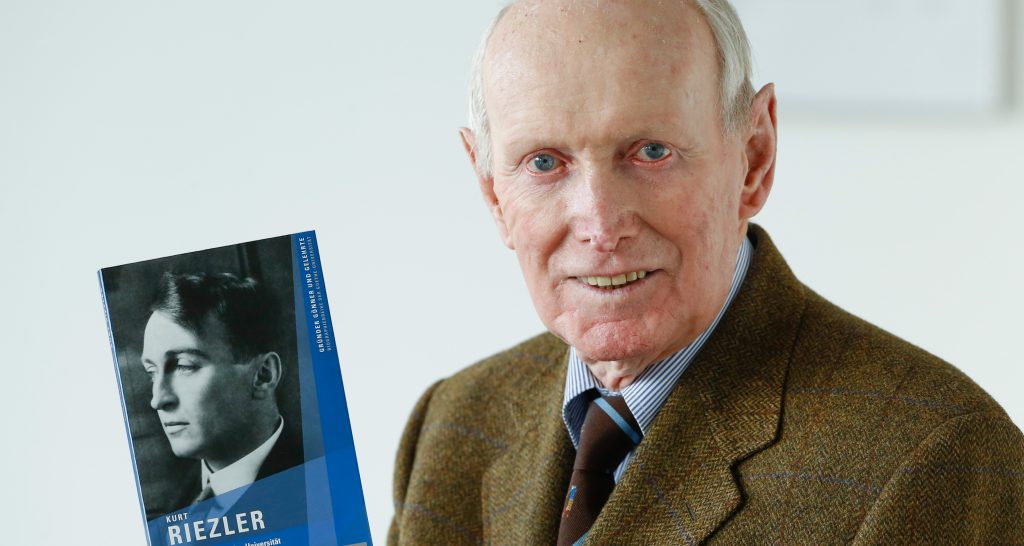

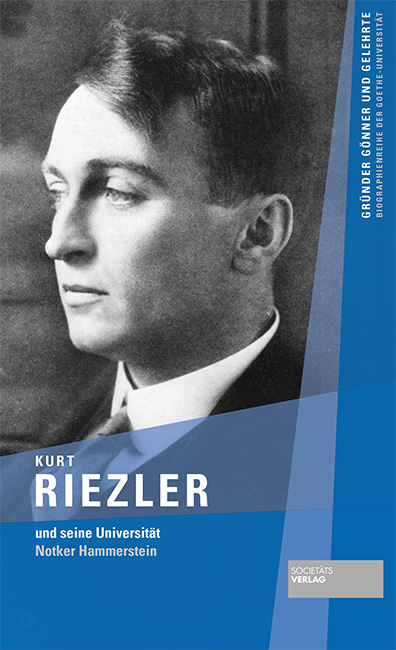

Tillich, Wertheimer, Mannheim, Horkheimer, Löwe – das sind nur einige der wohlklingenden Namen, die mit der intellektuellen Hochzeit der Frankfurter Universität verbunden werden. Dagegen ist Kurt Riezler, Universitätskurator von 1928 bis Anfang 1933, heute nur wenigen bekannt. Zu Unrecht – wie die soeben publizierte Riezler-Biografie des Historikers Prof. Notker Hammerstein eindrucksvoll belegt. In der Universitätsreihe „Gründer, Gönner und Gelehrte“ ist damit der 18. Band erschienen, finanziert wurde er von der Freundesvereinigung.

Wird Riezlers Bedeutung für die Universität unterschätzt?

Wer sich mit der Universität als Institution befasst, der kennt Riezler. In dem, was er für die Universität geleistet hat, wird er in der Tat unterschätzt.

Wie schaffte es Kurt Riezler in nur fünf Jahren, Frankfurt zu einem der wichtigsten intellektuellen Zentren der Weimarer Republik zu entwickeln?

Er war ein selbstständiger Mann, er hatte ein gegründetes Urteil in allen verwaltungstechnischen Fragen. Aber er war auch in wissenschaftlicher Hinsicht informiert. Riezler war souverän und gewohnt, mit Menschen umzugehen, die Verantwortung trugen – ob in Ministerien oder in Professorenkreisen. Er ließ sich nicht einschüchtern, und diese Haltung war in einer Weise ausgeprägt, wie sie nur bei wenigen vor ihm und nach ihm an der Frankfurter Universität zu finden war.

Ohne seine geschickte Berufungspolitik hätte die Stiftungsuniversität nicht so eine bedeutende Rolle unter den deutschen Universitäten einnehmen können, schildern Sie in Ihrer Biografie eindrucksvoll.

Das war in der Tat sehr außergewöhnlich. Riezler wusste, dass er die Unterstützung des damaligen Kultusministers Carl Heinrich Becker hatte, was äußerst hilfreich war. Der Kurator nahm maßgeblich Einfluss auf die Berufungen. So gelang es ihm, dass selbst die, die noch zögerten, einen Ruf nach Frankfurt anzunehmen, sich für die junge Stiftungsuniversität entschieden – wie Adolf Löwe – und nicht nach Heidelberg gingen – wie Karl Mannheim.

Was war das für eine Funktion, die Riezler damals als Kurator innehatte?

In der Universität des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist das ein gängiger Begriff: Der Kurator ist der Verwaltungschef, er untersteht dem Ministerium und gilt als Vermittler beziehungsweise als Aufpasser, damit die Universitäten das tun, was die Ministerien wollen.

Also wie heute der Kanzler oder die Kanzlerin einer Hochschule?

In gewisser Weise schon; aber der heutige Kanzler hat nicht diese herausragende Funktion, wie sie damals der Kurator hatte – wohlgemerkt in Frankfurt. Riezler mischte sich beispielsweise auch in wissenschaftliche Themen ein, insbesondere in die Fortentwicklung des Fächerkanons.

Führte das nicht zu Konflikten mit den Rektoren, wie kamen sie mit Riezler klar?

Die waren zunächst mal froh, auch einen in Verwaltungsangelegenheiten versierten, vernünftigen Mann an ihrer Seite zu haben. So konnten sie sich ganz auf ihre akademische Arbeit konzentrieren. Nun war das eine relativ kurze Zeit von fünf Jahren, und man kann natürlich nicht wissen, ob diese Konstellation sich auf Dauer als so glücklich erwiesen hätte.

Worin bestand die besondere gesellschaftliche Herausforderung für die Universitäten nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg?

Einige beklagten, dass mit dem Krieg eine bürgerliche Welt zugrunde gegangen sei. Viele Gebildete meinten, man müsse der Vermassung, dem Kultur- und Bildungsverfall etwas entgegensetzen. Die universitäre Erziehung sollte durchaus vom bürgerlichen Geist bestimmt sein, aber auch offen für neue Konzepte. Riezler teilte darüber hinaus mit einigen engagierten Professoren die Auffassung, dass die krisenhafte Situation, wie sie nach dem Ersten Weltkrieg und dann nach dem wirtschaftlichen Einbruch Ende der zwanziger Jahre entstanden war, nur mit Mitteln einer vernünftigen wissenschaftlichen Auseinandersetzung und Interdisziplinarität bewältigt werden könne.

Herr Professor Hammerstein, Sie verweisen mehrfach auf die schwierigen Zeiten in der jungen Republik, die neue Antworten erforderlich machten. Welche Fächer schienen besonders geeignet?

Vor allem die neuen, modernen Fächer wie Soziologie, Psychologie, Volkswirtschaft und Staatswissenschaften, hier konnte die junge, nicht von den Traditionen geprägte Stiftungsuniversität besonders punkten – beispielsweise in der Soziologie zunächst mit Oppenheimer, dann mit Mannheim, in der Psychologie mit Wertheimer. Aber auch bei den „Georginanern“: Da wurden in der Literatur neue Wege beschritten, an die vorher überhaupt nicht gedacht werden konnte.

Vieles lief damals über informelle Kreise – was hat es mit dem „Kränzchen“ auf sich, zu dem Riezler regelmäßig einlud?

Diese private Veranstaltung war sozusagen inoffiziell offiziell. Riezler hat diesen Kreis inauguriert, um offene Debatten führen zu können. Das waren ungefähr zehn Personen, manchmal wechselte auch die Besetzung. In diesem Kränzchen und anderen Kreisen trafen sich diejenigen, die an wissenschaftlichen Neuerungen im interdisziplinären Austausch interessiert waren. Hier wurde auch über notwendigen Reformen – übrigens zu allen Zeiten ein Thema in den Universitäten – diskutiert.

Diese Zirkel waren oft sehr heterogen: hier die Sozialwissenschaftler, die nach neuen Erklärungsmodellen und Ideen für eine moderne demokratische Gesellschaft suchten, dort die eher traditionsgebundenen und kulturpessimistischen Wissenschaftler wie die Altphilologen Karl Reinhardt und Walter F. Otto oder der Historiker Ernst Kantorowicz, die Stefan George nahestanden. Worin bestand die Kunst, daraus produktive Impulse zu ziehen?

Die kamen zusammen, und man erörterte Möglichkeiten, die allgemein empfundene Krise, den Stellenwert der Wissenschaften und der Universitäten zu klären. Indem verschiedene Disziplinen vertreten waren, gelangten unterschiedliche, aber sachbezogene Aspekte der Probleme zur Sprache. So erhielten die Teilnehmenden Anregungen, die man dann im eigenen Umfeld umzusetzen bemüht war.

Wie nahmen die übrigen Wissenschaftler innerhalb der Universität diese speziellen professoralen Runden wahr? Schließlich zählte ein Großteil der Professoren nicht zu den erlauchten Zirkeln.

Wie das in solchen Konstellationen häufig ist: Es gibt einige, die sind enttäuscht und verärgert; andere hat das gar nicht tangiert, sie gingen ihren wissenschaftlichen Interessen nach. Natürlich waren einige Missgünstige froh, diese Kreise 1933 beseitigen zu können.

In Ihrer Riezler-Biografie haben Sie sich sehr intensiv mit der Rolle der informellen Kreise beschäftigt. Die Quellenlage dazu ist vermutlich eher dünn.

In der Tat, wir haben keine persönlichen Aufzeichnungen oder Briefe von Riezler oder auch von den Professoren. Aus den zwanziger und dreißiger Jahren gibt es sehr wenig schriftliche Dokumente, damals existierte noch kein Universitätsarchiv. So musste ich – und das ließ sich auch recht gut bewerkstelligen – aus Handlungen, offiziellen Schriftstücken und Erlassen zusammenstellen, was Riezler für die Universität beabsichtigte und was in diesen Kreisen besprochen wurde. Ein Historiker muss sich immer aushelfen, wenn er keine Quellen hat, er darf aber nicht fantasieren. Riezlers charakterliche Eigenschaften lassen sich gut erkennen, wenn man beispielsweise liest, wie er mit dem Ministerium, mit der Stadt und den universitären Gremien konferiert hat.

Diese Riezler-Biografie wurde großzügig von der Vereinigung von Freunden und Förderern finanziert, warum waren Sie von dieser Idee sofort angetan?

In dieser Riezler-Biografie wird augenscheinlich, wie intensiv Bürger und Freunde der Universität in den zwanziger Jahren ihre Frankfurter Universität gefördert haben – und wie lebendig der Austausch zwischen Stadtgesellschaft und Professoren war. Das beschränkte sich nicht auf die geselligen Feste, es war – so wie heute auch – die interessierte Teilhabe der Freunde am universitären Leben.

Ein Kapitel Ihrer Biografie haben Sie mit dem Titel „Geselligkeit und Feste“ überschrieben – Kostümfeste waren en vogue: ein Hauch der wilden Zwanziger in Frankfurt? Tillich sprach gar von „glanzvoll prickelnder Atmosphäre der Frankfurter Zeiten“.

Aus verschiedenen Darstellungen und Büchern über die Weimarer Zeit allgemein und Frankfurt im Speziellen lässt sich feststellen, dass diese Kostümfeste in bürgerlichen und akademischen Kreisen sehr beliebt waren, dass man eine gewisse Feierlaune pflegte. Das waren private Feste in den großen Bürgervillen oder bei den Professoren, aber auch Zusammentreffen bei Konzerten, in der Oper oder im Städel. Solche Veranstaltungen waren Impulsgeber für eine kultivierte Geselligkeit. An Fasnacht konnten die Feste durchaus auch etwas Laszives haben. In der Biografie gehe ich beispielsweise auf ein Kostümfest im Hause des Religionsphilosophen Paul Tillich ein, über das Hannah Tillich rückblickend berichtet hat.

Welchen neuen Ansätzen folgten Riezler und seine Mitstreiter in der Lehre?

Ein schönes Beispiel, um Wissenschaftler und Studenten gleichermaßen einzubinden und zu einem Thema neue Erkenntnisse zu gewinnen, sind die interdisziplinären Seminare. Sie standen allen Studenten offen, Professoren aus verschiedenen Fächern wirkten mit, und auch Riezler gehörte zu den Mitveranstaltern. So gab es beispielsweise ein Liberalismus-Seminar, das die Entstehung des Liberalismus zugleich verknüpfte mit der Frage, wie man den Liberalismus eigentlich in der Weimarer Zeit wiederbeleben könne.

Die Universitäten der zwanziger Jahre waren geprägt von Hierarchien – in Frankfurt hatten Riezler und seine Mitstreiter anderes im Sinn. Wie sollten die Strukturen der Reformuniversität aussehen?

Da kam es nicht zu endgültigen Aussagen, aber eines war klar, die Hierarchien gehörten abgebaut. Das sind typische universitäre Reformvorstellungen, die bis heute aktuell sind: weniger Hierarchie, mehr an der Sache ausgerichtete Zusammenschlüsse. Das setzt voraus, dass alle Beteiligten fachlich sehr gut sind, was allerdings nur selten der Fall ist.

Es ging den jungen Wissenschaftlern aber auch damals schon um eine bessere soziale Absicherung.

Ja, die unbezahlten Privatdozenten neben den gut ausgestatteten Ordinarien, das provozierte Neid. Es wurden damals in den Fakultäten diskutiert, ob es zu verantworten sei, dass ein junger Wissenschaftler eine auch materiell entbehrungsreiche Zeit auf sich nehmen solle, ohne Aussicht auf eine Professur zu haben. Diese Debatten wurden allerdings nicht zu Ende geführt.

Alles schon mal da gewesen: weniger Hierarchien, mehr Mitsprache der wissenschaftlichen Mitarbeiter, Interdisziplinarität in Forschung und Lehre, Denkräume für Forscher abseits der Universität – geplant war ein Forschungskolleg im Odenwald. Was lässt sich für die aktuellen hochschul- und bildungspolitischen Debatten aus der damaligen Diskussion lernen?

Ob sich überhaupt aus dem Vergangenen etwas lernen lässt, ist schon mal fraglich. Die Historie lehrt eine gewisse Skepsis. Die Fragen sind heute so aktuell, wie sie damals waren, und es gibt nicht die Patentlösung. Die institutionelle Ausstattung und ihre Handhabung funktionieren heute einigermaßen. Was mir wichtiger erscheint, sind Enthusiasmus und ein klarer, wissenschaftlich fundierter Fächerkanon, das prägte die Riezler-Zeit. Heute gibt es an der Universität Disziplinen, in denen die Studenten viel besser und aussichtsreicher in den Fachhochschulen herangebildet werden könnten. An den Universitäten haben wir heute ein Sammelsurium an Fächern, wir sollten darüber nachdenken, ob nicht eine Verschlankung vorteilhaft wäre.

Gibt es derart prägende Persönlichkeiten wie Riezler auch in der heutigen Wissenschaftslandschaft – oder sind die Verfahren und Abläufe inzwischen so formalisiert, dass keine Freiräume für solche Netzwerker mehr bestehen?

Natürlich ist die heutige Situation eine ganz andere, es ist alles viel zu sehr formalisiert. Aber es hängt von den agierenden Personen ab: Ist jemand da, der diese starken Reglementierungen unterfängt und selbstständig handelt, dann kann Ähnliches wie damals auch heute möglich sein. Ich wüsste jetzt kein Beispiel und möchte auch niemand nennen wollen.

Aber das würde vermutlich nicht nur mich sehr interessieren!

Das glaube ich, aber es ist nicht die Aufgabe des Historikers, die Gegenwart namentlich kenntlich zu machen. Die Rektoren, Kanzler und Präsidenten, die ich erlebt habe, waren alles gestandene und gute Leute, aber keiner hatte – soweit ich das in Frankfurt überschaue – diesen Überblick, diese Souveränität, wie sie Riezler für sich beanspruchte. Das lag zum Teil nicht am Unvermögen der Betreffenden, sondern auch an einem anderen, stärker von Kollegialität geprägten Amtsverständnis. Aber dieses Kollegialitätsprinzip setzt theoretisch voraus, dass die gleichberechtigten Beteiligten ungefähr gleich gut begabt und fachlich ausgewiesen sind, da muss man heute rein quantitativ große Abstriche machen.

Nun gibt es seit 1972 in Hessen das Präsidialsystem, das die Position des Präsidenten, der Präsidentin auch durch eine längere Amtszeit stärkt.

Das Präsidialsystem hat sich nicht unbedingt bewährt, weil es voraussetzt, dass der Präsident, der ein Vertreter des Akademischen ist, auch ein verwaltungserfahrener Mann ist – und das muss ein Präsident vereinen. Das sind dann nicht unbedingt herausragende Gelehrte. Das alte System mit Kurator und Rektor, der nur ein oder zwei Jahre amtierte, war in meinen Augen das bessere.

Seit Anfang der 1970er Jahre forschen Sie als Professor an der Goethe-Universität insbesondere zu Themen der Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte. Sie haben die drei Standardwerke zur Geschichte der Frankfurter Universität geschrieben, was hat Sie mit Mitte 80 dazu bewogen, sich nun knapp zwei Jahre so intensiv mit Riezler zu befassen?

Ich war immer der Auffassung, dass es lohnend sei, sich mit dieser Zeit zu beschäftigen, weil es eine Glanzzeit der Universität war, wie sie nie wieder erreicht wurde. Ich hatte gehofft, dass in dieser Biografien-Reihe sich jemand fände, der diese Riezler-Biografie übernimmt. Als sich das nicht abzeichnete, dachte ich: Ich mache mich mal auf den Weg und schaue, was dabei herauskommen kann.

Das hätte doch vermutlich auch niemand anderes übernehmen können als Sie, Herr Professor Hammerstein! Sie haben den Überblick über das Material, das vorhanden ist, das teilweise noch in dem Universitätsarchiv schlummert. Ich denke nur an den Wettstreit zwischen der altehrwürdigen Heidelberger Ruprecht-Karls-Universität und der jungen, eher frechen Frankfurter Stiftungsuniversität, die Sie in dem Buch brillant beschreiben.

Ich gebe zu, ich bin nicht ganz unwissend an die Sache herangegangen. (lächend)

Gibt es schon Pläne für ein neues Buch?

Nein!

Aber es gibt Überlegungen?

Oh ja – früher habe ich viel als Neuzeithistoriker gearbeitet und veröffentlicht, aber das müsste ich in auswärtigen Archiven recherchieren, und das ist in meinem Alter nicht mehr so angenehm. Es wird eher ein Thema sein, bei dem ich die guten Ressourcen unserer Universität nutzen kann.

Notker Hammerstein, Kurt-Riezler – Der Kurator und seine Universität, SocietätsVerlag, ISBN 978-3-95542-316-2, Frankfurt 2019, 15 Euro. 18. Band in der Biografienreihe der Goethe-Universität „Gründer, Gönner und Gelehrte“.

Das Interview mit Prof. Notker Hammerstein führte Ulrike Jaspers.