Wie Gold, Blei & Co. entstanden sind

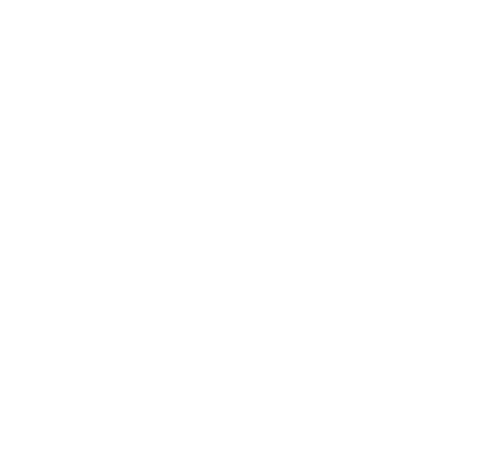

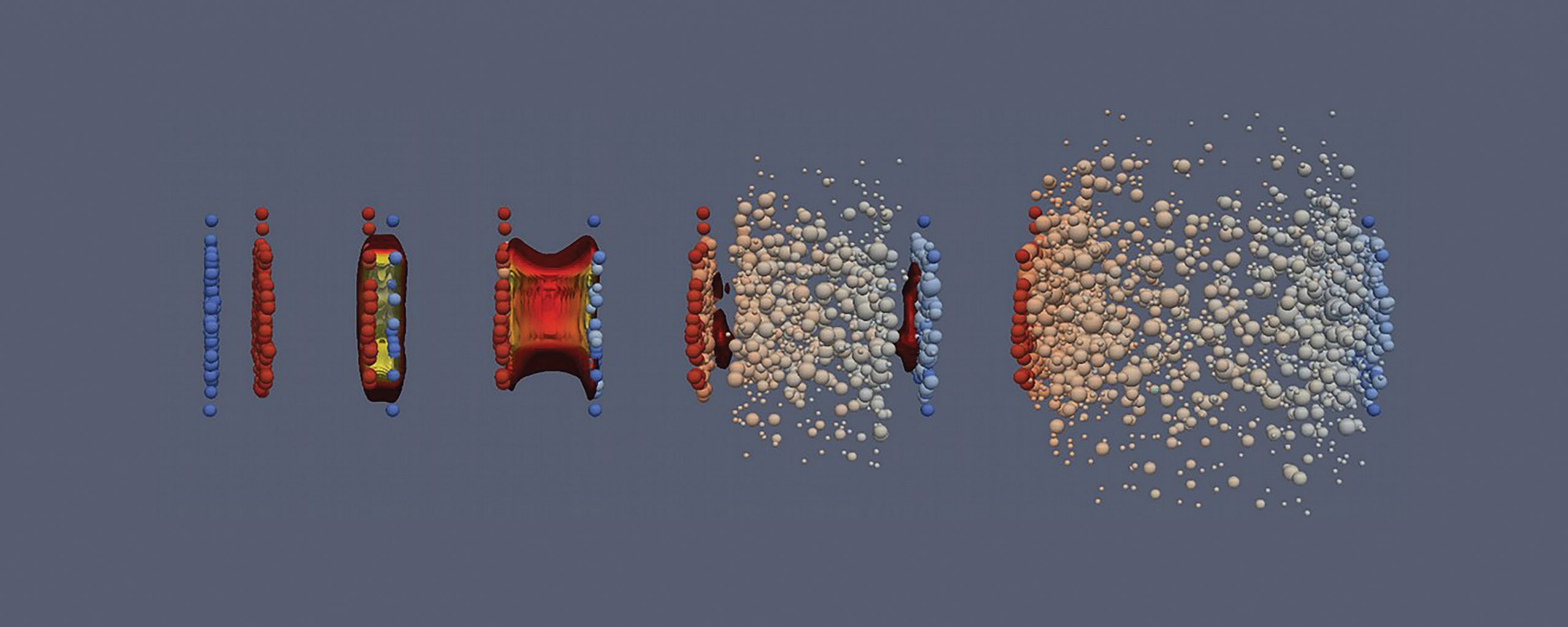

Wenn die Kerne schwerer Atome mit nahezu Lichtgeschwindigkeit aufeinanderprallen, bilden sich aus der ungeheuren Energie des Zusammenstoßes unzählige neue Teilchen, wie diese Simulationsrechnung zeigt. Sie künden von den Eigenschaften der extrem komprimierten Materie im Moment des Zusammenstoßes.

Beim Clusterprojekt ELEMENTS von Goethe-Universität, TU Darmstadt, Universität Gießen und GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung arbeiten Theorie und Experiment Hand in Hand, um die Struktur der Materie unter extremen Bedingungen zu verstehen. So wird ersichtlich, warum etwa Kollisionen von Neutronensternen viele der schweren Elemente auf unserem Planeten geliefert haben.

Wer sich mit der Entstehung der Elemente befassen will, muss sich auf Superlative gefasst machen. Denn aus dem Urknall sind nur die leichtesten Elemente wie Wasserstoff und Helium hervorgegangen. Um all die Materie zu schaffen, aus der Planeten wie die Erde und wir selbst bestehen, mussten diese leichten Atomkerne erst sukzessive zu schwereren Elementen verschmelzen. Je schwerer die Elemente, desto extremere Bedingungen werden benötigt: Wer hätte schon beim Blick auf seinen goldenen Ring gedacht, dass dieses Material der Überrest einer Neutronensternkollision ist? Am Clusterprojekt ELEMENTS wollen Forscherinnen und Forscher Materie unter genau solchen extremen Bedingungen untersuchen. Durch Versuche an Teilchenbeschleunigern und den Vergleich mit kosmischen Daten wollen sie dem Ursprung der Elemente und dem Verhalten bei sogenannten kataklysmischen kosmischen Prozessen auf die Schliche kommen, also Prozessen, die mit einer plötzlichen Zerstörung einhergehen (von griechisch Kataklysmos).

Der Prozess, wie Elemente im Lauf der kosmischen Entwicklung gebildet wurden, heißt Nukleosynthese. Dabei spielen eine ganze Reihe von Vorgängen eine Rolle – von der Kernfusion im Innern von Sternen wie unserer Sonne über Supernovaexplosionen bis hin zu Kollisionen von Neutronensternen. Die ersten Schritte bei diesem Prozess, die Kernfusion von Wasserstoff zu Helium und dann weiter zu Kohlenstoff, Sauerstoff, Eisen und anderen mittelschweren Elementen, ist heute bereits gut verstanden. Diese Elemente werden im Wesentlichen durch Fusionsprozesse in Sternen gebildet, wobei leichte Sterne nur leichte Elemente produzieren können, während schwere Sterne auch schwerere Elemente bis zur Größe von Eisen und Nickel zusammenbacken.

Entstehung der schweren Elemente

Doch die Entstehung der schweren Elemente wie Gold, Blei und Uran wirft viele Fragen auf: Welche Bedingungen müssen herrschen, damit derart schwere Atomkerne weiter anwachsen können? »Die Fusion kommt irgendwann an Grenzen«, sagt Hannah Elfner, die als Professorin für theoretische Kernphysik an der Goethe-Universität sowie am Darmstädter GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung arbeitet und bei ELEMENTS mitwirkt. »Je schwerer ein Atomkern ist, desto größer ist auch seine elektrische Ladung. Da Atomkerne unglaublich klein sind, herrschen in der Nähe des Atomkerns sehr starke elektrische Felder, die andere Atomkerne abstoßen.« Selbst die hohen Temperaturen im Zentrum von Sternen reichen dann nicht aus, um so schwere Atomkerne miteinander verschmelzen zu lassen. Auf der Erde stellen die notwendigen hohen Temperaturen zum Beispiel bei der Realisation von Fusionsreaktoren wie ITER eine Hürde dar, obwohl dort lediglich Wasserstoff fusioniert werden soll.

»Sehr schwere Elemente entstehen deshalb nicht durch Kernfusion, sondern durch Anlagerung von Neutronen, die elektrisch neutral sind und deshalb nicht von den Atomkernen abgestoßen werden«, so Elfner. Nun sind frei umherfliegende Neutronen nicht stabil, sondern zerfallen, wenn sie nicht von Atomkernen eingefangen werden. Um schwere Atomkerne zu erzeugen, braucht es eine große Menge an Neutronen. »So viele Neutronen werden nur bei extremen kosmischen Prozessen freigesetzt«, erklärt Elfner. Das sind zunächst Supernovaexplosionen, bei denen ganze Sterne zerstört werden. Je nach Art der Supernova kann am Ende ein Schwarzes Loch, ein Neutronenstern oder nichts weiter als eine heiße expandierende Gaswolke stehen. Falls Neutronensterne kollidieren, erzeugt dies noch extremere Bedingungen als eine Supernova. Die schwersten Elemente gehen aus solchen gigantischen Explosionen hervor, bei denen sogar Raum und Zeit so ins Wackeln geraten, dass diese Kollisionen mit sogenannten Gravitationswellendetektoren nachgewiesen werden können. Das ist vor ein paar Jahren endlich geglückt und wurde mit dem Nobelpreis gewürdigt.

»Für die heutige Astro- und Kernphysik sind Neutronensterne besonders spannend, weil sie aus reiner Kernmaterie bestehen und weil sie unglaublich dicht sind«, sagt Tetyana Galatyuk, die als Professorin für experimentelle Teilchenphysik an der Technischen Universität Darmstadt ebenfalls an ELEMENTS beteiligt ist. »Uns interessieren dabei aber weniger die Gravitationswellen, die freigesetzt werden, wenn zwei solcher Objekte zusammenstoßen. Uns beschäftigt vielmehr die Frage, wie sich die Kernmaterie unter diesen Bedingungen verhält.«

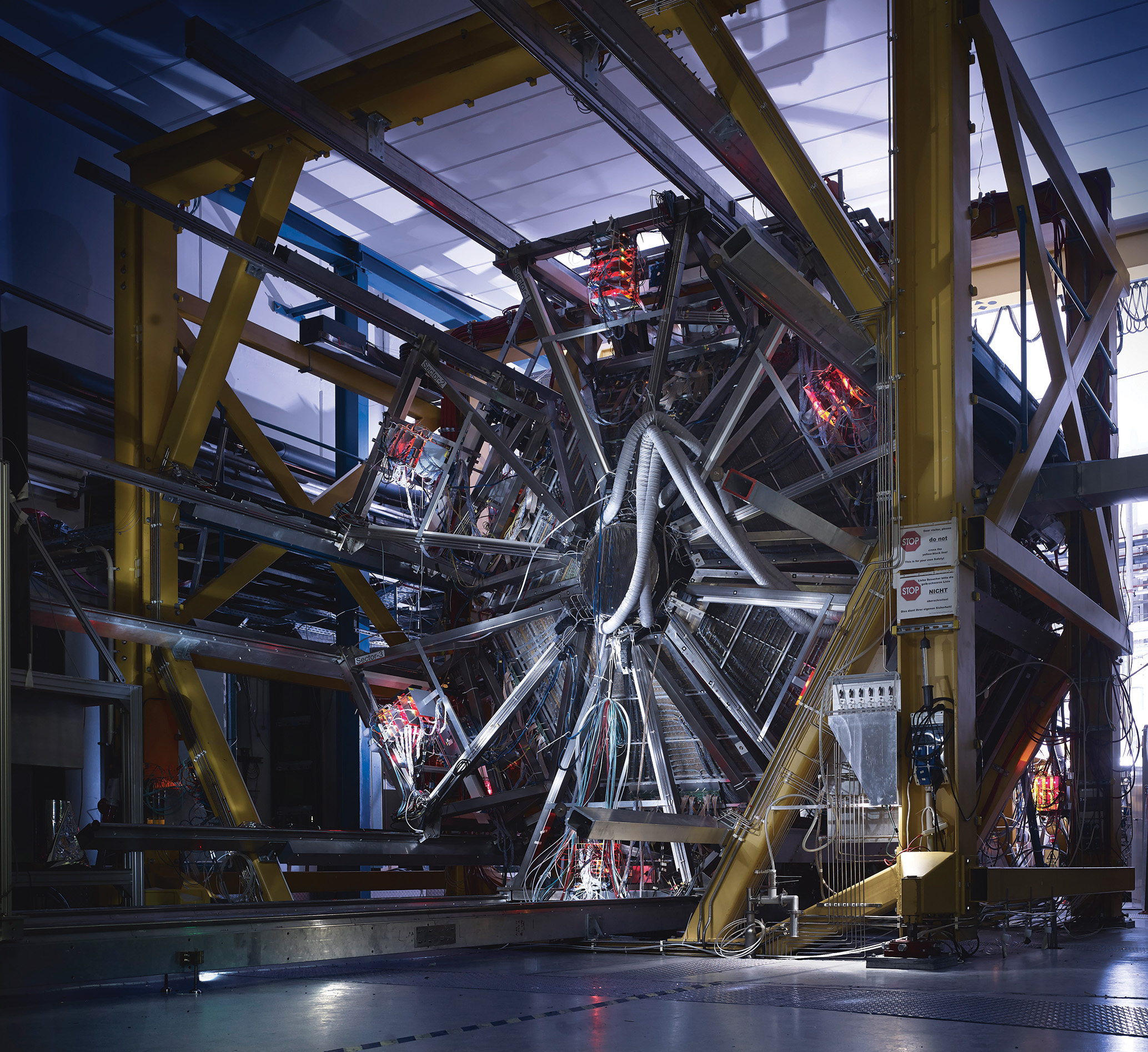

Forscherinnen und Forscher aus neun Ländern haben zum Bau des HADES-Detektors am GSI Helmholzzentrum für Schwerionenforschung beigetragen, der hier von der Rückseite zu sehen ist. Die schirmartig angeordneten Detektorelemente fangen die Teilchenschauer auf, die als Folge kollidierender schwerer Atomkerne entstehen.

Atomkerne zerplatzen

Denn Atomkerne unterliegen selbst schon riesigen Kräften. Ein Atomkern ist winzig im Vergleich zu seiner Elektronenhülle und rund um den Faktor 100 000 kleiner. Auf diesem kleinen Raum drängen sich Neutronen und positiv geladene Protonen. »Und wir bei ELEMENTS wollen sehen, was passiert, wenn wir diese Kernmaterie weiter verdichten und aufheizen«, erklärt Galatyuk. »Dazu schießen wir in Teilchenbeschleunigern wie etwa hier an der GSI oder auch am CERN und in Brookhaven in den USA schwere Atomkerne aufeinander und analysieren die Kollisionen.« Große Detektoren machen die Spuren sichtbar, die diese Atomkernkollisionen hinterlassen.

Dabei finden innerhalb kürzester Zeit hochkomplexe Prozesse statt, die aufwendiger Analyse bedürfen. »Solche Geschehnisse lassen sich nicht mehr einfach aus den bekannten Naturgesetzen berechnen«, sagt Elfner. Die Atomkerne zerplatzen, vermischen sich und können sogar neue Materiezustände annehmen. »Um die Daten von solchen Experimenten zu interpretieren, müssen wir Theoretiker mit Modellen und Simulationen arbeiten.«

Ohne eine enge Zusammenarbeit von Experiment und Theorie geht hier nichts: Nur aufwendige Analysen erlauben es, in der Vielzahl von Spuren in den Detektoren die interessanten Ereignisse zu finden, die neue Erkenntnisse über die Kernmaterie bringen. »Wenn wir schwere Atomkerne wie Blei- oder Goldkerne aufeinanderschießen, kann sich dort ein neuartiger Materiezustand bilden, das sogenannte Quark-Gluon-Plasma«, erklärt Galatyuk. Dabei platzen die Protonen und Neutronen in den Atomkernen gewissermaßen auf und ihre elementaren Bestandteile, die Quarks und Gluonen, fliegen für einen winzig kurzen Augenblick frei durcheinander, bevor sie sich wieder zu Kernteilchen vereinigen.

New York als Zuckerwürfel

»Bei solchen Kollisionen werden Temperaturen von rund einer Billion Grad erreicht, das ist 100 000-mal heißer als im Zentrum der Sonne«, so Galatyuk. »Dabei wird die ohnehin extrem dichte Kernmaterie nochmals um den Faktor drei bis fünf zusammengequetscht und erreicht eine gigantische Dichte von rund 280 Millionen Tonnen pro Kubikzentimeter. Das ist so, als würde man die gesamte Stadt New York mit allen Gebäuden in einen Zuckerwürfel komprimieren.«

Allerdings besteht so ein ultraheißer Feuerball, wie er bei der Kollision von schweren Atomkernen entsteht, nur für extrem kurze Zeit. Schon nach weniger als einer milliardstel billionstel Sekunde ist er wieder zerfallen. »Innerhalb dieser kurzen Zeitspanne können die zahlreichen Quarks und Gluonen in diesem Feuerball rund ein Dutzend wechselseitige Zusammenstöße machen, was für ein sehr komplexes Signal im Detektor sorgt«, erklärt Elfner.

Allerdings kommt den Forscherinnen und Forschern hier ein willkommener Effekt zugute: In seltenen Fällen wird mitten im heißen Feuerball ein sehr hochenergetisches Lichtteilchen erzeugt, das seine Energie dann in ein Paar aus Elektron und Positron – dem Antiteilchen des Elektrons – umwandelt. Das Elektron und das Positron gehen keine Wechselwirkung mit den Quarks und Gluonen des Feuerballs ein und können deshalb Informationen über dessen Inneres nach außen tragen.

Zusammenprall der schweren Kerne: Nahe der Lichtgeschwindigkeit sind die Atomkerne nicht mehr kugelförmig, sondern länglich verzogen (blau und rot, links). Beim Zusammenprall bildet sich ein Feuerball, in dem sich für einen winzigen Sekundenbruchteil eine »Suppe« der Elementarteilchen bildet, das Quark-Gluon-Plasma. Mit der Expansion schließen sich die Quarks und Gluonen wieder zu Kernbausteinen, den Hadronen, zusammen (rechts).

Der Feuerball im HADES

»Diese Elektron-Positron-Paare können wir nutzen, um sozusagen ›Röntgenbilder‹ des Feuerballs zu schießen, da sie ihn gut durchdringen können, ähnlich wie Röntgenstrahlen den menschlichen Körper durchleuchten«, sagt Galatyuk. »Ein wichtiger Teil meiner Arbeit ist es deshalb, Methoden und Detektorkomponenten zu entwickeln, mit denen man diese Elektron-Positron-Paare möglichst gut erkennen und auswerten kann.«

Im Augenblick nutzt die Kernphysikerin noch den Detektor HADES (High Acceptance Di-Electron Spektrometer), der seit 2002 seine Dienste bei GSI verrichtet. Für das neue Beschleunigerzentrum FAIR, das gerade in Darmstadt entsteht, soll der im Bau befindliche Detektor CBM (Compressed Baryonic Matter) diese Aufgabe weiterführen. »Bislang haben wir beispielsweise Goldkerne auf 90 Prozent der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, bei FAIR werden bis zu 99 Prozent der Lichtgeschwindigkeit erreicht«, so Galatyuk.

Und das ist nur eine Seite der Medaille: An der neuen Anlage werden wesentlich mehr Kollisionen stattfinden. Das heißt auch, der neue Detektor wird rund 500-mal schneller Daten aufzeichnen müssen als der alte. Versuchsreihen, die bislang einen Monat gedauert haben, lassen sich nun in der Mittagspause durchführen. Das eröffnet eine Vielzahl von Möglichkeiten und gibt Hoffnung, vor allem seltene Effekte schneller mit überzeugender Statistik nachweisen zu können. »Allerdings müssen bei der gestiegenen Kollisionsrate auch die Signale der elektronischen Komponenten viel schneller ausgelesen und gespeichert werden«, erklärt Galatyuk. »Wir werden hier weltweit Rekordmaßstäbe setzen.«

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

- Teilchenbeschleuniger können geladene Atomkerne (Ionen) auf nahezu Lichtgeschwindigkeit bringen.

- Prallen diese Ionen mit Atomkernen zusammen, so lösen sich für Sekundenbruchteile und auf winzigstem Raum die Atomkerne in ihre Elementarbestandteile auf.

- Mit solchen Experimenten und theoretischen Berechnungen wollen Forscherinnen und Forscher herausfinden, wie bei Kernmaterie feste und Plasmaphasen ineinander übergehen.

Von Atomen zu Sternen

Einige Detektorkomponenten haben die Darmstädter sogar schon am Beschleuniger von Brookhaven getestet. Nach der Reise per Container über den Atlantik haben die neuen Komponenten an der dortigen Anlage gute Dienste geleistet und werden nach Wunsch der amerikanischen Kollegen vielleicht sogar dort verbleiben, während an der GSI an Weiterentwicklungen gearbeitet wird.

Wenn die Anlage erst einmal wie gewünscht läuft, werden sich auch ausgefallene Wünsche der Wissenschaftsgemeinde hoffentlich erfüllen lassen. »Wir würden gerne wissen, ob Kernmaterie ebensolche Phasenübergänge durchmacht, wie wir das etwa von Wasser kennen«, sagt Elfner. Beim Übergang von Eis zu Wasser oder von Wasser zu Dampf ändert sich die Temperatur nicht, während Energie zugeführt wird. Diese zusätzliche Energie wird in die Umwandlung des Aggregatzustands gesteckt. »Es wird vermutet, dass sich das bei Kernmaterie ähnlich verhält«, so Elfner. Um das zu ermitteln, brauchen die Theoretiker neue Daten wie etwa die Elektron-Positron-Röntgenbilder aus dem Herzen der kleinen Feuerbälle. Aber nicht nur dies, sondern auch die Erzeugung exotischer Teilchen und die Präzisionsuntersuchung bekannter Phänomene stehen auf dem Forschungsprogramm.

»Es ist bei unserer Arbeit immer wieder faszinierend zu sehen, wie die Physik des Kleinsten, die subatomare Kern- und Teilchenphysik, mit kosmischen Phänomenen wie Neutronensternen, Supernovae und der Nukleosynthese zusammenhängt«, fasst Elfner zusammen. »Und ohne eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten in Theorie und Experiment geht heute gar nichts mehr.«

Zu den Personen

Hannah Elfner, Jahrgang 1982, ist Leiterin der Sektion »Heiße und dichte quantenchromodynamische Materie« am GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung und koordiniert dort die theoretische Forschung. Die gebürtige Frankfurterin hat an der Goethe-Universität Physik studiert und wurde hier auch promoviert. Anschließend hat sie als Postdoc am Helmholtz International Center for FAIR gearbeitet, bevor sie als Feodor-Lynen Fellow an die Duke University in North Carolina ging. Danach kehrte sie nach Deutschland zurück und übernahm eine Professur an der Goethe-Universität sowie Leitungspositionen an der GSI. Seit 2013 ist sie zudem Fellow und seit 2022 Senior Fellow des Frankfurt Institute for Advanced Studies.

Tetyana Galatyuk, Jahrgang 1981, ist Leiterin der Gruppe »QCD Matter Research« an der GSI und Professorin für Experimentelle Hadronen- und Kernphysik am Institut für Kernphysik der TU Darmstadt. Geboren in Kusnezowsk, Ukraine, hat sie ihren Master in Kern- und Teilchenphysik an der Universität Kiew abgelegt und wurde anschließend an der Goethe-Universität promoviert. Unter anderem erhielt sie den Röntgenpreis der Universität Gießen und den Preis der Freunde und Förderer der Goethe-Universität. Sie ist Sprecherin der Allianz »Kosmische Materie im Labor« im Helmholtz-Programm »Materie und Universum« und Vorsitzende des Komitees für Hadronen- und Kernphysik in Deutschland.

Der Autor:

Dirk Eidemüller, Jahrgang 1975, studierte Physik und als Nebenfach Philosophie in Darmstadt, Heidelberg, Rom und Berlin, schloss mit einem Diplom in Astroteilchenphysik ab und promovierte in Wissenschaftsphilosophie. Er wohnt in Berlin und arbeitet als freier Autor und Wissenschaftspublizist.