Die Zusammensetzung des Teams hat es ihm angetan: „Ganz besonders mag ich, dass die Gruppe aus Kolleginnen und Kollegen besteht, die alle ganz unterschiedliche Hintergründe haben und deshalb Experten für ganz verschiedene Themen und Methoden sind“, sagt Francesco Ferrari über die Mitglieder der Arbeitsgruppe von Maria Roser Valenti am Institut für Theoretische Physik. Dieser Gruppe hat er sich im November 2019 als Postdoktorand angeschlossen, weil er die Zusammenarbeit und den Austausch mit anderen als Nährboden für eigenes Wachstum betrachtet, auf dem er sich weiterentwickeln möchte; die Alexander von Humboldt-Stiftung ist von Ferraris Wachstumspotenzial in der Gruppe Roser Valenti so sehr überzeugt, dass sie sein Forschungsvorhaben seit Februar 2020 mit einem Stipendium fördert.

„Während ich hier bin, möchte ich von den anderen Gruppenmitgliedern bestimmte numerische Techniken lernen, mit denen sich reale, experimentell schon untersuchte Materialien auch theoretisch beschreiben lassen“, erläutert Ferrari, „und das heißt, ich möchte zunächst einmal lernen, mit den Leuten auf Augenhöhe zu kommunizieren, die diese Techniken anwenden.“ Seine Kolleginnen und Kollegen gingen physikalische Probleme aus ganz unterschiedlichen Perspektiven an, sagt er und hebt hervor, dass außerdem sehr gute Verbindungen zu einigen anderen Gruppen bestünden: „Networking ist für die Qualität von Forschung essenziell, nicht nur unter uns Theoretikern, sondern auch mit experimentell arbeitenden Kollegen, weil wir uns mit unseren abgehobenen Themen sonst ruckzuck in einer Ecke wiederfinden.“

Mit abgehobenen Theorie-Themen, beispielsweise mit „Quasiteilchen“, „Phasenübergängen“ und „Vielkörper-Ansätzen“ hat er sich schon an italienischen Universitäten sowie in Spanien und Kanada beschäftigt: zunächst an der Universität von Mailand, wo er sein Bachelor- und sein Masterstudium absolvierte, unterbrochen durch das halbe Jahr, das er für seine Masterarbeit im spanischen San Sebastian verbrachte, und anschließend während seiner Promotion an der Universität von Triest. Während er an seiner Dissertation arbeitete, absolvierte er zudem ein zweimonatiges Praktikum an einem Institut für Künstliche Intelligenz in Toronto, um quantenmechanische Vielteilchensysteme auch mithilfe von Strategien des maschinellen Lernens zu beschreiben.

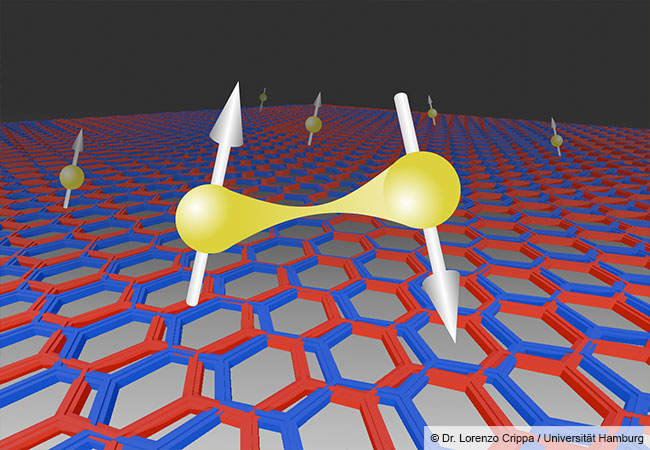

Nach oben oder nach unten – das ist die Frage

In Triest kam Ferrari zum ersten Mal mit dem Phänomen in Berührung, zu dem er auch jetzt, als Postdoc, noch forscht: Er beschreibt Systeme aus mikroskopisch kleinen, quantenmechanischen Teilchen (Atome mit ihren äußeren Elektronen), die in einem speziellen regelmäßigen Muster angeordnet sind und die sich gegenseitig beeinflussen. Insbesondere muss, wenn der „Spin“ (eine quantenmechanische Eigenschaft, die man sich als einen Pfeil vorstellen kann) nach oben zeigt, der Spin des benachbarten Teilchens nach unten zeigen. Wenn jetzt aber die vielen Teilchen, aus denen ein Material besteht, beispielsweise in einem Dreiecksmuster angeordnet sind, hat das dritte Teilchen ein Problem: Einerseits muss sein Spin wegen des ersten Teilchens nach unten zeigen. Andererseits muss er wegen des zweiten Teilchens nach oben zeigen. Der dritte Spin kann also eigentlich nicht existieren. Ganz allgemein ist der Spin dafür verantwortlich, ob ein Material magnetisch ist und welche konkreten magnetischen Eigenschaften es aufweist. Deswegen hat ein Material, das aus Teilchen mit diesen „unmöglichen“ Spins aufgebaut ist, ungewöhnliche magnetische Eigenschaften, die als „magnetische Frustration“ bezeichnet werden.

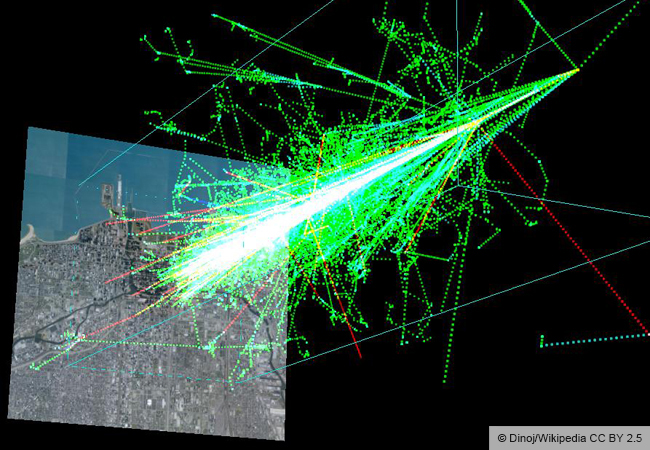

Was in solch einem magnetisch frustrierten Material passiert, wenn es sich zum Beispiel in einem äußeren Magnetfeld befindet oder wenn Druck auf das Material ausgeübt wird, lässt sich durch ein „Modell“ – einen Satz quantenmechanischer Gleichungen – erfassen, die Ferrari löst. Je mehr Effekte er dabei berücksichtigt (zum Beispiel, dass sich das Material in einem äußeren Magnetfeld befindet oder dass Druck auf das Material ausgeübt wird), desto komplizierter wird es, die Gleichungen zu lösen, und Ferrari kann als jeweilige Lösung nicht mehr eine konkrete Formel angeben, sondern muss ihren jeweiligen Wert in aufwendigen Simulationen ermitteln. Die Lösungen, die er auf diese Weise berechnet, entsprechen dann den Teilchen, die in dem magnetisch frustrierten Material existieren.

Sein Ziel: Selbst ein Modell aufstellen

Schon früher, während seiner Promotion, habe er sich mit theoretischen Modellen magnetischer Frustration beschäftigt, die andere Wissenschaftler zuvor aufgestellt hätten, erläutert Ferrari. „Das kann ich aber nicht so einfach für meine jetzige Forschung weiterverwenden“, fährt er fort, „dabei ging es nämlich um eine andere Klasse von Stoffen, für die man ganz andere Modelle braucht.“

Auch an der Goethe-Universität habe er bislang das Verhalten magnetisch frustrierter Materialien anhand von schon bestehenden Modellen untersucht, sagt Ferrari und fügt hinzu: „Darüber möchte ich in meiner weiteren Forschung noch hinausgehen. Mein Humboldt-Stipendium geht bis Ende Januar 2022, und bis dahin möchte ich gerne von meinen Kolleginnen und Kollegen lernen, wie ich für ein konkretes magnetisch frustriertes Material das entsprechende Modell aufstelle.“ Umso mehr freut er sich darauf, den anderen Gruppenmitgliedern endlich wieder von Angesicht zu Angesicht zu begegnen, statt Covid-19-konform vom heimischen Schreibtisch aus an Online-Besprechungen teilzunehmen, denn: „Gerade, wenn ich von anderen etwas lernen möchte, ist es besser, ihnen von Angesicht zu Angesicht zu begegnen, nicht nur am Bildschirm.“

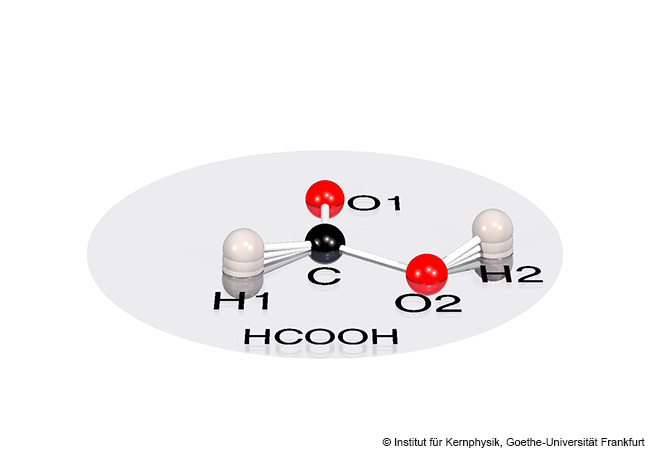

Ferrari wird für seine Forschung nicht nur das theoretisch-physikalische und numerische Know-how der übrigen Mitglieder der Gruppe Roser Valenti nutzen: „Als Erstes benötige ich dafür experimentelle Ergebnisse zu meinen Materialien“, erläutert er, „beispielweise ihre genaue chemische Zusammensetzung und in welchem Muster die einzelnen Atome des jeweiligen Materials angeordnet sind.“ Ausgehend von diesen Informationen wolle er dann mithilfe der sogenannten Dichtefunktionaltheorie – eines wichtigen quantenmechanischen Näherungsverfahrens – ein Modell für dieses Material aufstellen; aus diesem lassen sich schließlich Eigenschaften wie der Magnetismus des Materials, sein Verhalten unter Druck und seine Temperaturabhängigkeit ermitteln.

„Der Forschungsansatz von Francesco Ferrari passt hervorragend zur Arbeit meiner Gruppe“, kommentiert Maria Roser Valenti. Die Mitglieder ihrer Gruppe am Institut für Theoretische Physik untersuchten unter anderem die genauen Ursachen für das spezielle Verhalten frustrierter Magnete, sagt Roser Valenti; hierbei kämen verschiedene analytische und numerische Verfahren zum Einsatz: „Ferrari ist ein absoluter Experte für ein ganz bestimmtes Simulationsverfahren, das wir als ‚Variational Monte Carlo‘ bezeichnen. Das ist tatsächlich eines der wenigen Verfahren, das eine angemessene quantenmechanische Beschreibung frustrierter Magnete liefert, und daher können wir durch die Zusammenarbeit mit Ferrari auch einige unserer eigenen Projekte weiterentwickeln.“

Stefanie Hense

Dieser Beitrag ist in der Ausgabe 4/2021 (PDF) des UniReport erschienen.