Rikki John Dean erhält Auszeichnung für Artikel zum Thema »Public Participation«.

Für seinen Artikel »Beyond radicalism and resignation: the competing logics for public participation in policy decisions«, der 2017 in der Zeitschrift Policy & Politics erschienen ist, hat Dr. Rikki John Dean, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Prof. Brigitte Geißel / Institut für Politikwissenschaft, den »Bleddyn Davies prize for the best Early Career paper published in 2017« erhalten. Der UniReport hatte die Gelegenheit, Dean einige Fragen zu seiner Forschung zu stellen.

UniReport: Herr Dr. Dean, warum hat der Begriff der Partizipation heutzutage eine solche große Bedeutung erhalten? Steht Partizipation gar für ein neues Demokratieverständnis?

Dr. Rikki John Dean: Die repräsentative Demokratie vermag nicht mehr, große Teile der Gesellschaft anzusprechen, gleichzeitig wächst das Interesse an neuen Wegen der politischen Partizipation durch direkte und/oder deliberative demokratische Innovationen. Die Forschungsstelle von Prof. Brigitte Geißel ist eine der wenigen weltweit, in der Wissenschaftler gemeinsam auf diesem Aspekt von Demokratie konzentrieren. Die wachsende Bedeutung von Partizipation in der öffentlichen Verwaltung steht in Verbindung mit verwandten, aber leicht abweichenden Herausforderungen.

Auf der linken wie auch auf der rechten Seite des politischen Spektrums ist die Zuversicht geschwunden, dass die technokratische Bürokratie, die die Wohlfahrtsstaaten der Nachkriegszeit auszeichneten weiterhin die Fähigkeit, das Wissen und den Willen besitzt, die Probleme zu lösen, mit denen moderne Gesellschaften sich heute konfrontiert sehen. Die öffentliche Verwaltung ist nicht nur darin gescheitert, Armut und Ungleichheit in der Gesundheitsversorgung zu lösen, sondern ihre Programme haben sogar denjenigen geschadet, denen sie eigentlich zugute kommen sollten. Zum Beispiel im Vereinigten Königreich, mit dessen Situation ich mich am besten auskenne, führten Stadtteilentwicklungsprogramme letztlich dazu, dass die Bewohner vertrieben wurden; Krankenhäuser sind für den Tod von Hunderten von Patienten verantwortlich; soziale Wohnungsbauten sind eingestürzt oder es gab Brände mit Todesopfern. Es kam zu diesem katastrophalen Versagen, obwohl die Betroffenen dagegen protestiert und davor gewarnt haben.

Gibt es die Hoffnung, dass Partizipation so etwas verhindern kann?

Es gibt drei Gründe, auf denen Forderungen nach einer stärkeren Einbeziehung des Bürgers in Entscheidungsprozesse hauptsächlich basieren. Ein Grund ist normativ; demnach haben wir das Recht, in Entscheidungen eingebunden zu werden, die uns betreffen. Ein zweiter Grund ist epistemischer Natur: Wir verfügen über Wissen, das dazu beitragen kann, dass die Entscheidung eine bessere wird. Der dritte Grund ist ein pragmatischer: Eine Einbeziehung ist notwendig, damit Verwaltungsmaßnahmen effektiv sein können.

Das Schöne von demokratischen Innovationen in der öffentlichen Verwaltung liegt darin, dass die normativen, epistemischen und pragmatischen Forderungen gewöhnlich verschmelzen. Stellen Sie sich vor, dass Sie ein Anti-Armuts- Programm entwerfen und umsetzen wollen. Menschen, die Armut selber erfahren, werden von dem Programm am meisten betroffen sein; sie verfügen über eine spezielle erfahrungsgesättigte Expertise, die Verwaltungsbeamte nicht besitzen. Der Demokratie-Theoretiker Mark Warren hat die These aufgestellt, dass im 21. Jahrhundert die Demokratisierung der öffentlichen Verwaltung eine ebenso große Chance für die Demokratie darstellt wie das Streben nach dem allgemeinen Wahlrecht im 19. und 20. Jahrhundert.

Würden Sie bitte einmal ein typisches Beispiel nennen für Partizipation in der öffentlichen Verwaltung?

Es gibt kein Musterbeispiel für demokratische Innovationen in der Verwaltung – solche Verfahren reichen von deliberativen Konsultationen über Planungszellen mit nur 20 Teilnehmern bis hin zu stadtweiten Bürgerhaushalten, in denen Bürger selbst über Teile der öffentlichen Ausgaben bestimmen. Eine außergewöhnlich ambitionierte Initiative, die ich gerade zusammen mit John Boswell (University of Southampton) und Graham Smith (University of Westminster) untersuche, nennt sich „NHS Citizen“. Das war ein Versuch des Vorstandes der NHS England, des nationalen Gesundheitssystems in England, öffentliche Meinungen in seine strategische Entscheidungsfindung mit einzubeziehen. Es war ein komplexer Prozess, der viele verschiedene Kanäle des Engagements umfasste und sowohl eine Online- Plattform als auch persönliche Treffen dafür nutzte. Im ersten Schritt sollte den Bürgern und den Nutzern des Gesundheitssystems Raum gegeben werden, um darüber zu diskutieren, was wichtige Themen für das Nationale Gesundheitssystem sein könnten.

Diese Themen durchliefen dann einen öffentlichen Prozess der Priorisierung, und die wichtigsten wurden ausgewählt für den Höhepunkt des Prozesses: eine Bürgerversammlung, in der 250 Bürger mit dem Vorstand des NHS England darüber diskutierten, wie die ausgewählten Themen behandelt werden könnten. Aber NHS Citizen wurde nach anfänglichen Versprechungen doch aufgelöst. Daher untersuchen wir, was schiefgelaufen ist und was von diesem zukunftsweisenden Versuch im Bereich der partizipatorischen Verwaltung gelernt werden kann.

Was sind die Herausforderungen, was sind die Hindernisse, was sind die Grenzen von Partizipation, wo kann diese sogar für nichtdemokratische Ziele missbraucht werden?

Ein Hindernis ist, dass sich Beamte oft selbst als neutrale und kompetente Technokraten sehen. Partizipatorische Formen werden als eine Bedrohung für ihr professionelles Selbstverständnis empfunden: Es ist ihr Job zu wissen, was zu tun ist – wenn sie die Öffentlichkeit fragen müssen, machen sie ihren Job wohl nicht richtig. Ein anderes großes Problem ist das „democracy-washing“: Das ist dann der Fall, wenn Institutionen partizipatorische Mittel nur dazu einsetzen, eine Entscheidung zu legitimieren, die sie bereits getroffen haben – und nicht etwa, damit der Öffentlichkeit wirklich eine Einflussmöglichkeit bei der Gestaltung von Politik gewährt wird.

Diese Prozesse führen natürlich zu Skeptizismus und zu einer Beteiligungsmüdigkeit unter den Bürgern. Meine Arbeit nimmt ein unterschätztes Hindernis bei der erfolgreichen Durchführung partizipatorischer Maßnahmen in der öffentlichen Verwaltung in den Blick: nämlich die Frage, was wir überhaupt meinen, wenn wir über Partizipation sprechen. Partizipation kann ebenso viele Formen annehmen wie auch Bedeutungen haben. Das ist die Seite, die sie so attraktiv macht – ebenso für Liberale, Radikale wie auch für Befürworter autoritärer Systeme. Im Unterschied zu anderen diskutierten Begriffen wie Freiheit, Fairness oder Gerechtigkeit wird der Vieldeutigkeit von Partizipation wenig Aufmerksamkeit geschenkt.

Sie haben eine neue Typologie von Partizipation entwickelt – warum?

Die konzeptuelle Unbestimmtheit von Partizipation kann zu Frustrationen und weiteren Problemen führen. Partizipation wurde verständlicherweise bisher in Begriffen der partizipatorischen und/oder deliberativen Demokratie gedacht. Doch viele Institutionen, die Formen von Partizipation übernehmen, sind überhaupt nicht von partizipatorischen oder deliberativen Demokraten geprägt – warum also tun sie das? Partizipatorische Demokraten beobachten diese Prozesse mit Argwohn, sehen diese als scheinbare Partizipation oder als Versuch, die Öffentlichkeit zu manipulieren.

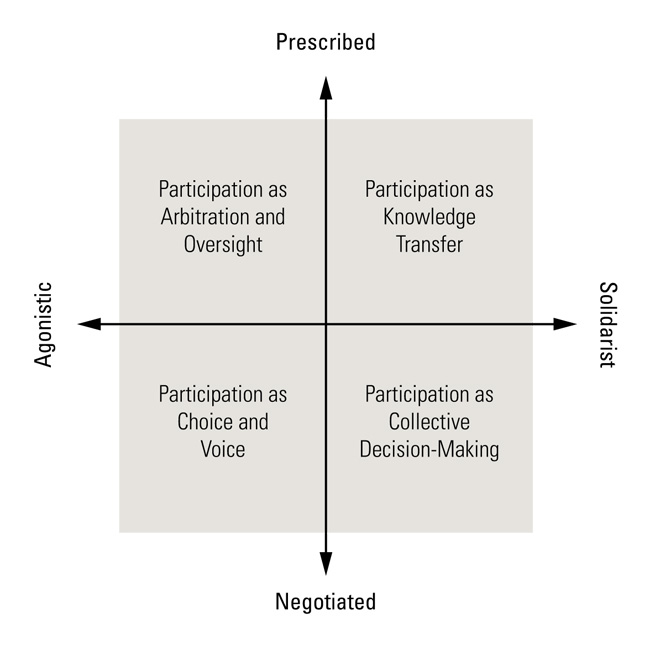

Es gibt natürlich Situationen, wo dies auch zutrifft, aber ich gehe erst mal davon aus, dass diese Initiativen echt sind, aber möglicherweise andere Interessen verfolgen als die partizipatorischen Demokraten. Ich habe vier primäre Modi von Partizipation entwickelt: „Wissensvermittlung“ („knowledge transfer“), „Kollektive Entscheidungsfindung“ („collective decision-making“), „Wahl und Stimme“ („voice and choice“) und „Vermittlung und Aufsicht“ („arbitration and oversight“). Jeder der vier Modi hat seine eigenen Ziele und verwandte Formen partizipatorischer Praxis, in Verbindung stehend zu unterschiedlichen theoretischen Traditionen.

Welchen Nutzen hat diese neue Typologie?

Die Typologie kann uns dabei helfen, die strategischen Entscheidungen und Kompromisse, die wir machen müssen, wenn wir uns in partizipatorischen Aktivitäten engagieren, zu beleuchten. Stellen Sie sich eine Mitarbeiterin der Verwaltung vor, die ihre Kollegen davon überzeugt, dass eine neue Policy-Implementation eine breite öffentliche Beteiligung beinhalten sollte. Sie steht nun vor schwierigen Entscheidungen: Wer wird sich beispielsweise an dem Prozess beteiligen? Wenn die Partizipation offen für alle bleibt, wird der Prozess innerhalb ihrer Abteilung dafür kritisiert werden, dass wieder nur die ‚üblichen Verdächtigen‘ involviert sind.

Aber wenn die Partizipation beschränkt ist, beispielsweise auf zufällig ausgewählte Bürger, dann werden einflussreiche NGO-Vertreter den Ausschluss beklagen. Wie sie dieses Dilemma löst, hängt davon ab, wie die Beteiligungsinitiative und ihre Ziele gerahmt sind. Die Mitarbeiterin wird unterschiedliche Antworten erhalten, je nachdem, ob das Ziel ist, erfahrungsbasiertes Wissen einzuholen, politische Gleichheit umzusetzen oder aus der Sackgasse einer Interessenvertretung herauszukommen. Wenn man explizit macht, was gewöhnlich implizite Annahmen über Partizipation sind, wird das die Konzepte von Partizipation zielgerichteter machen; und schließlich sollte eine bessere Partizipation auch zu einer besseren Politik führen.

[dt_call_to_action content_size=“small“ background=“fancy“ line=“true“ style=“1″ animation=“fadeIn“]

Rikki John Deans kompletter Artikel steht bereit unter www.ingentaconnect.com

[/dt_call_to_action]

Dieser Artikel ist in der Ausgabe 4.18 des UniReport erschienen. PDF-Download »