Das Institut für Ethnologie und Afrikastudien der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) und das Institut für Afrikanistik der Goethe-Universität Frankfurt starteten Anfang des Jahres das gemeinsame Pilotprojekt „Afrikaner*innen im Rhein-Main-Gebiet“. Es widmet sich dem gesellschaftspolitisch hochaktuellen Thema der sprachlichen Integration. Gefördert wird diese Kooperation durch den Initiativfonds Forschung der Rhein-Main-Universitäten (RMU).

Ihr Büro am Institut für Afrikanistik der Goethe-Universität hat Dr. Klaudia Dombrowsky-Hahn eben erst bezogen. Doch im Vorfeld ist bereits einiges passiert. „Unser Projekt ist bereits im Januar gestartet“, erzählt sie. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Dr. Sabine Littig vom Institut für Ethnologie und Afrikastudien (ifeas) der JGU war sie unterwegs in der Main-Metropole. Unter anderem besuchten die beiden sogenannte Afro-Shops, von denen es gerade im Frankfurter Bahnhofsviertel eine ganze Reihe gibt.

„Normalerweise reisen wir nach Afrika, um dort zu forschen“, sagt Dombrowsky-Hahn. „Nun aber holen wir unsere Forschung hierher.“ – „Es ist ein echtes Pilotprojekt, es gibt noch nichts Vergleichbares“, ergänzt Littig. „Deswegen sind wir auch völlig offen, was die Ergebnisse angeht.“ Die Afrikanistik – oder genauer: die Afrikalinguistik – soll um einen neuen Blickwinkel bereichert werden.

Vielsprachigkeit in Afrika

Es geht um Aspekte der sprachlichen Integration: Wie erlernen Menschen, die oder deren Eltern aus Afrika stammen, die deutsche Sprache? Welche Strategien spielen dabei eine Rolle? Was bedeutet der Spracherwerb für sie und was passiert mit ihren eigenen Sprachen? Diesen Fragen geht das Projekt „Afrikaner*innen im Rhein-Main-Gebiet“ auf den Grund. Gefördert wird es in den ersten beiden Jahren durch den Initiativfonds Forschung der Rhein-Main-Universitäten: Die JGU, die Goethe-Universität und die Technische Universität Darmstadt schlossen sich 2015 zu einer strategischen Allianz zusammen. In der Folge entstanden Kooperationen auf Instituts- und Fächerebene, darunter als eine der aktivsten die Afrikaforschung Rhein-Main. Der Fonds soll helfen, diese wechselseitige wissenschaftliche Vernetzung weiter voran zu treiben.

In Frankfurt zeichnet Prof. Dr. Axel Fleisch für das Projekt verantwortlich, in Mainz Juniorprof. Dr. Nico Nassenstein. Die Durchführung liegt überwiegend in den Händen von Littig und Dombrowsky-Hahn. „Wir werden von einer weiteren Hilfskraft unterstützt, deren Stelle im ersten Jahr an der JGU und im zweiten an der Goethe-Universität angesiedelt ist“, erzählt Littig.

Die Mehrheit der Menschen in Deutschland wächst zunächst einsprachig auf. Lernort für weitere Sprachen ist im Allgemeinen die Schule. In Afrika sieht das völlig anders aus: „Die meisten afrikanischen Menschen sind extrem vielsprachig“, sagt Dombrowsky-Hahn. „Sie lernen Sprachen vor allem über Mobilität kennen. Sie ziehen in eine andere Gegend, etwa zu einer Ehepartnerin oder einem Ehepartner und sind dort mit einer fremden Sprache konfrontiert. Auch die Kinder wachsen mit mehreren Sprachen auf. Das Erlernen wird nicht als etwas Besonderes erachtet. Nach Hörensagen brauchen sie etwa einen Monat, um sich in einer neuen Sprache wohl zu fühlen.“

Gelernt wird dabei eben nicht im Klassenzimmer, sondern über den alltäglichen Austausch. „Afrika hat eine sehr ausgeprägte Kommunikationskultur“, meint Dombrowsky-Hahn. „In Frankfurt steigen Sie in die U-Bahn, setzen sich zwischen fremde Menschen und schweigen. Das wäre in Afrika undenkbar. Dort werden Sie bei jeder Busfahrt in ein Gespräch verwickelt.“

Persönliche Sprachporträts

Für die offensichtlich sehr effektiven Strategien dieses informellen Lernens interessieren sich die beiden Linguistinnen. „In einer zweiten Phase unseres Projekts könnten wir uns gut vorstellen, mit Fachleuten aus dem Bereich Deutsch als Fremdsprache zusammenzuarbeiten“, meint Littig. „Schließlich fragen wir auch, wie die Menschen konkret lernen“, sagt Dombrowsky-Hahn. „Unsere Hoffnung ist, dass auf dieser Grundlage Ideen entstehen, wie man Deutschkurse noch verbessern und den Spracherwerb erleichtern könnte.“

Doch zuerst einmal müssen die beiden die Afrikanerinnen und Afrikaner im Rhein-Main-Gebiet erreichen und für eine Mitarbeit gewinnen. Hier zeigt sich Littig optimistisch, viele Kontakt sind bereits geknüpft: „Es gibt afrikanische Communitys, die wir ansprechen können, in Rheinland-Pfalz haben wir einen sehr aktiven Ruanda-Verein, der uns unterstützen kann und wir finden unter den Studierenden viele, die aus Afrika stammen oder afrikanische Wurzeln haben.“ Zudem recherchiert sie in den sozialen Medien und hat auch so bereits potenzielle Probandinnen und Probanden aufgetan. „Natürlich freuen wir uns über jeden, der sich darüber hinaus bei uns meldet.“

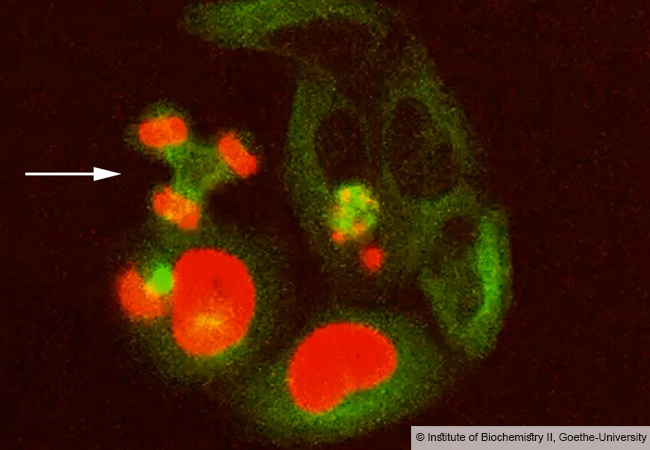

Eine ganze Reihe Methoden kommen zur Anwendung, um den Spracherwerb zu erforschen. Es wird Fragebögen geben, dazu die in der Ethnologie und Afrikaforschung übliche teilnehmende Beobachtung – etwa im Afro-Shop um die Ecke – und ausführliche Interviews. „Für den Einstieg haben wir einen Ansatz der Wiener Sprachwissenschaftlerin Brigitta Busch übernommen“, sagt Littig und zeigt ein Blatt mit einer Silhouette darauf: ein Mensch ist zu erkennen, der grüßend die Hand hebt. „Damit erstellen wir jeweils ein persönliches Sprachporträt. Jeder Sprache ordnen die befragten Personen eine Farbe zu und die Farbe verorten sie irgendwo im Körper.“ So entsteht ein recht umfassendes und vollständiges Konterfei des individuellen Sprachrepertoirs.

Einer der ersten Probanden des Projekts sitzt praktischerweise nur ein paar Büros weiter. Der Linguist Prof. Dr. Dr. Abdourahmane Diallo aus Guinea zeigt, wie es funktioniert mit dem Schaubild: Fula, seine Muttersprache, trägt er mit Bedacht grün im Herzbereich ein. Dann geht es Schlag auf Schlag: Als Sprachen des Gesetzes und der Religion platziert er klassisches Arabisch und das Arabische aus Marokko im Kopf. Der rechten Hand ordnet er seine Arbeitssprachen Französisch, Englisch und Deutsch zu und der grüßenden Linken Griechisch, Swahili sowie einige weitere afrikanische Sprachen hinzu. Am Ende meint er: „Ich kenne noch andere, habe sie aber nicht eingetragen, weil ich sie im Moment nicht spreche.“

Eisblaues Deutsch, Englisch für die Füße

„Wir erfahren auf diese Weise auch viel über die Emotionen und Funktionen, die mit den jeweiligen Sprachen verbunden werden“, meint Littig. „Wir hatten zum Beispiel jemanden, der Englisch in die Füße schrieb, weil es seine Reisesprache ist.“ Das Deutsche werde recht unterschiedlich empfunden: „Eine Person malte es gelb. Sie meinte, es sei sehr warm. Eine andere wählte Eisblau wegen der Klarheit der Sprache.“

Das Projekt „Afrikaner*innen im Rhein-Main-Gebiet“ steht noch am Anfang. Dombrowsky-Hahn und Littig bringen viele Ansätze mit, um es mit Leben zu füllen. Natürlich können sie noch keine wissenschaftlichen Ergebnisse vorausahnen, aber sie können immerhin aus den Erfahrungen schöpfen, die sie als Linguistinnen mitbringen: „Wir werden uns zu Beginn vor allem auf Menschen aus West- und Zentralafrika konzentrieren“, sagt Littig. „Einfach, weil wir uns dort und mit den dortigen Sprachen auskennen. Aber es ist durchaus denkbar, dass wir später Kolleginnen und Kollegen, die auf andere Regionen spezialisiert sind, mit ins Boot holen.“

Die beiden hoffen auf wertvolle Einblicke zu einem Themenkomplex, der seit einigen Jahren die Menschen und die Medien bewegt: Schließlich ist die sprachliche Integration ein zentraler Aspekt in einer Zeit, in der viele Menschen gezwungen sind, aus ihrem Heimatland zu flüchten und in Europa Schutz zu suchen. „Die Idee zu einem Projekt dieser Art hatten wir hier wohl alle schon mal“, sagt Dombrowsky-Hahn, „nun konnten wir es endlich verwirklichen.“

Quelle: Johannes Gutenberg-Universität Mainz