Eine neue hochauflösende Methode, mit der man erstmals die Wechselwirkung eines Rezeptors mit zwei Liganden gleichzeitig präzise messen kann, hat eine internationale Forschergruppe um Daniel Müller (Basel), Brian Kobilka (Stanford), sowie Ralph Wieneke und Robert Tampé von der Goethe-Universität entwickelt.

Um Signalwege in Organismen zu verstehen, müssen Forscher die Funktion einer Vielzahl verschiedener Rezeptoren in der Zellmenbran entschlüsseln. Dies wird dadurch erschwert, dass die Rezeptoren ungleichmäßig verteilt sind und oft mehr als eine Sorte von Molekülen (Liganden) binden können. Außerdem kann ein Rezeptor denselben Liganden stark, schwach oder gar nicht binden.

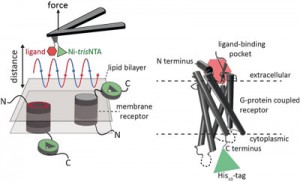

Wie die Forscher in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift “Nature Communications“ berichten, verwenden sie als bildgebendes Verfahren eine Variante der Raster-Kraftmikroskopie. Bei dieser Methode tastet man Oberflächen mit einer extrem feinen Spitze ab und misst dabei die Kräfte zwischen der Spitze und einzelnen Molekülen der Oberfläche. Bei biologischen Proben wird die Spitze mit einem Liganden beschichtet, so dass man dessen Wechselwirkung mit Proteinen auf der Probenoberfläche messen kann. Doch bisher war es nicht möglich, einzelne Rezeptoren in einer Membran abzubilden und gleichzeitig ihre Wechselwirkung mit mehr als einem Liganden zu messen.

Die Forscher haben dieses Problem nun gelöst, indem sie die Mikroskopspitze mit zwei verschiedenen Liganden beschichteten, die beide an den zu untersuchenden Rezeptor binden. Als Probe untersuchten sie den G-Protein-gekoppelten Rezeptor PAR1. Dieser gehört zu einer großen Familie von Rezeptoren, die Antworten der Zelle auf Hormone oder Neurotransmitter vermitteln. Sie sind auch verantwortlich für das Sehen, Riechen und Schmecken. In der Zellmembran bestehen sie nebeneinander in mehreren Zuständen und können verschiedene Liganden unterschiedlich stark binden. Der Rezeptor PAR1 wird durch ein Enzym aktiviert, welches bei der Blutgerinnung, Entzündungsreaktionen und möglicherweise auch Reparaturmechanismen für das Gewebe eine Rolle spielt.

In dem Versuch tasten die Forscher nun die Probe ab und variieren dabei den Abstand der Mikroskop-Spitze. Kommt ein Ligand in die Nähe zugehörigen Rezeptors, bindet er. Dadurch wird eine messbare Anziehungskraft auf die Spitze des Mikroskops augeübt.

Die neue Technik könnte zukünftig für eine innovative Wirkstoff-Forschung eingesetzt werden, da die meisten der verschriebenen Arzneimittel diese G-Protein gekoppelten Rezeptoren angreifen.

[dt_call_to_action content_size=”normal” background=”plain” line=”true” style=”1″ animation=”fadeIn”]

Weitere Informationen: Prof. Robert Tampé, Institut für Biochemie, Campus Riedberg, Tel.: (069) 798-29475, tampe@em.uni-frankfurt.de.

[/dt_call_to_action]