Vor 75 Jahren erteilten die Alliierten den Auftrag einer bundesdeutschen Verfassung – im I.G. Farben-Haus

von Stefan Kadelbach

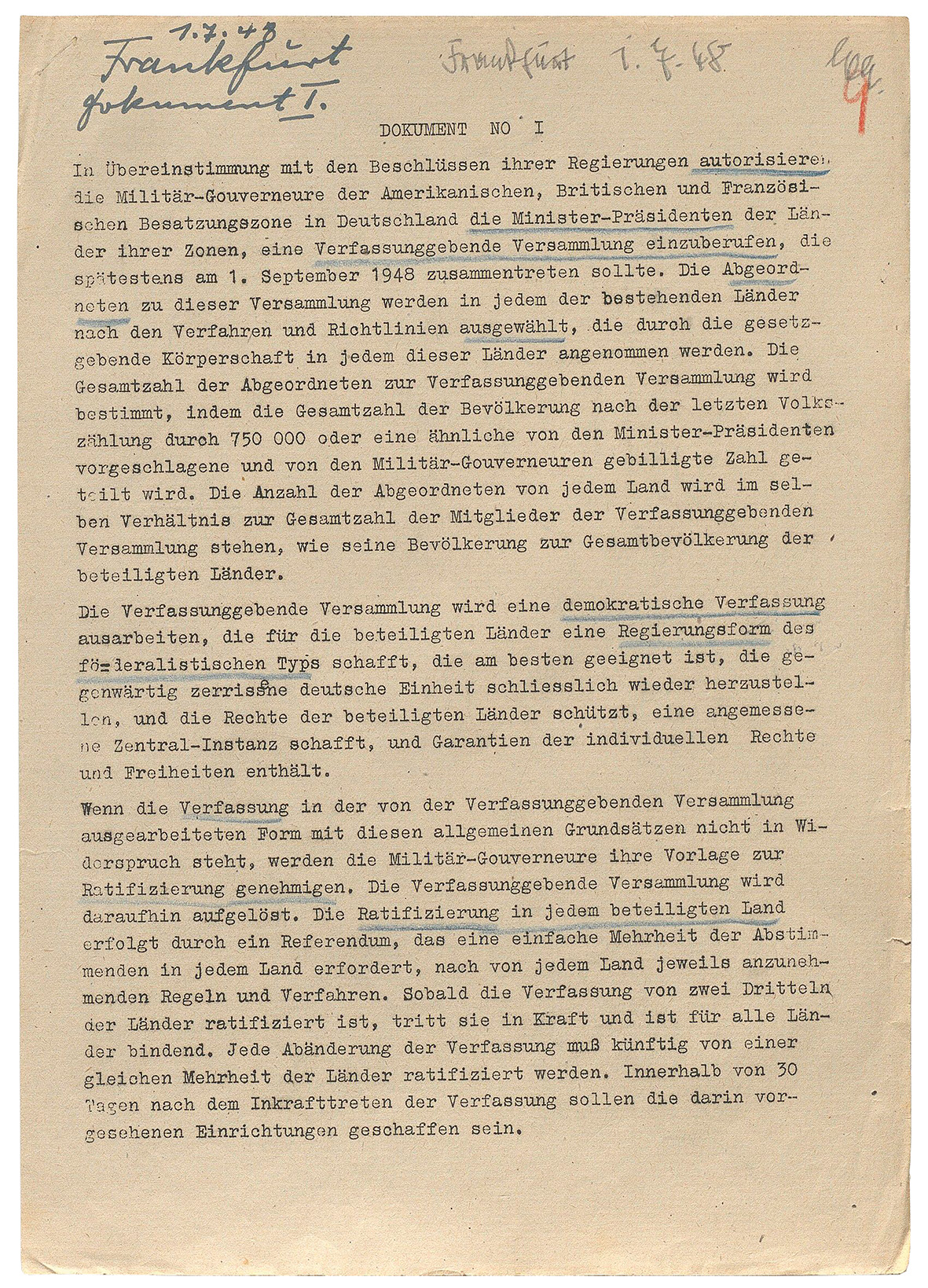

Die Verfassungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland beginnt in Frankfurt: Am 1. Juli vor 75 Jahren haben die Militärgouverneure der drei Westmächte im Eisenhower-Saal des I.G. Farben-Haus (heute Campus Westend) drei Urkunden übergeben. Diese »Frankfurter Dokumente« enthielten den Auftrag, eine Verfassung für das künftige Deutschland zu erarbeiten.

Selbst unter geschichtsbewussten Mitgliedern der Goethe-Universität am Campus Westend ist oft nicht bekannt, was hier am 1. Juli 1948 geschah: An diesem Tag übergaben die Militärgouverneure der westlichen Alliierten, Lucius D. Clay, Pierre Kœnig und Brian Robertson, im heute »Eisenhower-Saal« genannten Raum am Sitz der amerikanischen Militärregierung drei Urkunden an die Ministerpräsidenten der westdeutschen Länder. Diese Urkunden sind als »Frankfurter Dokumente« in die deutsche Verfassungsgeschichte eingegangen (Darstellungen vgl. Benz, Morsey, Mußgnug, Blank, Stern und Klein).

Zum zeitlichen Kontext: Schon 1946 zeigten sich Risse zwischen den drei westlichen Alliierten und der Sowjetunion. Der 1947 beschlossene Marschallplan wurde von Stalin für Osteuropa einschließlich der Sowjetischen Besatzungszone abgelehnt. Mit dem Brüssel-Pakt schlossen im März 1948 Großbritannien, Frankreich und die Benelux-Staaten ein erstes westliches Verteidigungsbündnis. Im selben Monat kündigte die Sowjetunion die Zusammenarbeit im Alliierten Kontrollrat auf. Am 23. Juni 1948 trat in den Westzonen die Währungsreform in Kraft, am 24. Juni begann die Sowjetunion die Berlin-Blockade. Auf der zwischen Februar und Juni 1948 stattfindenden Londoner Sechsmächtekonferenz wurde die deutschlandpolitische Neuorientierung der Westalliierten beschlossen. Nun sollten die Ministerpräsidenten der westdeutschen Länder ermächtigt werden, »eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen, die von den Ländern zu genehmigen sein wird«. Die Mitglieder der Versammlung sollten von den Länderparlamenten bestimmt werden.

Die Frankfurter Dokumente sollten den Inhalt dieser Londoner Beschlüsse umsetzen. Die erste der drei Urkunden betraf die Erarbeitung einer deutschen Verfassung, die zweite eine mögliche Neugliederung der deutschen Länder und die dritte das Besatzungsstatut in Deutschland. Mit der Zusammenfassung der Länder Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern zu Baden-Württemberg im Jahre 1952 erledigte sich der Inhalt von Urkunde Nr. 2. Das dritte Dokument wurde mit der vollzogenen Westintegration Deutschlands durch den Generalvertrag (auch Deutschland-Vertrag genannt) und den deutschen NATO-Beitritt gegenstandslos, denn diese beendeten das Besatzungsstatut zum 5. Mai 1955.

Das entscheidende verfassungshistorische Dokument ist also das erste. Es ermächtigte zur Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung bis »spätestens« 1. September 1948 und enthielt Vorgaben zu Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Föderalismus. Ein Genehmigungsvorbehalt sicherte den Alliierten ein Zugriffsrecht vor der Ratifizierung der Verfassungsurkunde in den beteiligten Ländern. Als legitimierenden Akt stellte man sich ein Referendum in den Ländern vor, die einfache Mehrheit sollte jeweils genügen. Nach Annahme durch zwei Drittel der Länder sollte die Verfassung in Kraft treten.

Die Reaktion der Ministerpräsidenten war verhalten. Dieses Vorgehen gefährde die deutsche Einheit, wurde bei einer Konferenz am 8. bis 10. Juli 1948 auf dem Rittersturz über Koblenz kritisiert. Mit der Benennung »Grundgesetz« wollten sie zum Ausdruck bringen, dass es sich nur um ein Provisorium handele. Auch von den vorgesehenen Volksentscheiden hielt man nicht viel. Die Landtage sollten über das noch zu erarbeitende Regelwerk beschließen. Dies, so befürchteten wiederum die Alliierten, vor allem die USA, werde die Legitimität der Verfassung mindern. Auf deren Druck und unter dem Einfluss der Berlin-Blockade erklärten sich die Ministerpräsidenten am 26. Juli 1948 (erneut in Frankfurt) mit dem Referendum als Mittel der Annahme einverstanden, »sofern die alliierten Regierungen auf der Abhaltung einer Volksabstimmung bestehen«.

Nun wählten die Länderparlamente im August 1948 die Mitglieder des Parlamentarischen Rates, der verfassungsgebenden Versammlung. Zur Vorbereitung der Arbeit wurde eine Sachverständigenkommission eingesetzt, der Verfassungskonvent von Herrenchiemsee, der vom 10. bis 23. August 1948 tagte. Die Frage des Plebiszits ließ ein erster Entwurf offen, der Hauptausschuss lehnte es jedoch ab. Mit der dann ins Grundgesetz aufgenommenen Lösung, die Landtage über die Verfassung entscheiden zu lassen, sollte der provisorische Charakter des Grundgesetzes auch im Verfahren zum Ausdruck kommen. Man fürchtete, die Verfassung zu einem öffentlichen Kampfthema zu machen – vielleicht zu Unrecht: Nach einer Umfrage im Auftrag der unter amerikanischer Ägide erscheinenden »Neuen Zeitung« in München wollten im Sommer 1948 rund 95 Prozent der Befragten lieber in einem freien, demokratischen Westdeutschland leben als unter kommunistischer Herrschaft.

Der Text des Grundgesetzes wurde am 8. Mai 1949 im Plenum des Parlamentarischen Rates angenommen. Am 12. Mai 1949 genehmigten die drei Militärgouverneure das Grundgesetz mit einem Schreiben an Konrad Adenauer, den Präsidenten des Parlamentarischen Rates. Die Volksabstimmung war nun vom Tisch. Von den damals elf Länderparlamenten stimmte bekanntlich das bayerische dagegen, doch erkannte man auch dort dessen Geltung in einem weiteren Beschluss an. Am 23. Mai 1949 trat die neue Verfassung in Kraft.

Die Frankfurter Dokumente und das Grundgesetz

Nach wie vor ist umstritten, wie stark die Alliierten das Grundgesetz inhaltlich beeinflusst haben. Dokument Nr. 1 gab der verfassungsgebenden Versammlung den Auftrag, »eine demokratische Verfassung aus[zu]arbeiten, die für die beteiligten Länder eine Regierungsform des föderalistischen Typs schafft, die am besten geeignet ist, die gegenwärtig zerrissene deutsche Einheit wieder herzustellen, und die Rechte der beteiligten Länder schützt, eine angemessene Zentral-Instanz schafft und Garantien der individuellen Rechte und Freiheiten enthält« (abgedr. bei Stern, S. 1215 f.). Diese Vagheit der Formulierung ist auf divergierende Vorstellungen auf der Londoner Konferenz zurückzuführen, für die es eine gemeinsame Formel geben musste. Die hier formulierten Grundelemente waren jedoch, entgegen einem anfänglichen Missverständnis der Ministerpräsidenten, als solche nicht verhandelbar.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

- Als »Frankfurter Dokumente« werden die drei Papiere bezeichnet, die die westlichen Militärgouverneure am 1. Juli 1948 im I.G. Farben-Haus den westdeutschen Ministerpräsidenten überreicht haben. Sie enthielten den Auftrag, eine Verfassung für das künftige Deutschland zu erarbeiten.

- Nach den Vorstellungen der Westalliierten sollte der neue Staat Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Föderalismus gewährleisten. Die Verfassung sollte durch ein Referendum bestätigt werden.

- Der Verfassungskonvent von Herrenchiemsee bereitete den Text vor, der am 8. Mai 1949 im Plenum des Parlamentarischen Rates angenommen und am 12. Mai 1949 von den drei Militärgouverneuren genehmigt wurde.

- Welchen Einfluss die Militärregierung dabei hatte, wurde vielfach diskutiert und ist bis heute nicht ganz geklärt. Fest steht, dass das ursprünglich als Provisorium gedachte Grundgesetz sich über die Jahre auch ohne Plebiszit längst selbst legitimiert hat.

Von der Indifferenz zum Verfassungspatriotismus

Heißt das nun, dass die entsprechenden Gehalte des Grundgesetzes Schöpfungen der Alliierten sind? Dergleichen ist in den Anfangsjahren der Bundesrepublik behauptet worden. In der deutschen Rechtswissenschaft gab es hierzu drei Positionen (Spevack, S. 15 ff.): (1) das Grundgesetz als Diktat der Alliierten, (2) das Grundgesetz als Kompromiss zwischen Alliierten und den deutschen Mitgliedern in Herrenchiemseer Konvent und Parlamentarischem Rat und (3) das Grundgesetz als eigenständige Leistung deutscher Verfassungskultur. Der Streit und seine Entwicklung haben wohl auch mit einem Gewöhnungsprozess in der deutschen Gesellschaft zu tun, der, wie in einer historischen Untersuchung nachgezeichnet wird, von anfänglicher Indifferenz in den späten 1940ern über allmähliche »Toleranz« in den 50ern und einer Krise in den 60ern schließlich zu Verfassungspatriotismus und Normalität seit den 80er Jahren geführt habe (Spevack, S. 505 ff.).

Sicherlich unterlagen die Mitglieder des Konvents und des Parlamentarischen Rates nicht ständig den Anweisungen der Militärregierungen. Doch gab es einen kontinuierlichen, diskreten Austausch. Vieles im Grundgesetz baut auf älteren Schichten der Verfassungsgeschichte auf. Insbesondere gilt dies für die Grundrechte, deren Vorläufer teils in die Weimarer Reichsverfassung (WRV), teils bis ins frühe 19. Jahrhundert zurückreichen. Republikform, parlamentarische Demokratie und Teile des Gesetzgebungsverfahrens sind ein Erbe der Weimarer Reichsverfassung, andere Bestimmungen im Grundgesetz sind als Korrekturen von »Weimar« zu verstehen, knüpfen also an dysfunktionale Elemente der WRV an, wie die Kanzlerwahl und die Stellung des Bundespräsidenten. Wieder anderes reagiert auf den NS-Unrechtsstaat, wie die Menschenwürde, Regelungen zur Staatsangehörigkeit, das Asylgrundrecht, das Recht auf Kriegsdienstverweigerung und das Widerstandsrecht. Manches ist auch eine eigenständige Neuschöpfung wie die systematische Stellung, unmittelbare Geltung und Durchsetzbarkeit der Grundrechte. Ein Kapitel für sich ist das Bundesverfassungsgericht. Hier spielten alliierte, vor allem amerikanische Wünsche eine Rolle, doch war ein solches Gericht ohnehin geplant, und die deutsche Verfassungsgerichtsbarkeit folgt deutlich weniger als etwa das Schweizerische Bundesgericht dem Modell des US Supreme Court.

Der einzige Bereich, in dem es nachweislich zu Interventionsversuchen der Westalliierten gekommen ist, war die Bundesstaatlichkeit – vielleicht eine Ursache dafür, dass der deutsche Föderalismus in den ersten Jahren als bloßer Oktroy, die Länder als Kunstschöpfungen ohne historische Wurzeln empfunden wurden. Zu Unrecht: Deutschland bestand seit jeher aus Einzelstaaten und hat sich vom Staatenbund (Heiliges Römisches Reich, Deutscher Bund) zum Bundesstaat (seit 1866/1871) entwickelt. In Weimar waren die föderalen Elemente nicht mehr sehr stark ausgeprägt, von der Gleichschaltung der Länder in der Nazi-Diktatur gar nicht zu reden. Ein Zentralstaat hat im Parlamentarischen Rat auch nie zur Debatte gestanden, es ging immer nur um die Ausgestaltung.

Dennoch hat es dazu zwei Memoranden der Alliierten gegeben. Zum einen ging es um die Bundesgesetzgebung: Insbesondere aus amerikanischer Sicht erschienen die Gesetzgebungskompetenzen des Bundes zu stark – zieht in den USA doch eine Gesetzgebungszuständigkeit immer auch eine Verwaltungskompetenz nach sich, was viel Macht in den Händen des Bundes bedeutet hätte. Nach dem Grundgesetz sind jedoch die Länder für den Vollzug auch der Bundesgesetze verantwortlich, man spricht von Verbundföderalismus. Die französische Militärregierung wiederum sah eine starke Bundesgewalt im Bereich der Finanzen skeptisch. Sie wünschte sich, dass der Bund finanziell auf die Beiträge der Länder angewiesen sein sollte. Vermutlich mit Unterstützung der britischen Labour-Regierung für die beharrende Position der SPD blieb der Parlamentarische Rat aber weitgehend bei seinen Vorstellungen. Die Alliierten genehmigten schließlich den erarbeiteten, wie die herrschende Einschätzung lautet: nur geringfügig geänderten Text des Grundgesetzes trotzdem (vgl. Stern, S. 1336). Der deutsche Bundesstaat wird auch heute noch gelegentlich kritisch betrachtet – zuletzt war in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie in politischer Absicht von »Kleinstaaterei« und einem »Flickenteppich« die Rede. Auch auf Länderseite ist die Neigung oft nicht stark, die eigenen Rechte gegenüber dem Bund zu verteidigen, das Abstimmungsbedürfnis in intraföderalen Konferenzen scheint erheblich.

Dennoch hat das deutsche Modell ersichtliche Vorzüge. In der Verwaltungshoheit der Länder kann sich die größere Sachnähe der dezentralen Ebene Geltung verschaffen. Dies ist auch eine Frage der Identität. Die deutschen Ländergrenzen waren, angefangen von der napoleonischen Neugliederung 1803, fünfmal tiefgreifend verändert worden (Blank, S. 325), die entstandenen Länder waren sicher auch vorher nicht immer organisch gewachsene Gebilde. Nach bald 75 Jahren ist jedoch ein neues Regionalbewusstsein entstanden. Der zweite Vorzug der Bundesstaatlichkeit liegt in der Vermehrung der Herrschaftsebenen, die man als vertikale Gewaltenteilung bezeichnet. Sie macht »Durchregieren«, Gleichschaltung und monolithische Machtausübung schwierig und unwahrscheinlich.

Legitimität ohne Plebiszit?

Der zweite Punkt, der infolge der Frankfurter Dokumente diskutiert wurde, ist die Legitimationsfrage: Wer war nach der Geschichte ihrer Entstehung und Folgewirkungen Verfassungsgeber, und war das Grundgesetz danach eine »richtige« Verfassung? Dem Verständnis seiner Väter und Mütter nach sollte es nur ein »Verwaltungsstatut« sein, und auch der Begriff »Grundgesetz« sollte ja ein Provisorium ausdrücken. Das macht, wie geschildert, die Alliierten noch nicht zu Verfassungsgebern. Aber auch die Länder waren nicht die Verfassungsgeber, und ihre Repräsentanten wollten dies auch nicht sein.

Oft wurde geäußert, dass es für die Annahme einer Grundordnung eines Plebiszits bedürfe, das allein Legitimität stiften könne. Doch ist dies schon historisch-empirisch nur sehr selten der Fall, und wenn es so ist, besagt dies über den Charakter des verabschiedeten Dokuments nicht viel. Legitimität entsteht vor allem durch Staatspraxis und Verfassungsleben. Dies wird auch mit Blick auf das Grundgesetz heute so gesehen. Entscheidend sind Wahlen, insbesondere die erste, der Verfassungsgebung folgende Bundestagswahl, ferner die Ausübung der durch das Grundgesetz legitimierten Regierungsgewalt und die akzeptierte Praxis der Verfassungsorgane und der Anwendung des unter seiner Geltung rezipierten und erlassenen Rechts. Was mit den Frankfurter Dokumenten seinen Anfang nahm, hat sich längst selbst legitimiert.

Der Text ist eine leicht geänderte und gekürzte Fassung eines öffentlichen Vortrages zu 75 Jahren »Frankfurter Dokumente«, gehalten am Freitag, 30. Juni 2023, an der Goethe-Universität.

Literatur

Benz, W.: Von der Besatzungsherrschaft zur Bundesrepublik: Stationen einer Staatsgründung, 1984, S. 214 ff.

Blank, B.: Die westdeutschen Länder und die Entstehung der Bundesrepublik, 1995, S. 27 ff.

Feldkamp, M.F.: Adenauer, die Alliierten und das Grundgesetz, München 2023.

Friedrich, C. J.: Rebuilding the German Constitution, Am Pol Sc Rev 43 (1949), 461 (462).

Klein, H.-H., in: Dürig/Herzog/ Scholz, Grundgesetz, Art. 144 GG Rn. 4 ff. (Kommentierungsstand 2017).

Kröger, K.: Die Entstehung des GG, NJW 1989, 1318 (1320).

Morsey, R.: Der Weg zur Bundesrepublik Deutschland, in: Jeserich/Pohl/v. Unruh, Deutsche Verwaltungsgeschichte Bd. V, 1987, S. 87 ff.

Mußgnug, R., in: Isensee/ Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts Bd. I, 1987, § 6 Rn. 22 ff.

Stern, K.: Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland Bd. V, 2000, § 133.

Spevack, E.: Allied Control and German Freedom, 2000, S. 13 ff.

Wilms, H.: Ausländische Einwirkungen auf die Entstehung des Grundgesetzes, 1999, S. 198 ff.

Der Autor

Prof. Dr. Stefan Kadelbach, Jahrgang 1959, ist an der Goethe-Universität für Verfassungs-, Europa- und Völkerrecht mit den Schwerpunkten Außenstaatsrecht, Föderalismus und Mehrebenensysteme zuständig sowie für institutionelles Europarecht, Menschenrechte und allgemeines Völkerrecht. Er hat in Tübingen und Frankfurt am Main Literatur- und Rechtswissenschaften studiert. 1991 wurde er mit einer Arbeit über »Zwingendes Völkerrecht« promoviert, die Habilitation erfolgte 1996 mit einer Habilitationsschrift zum Thema »Allgemeines Verwaltungsrecht unter europäischem Einfluss«. 1997 bis 2004 war er als Professor für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht an der Universität Münster tätig; 2004 folgte er dem Ruf an die Goethe-Universität. Kadelbach ist Co-Direktor des Wilhelm Merton-Zentrums für Europäische Integration und Internationale Wirtschaftsordnung und Mitglied des Forschungsverbundes »Normative Ordnungen«. Von 2014 bis 2016 war er Rapporteur, seit 2017 ist er Co-Chairman des Human Rights Committee der International Law Association. Zudem ist er Mitglied des Rates der Deutschen Vereinigung für Internationales Recht.